Lo Skydome di Cesana: quale futuro per la montagna?

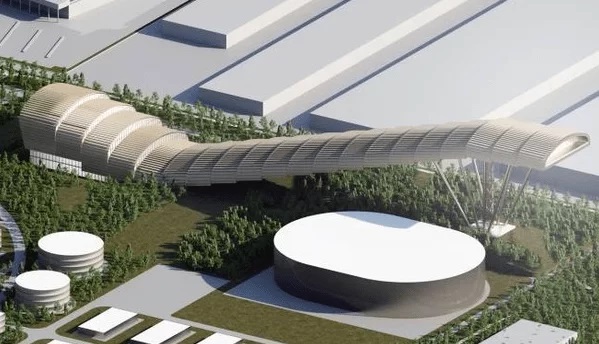

E’ partita a tamburo battente da qualche settimana la campagna di lancio per la costruzione dello skydome di Cesana. Di cosa si tratta? Gli skydome sono degli impianti da sci al chiuso che riproducono artificialmente le condizioni per sciare 365 giorni l’anno.

da notav.info

Le più famose skydome attualmente esistenti sono quella di Dubai negli Emirati Arabi Uniti con un complesso che occupa un’area di 22.500 metri quadrati dotato di due piste da 400 metri e un dislivello di 60, poi vi è quella di Bottrop in Germania, la più grande al mondo, la cui pista principale è lunga 640 metri. Si tratta a tutti gli effetti di piste sciistiche al chiuso sebbene molto brevi, con tanto di impianti di risalita, centri sportivi ed in alcuni casi anche snowpark.

Con il solito gigantismo degli amministratori pubblici italiani, il progetto della skydome di Cesana dovrebbe scalzare il primato di Bottrop, proponendo un complesso lungo 860 metri e largo 60 con due piste, il pistino di spinta in alto e le strutture di servizio in basso. La skydome dovrebbe nascere sulla carcassa della pista di bob costruita per le Olimpiadi Invernali di Torino del 2006, altro oculato investimento, che da allora è andata in rovina nell’inutilizzo più totale. Il costo stimato per la costruzione sarebbe di 50 milioni a carico di eventuali privati disposti ad investire, più altre risorse di cui al momento non abbiamo trovato le stime effettive (ma comunque si tratta di alcuni milioni di euro) per lo smantellamento e interramento della pista da bob che sarebbero a carico del contribuente e, si mormora, potrebbero arrivare dal “tesoretto olimpico” (forse anche per avviare la skydome). Il costo complessivo della pista di bob è stato pari a centodieci milioni di euro, più due milioni di euro di costi di manutenzione annui fino al 2012, anno di dismissione ufficiale. Il costo preventivato nel 1998 fu di sessanta milioni di euro.

Prima di Cesana c’era Arese

Non è la prima volta che in Italia viene proposto il progetto di una skydome: per anni si è discusso della costruzione di un impianto simile ad Arese in provincia di Milano. Si consideri che il comune lombardo risiede a 160 metri di altitudine sul livello del mare, dunque non si comprende bene cosa c’entrino gli sport di montagna con quest’area. Ma nonostante ciò, fin dal 2004 era stata vagheggiata la “riqualificazione” di una sezione dell’enorme area dismessa su cui sorgeva l’Alfa Romeo attraverso la costruzione di un’Ikea e di una skydome molto simile a quella di Dubai, con tre piste da sci indoor, un ristorante con vetrate con affaccio sulla zona dell’arrivo, un’area commerciale con negozi legati agli sport invernali e un albergo a quattro stelle. La pista principale sarebbe dovuta essere lunga 300 metri, larga 60 metri e con un dislivello di 65 metri. Ai suoi lati le altre due piste, entrambe lunghe 100 metri. Gli annunci roboanti sulla realizzazione di questo progetto si sono susseguiti a scadenza regolare fin dal 2016, poi di nuovo nel 2018 con un ripensamento delle istituzioni locali nel 2019 e infine ancora una volta con la prospettiva delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano e Cortina.

Ora il progetto è nuovamente lettera morta per un semplice motivo: cioè la mancanza di un investitore privato che si voglia fare carico dell’investimento, equivalente a quello di Cesana, di 50 milioni di euro. Secondo un comunicato del Comune di Arese del 2021 infatti: “la proprietà dell’area ha comunicato la propria volontà a non proseguire con il progetto dello Skidome, optando invece per la realizzazione di differenti infrastrutture dedicate allo sport, mantenendo il legame con gli sport di montagna e confermando la propria volontà di continuare ad aderire agli obiettivi indicati nella delibera di Giunta Regionale di marzo 2021 che aveva riavviato il percorso dell’Atto integrativo dell’Accordo di Programma.

La complessità e i tempi delle procedure autorizzative, uniti al fatto che la gara olimpica di sci parallelo non si svolgerà alle prossime olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono le motivazioni che la proprietà ha condiviso a supporto della propria decisione di rimodulazione della proposta progettuale.”

Ciò che traspare da questa nota è che la proprietà dell’area probabilmente non ha reputato un investimento fruttuoso la costruzione di questo impianto, preferendo puntare su altro.

Invidia

Ora, evidentemente, il solito senso di inferiorità della nostra classe dirigente nei confronti della Milano da bere avrà nutrito l’idea che fosse una buona mossa dopo l’accantonamento del progetto di Arese provare ad intestarsi questa geniale visione con una zampata felina, riproducendolo nella sua versione più pomposa sulle nostre Alpi. Ricorda qualcosa? Ma certo, il Tav Torino-Lione, l’opera di ingegneria ferroviaria “più complessa al mondo”. Small dick energy, come direbbe Greta.

Secondo quanto riportato da varie testate per Cesana, però, ci sarebbe già una cordata di misteriosi imprenditori pronti a valutare l’investimento, confidenti che il flusso di appassionati, ma soprattutto delle squadre agonistiche e delle nazionali possa ripagare la spesa. La lunghezza della pista permetterebbe infatti di organizzare anche gare ed allenamenti sportivi che nelle altre skydome europee risulterebbero impossibili.

Il progetto è ovviamente ricoperto letteralmente della solita patina green, infatti veniamo a sapere dai giornali che si tratterebbe del solito prodigio del progresso: la copertura grazie a pannelli fotovoltaici in silicio amorfo, non riflettente, dovrebbe permettere di produrre l’energia necessaria per garantire il condizionamento della struttura, la messa in servizio di un impianto di risalita e di un tapis roulant e la produzione della neve artificiale. La Stampa ci tiene a specificare che “Chi ha visto il progetto racconta anche della possibilità, soprattutto in estate, di vendere a terzi l’energia prodotta. Ipotesi tutta da verificare, comunque.”

Ma tra ipotesi tutte da verificare e investitori misteriosi ciò che è certo è l’impatto ambientale spropositato che un progetto del genere avrebbe, a partire dal consumo di suolo fino ad arrivare allo spreco idrico al fine di produrre la neve artificiale per 365 giorni l’anno. Si tratterebbe per lorsignori di sostituire un ecomostro (la pista da bob) con un altro ancora più impattante, dimostrando di non aver imparato nulla dagli errori passati. Ciò appare ancora più paradossale in un momento in cui l’impatto del cambiamento climatico sta trasformando radicalmente l’ambiente alpino e mettendo a serio rischio le risorse idriche a causa della siccità. Abbiamo assistito negli scorsi mesi alla lamentatio degli imprenditori del settore per la mancanza di neve, ma non vi è stata alcuna mea culpa o presa di coscienza, semplicemente si è palesata la volontà di spolpare fino in fondo la carcassa della montagna.

Maurizio Pagliassotti in un suo articolo del 2016 raccontava che: “In una conferenza sul clima svoltasi a Torino molti anni fa, forse era il 2001, il climatologo Luca Mercalli, oggi stimato e famoso ma al tempo semi sconosciuto, aveva fatto questa predizione: “Tutte le stazioni sciistiche ubicate al di sotto dei 2000 mslm non hanno alcuna possibilità di salvarsi dai cambiamenti climatici”. In molti sorrisero.

Mercalli sbagliò la previsione per eccesso di ottimismo. Quasi tutte le località sciistiche che ospitarono le Olimpiadi di Torino 2006 oggi sono distese di prati secchi in cui primule e crochi si affacciano senza particolare timidezza. E’ una tendenza conclamata, da tempo percepibile, esplosa con particolare virulenza negli ultimi due anni.” Altri sette anni sono passati e la situazione è sotto gli occhi di tutti.

Il sogno di una montagna per tutti, trasformato in incubo

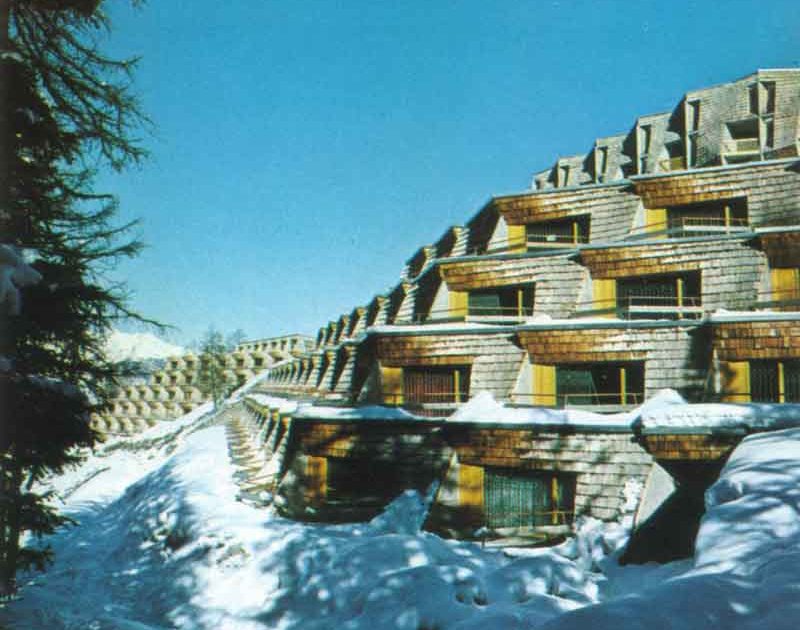

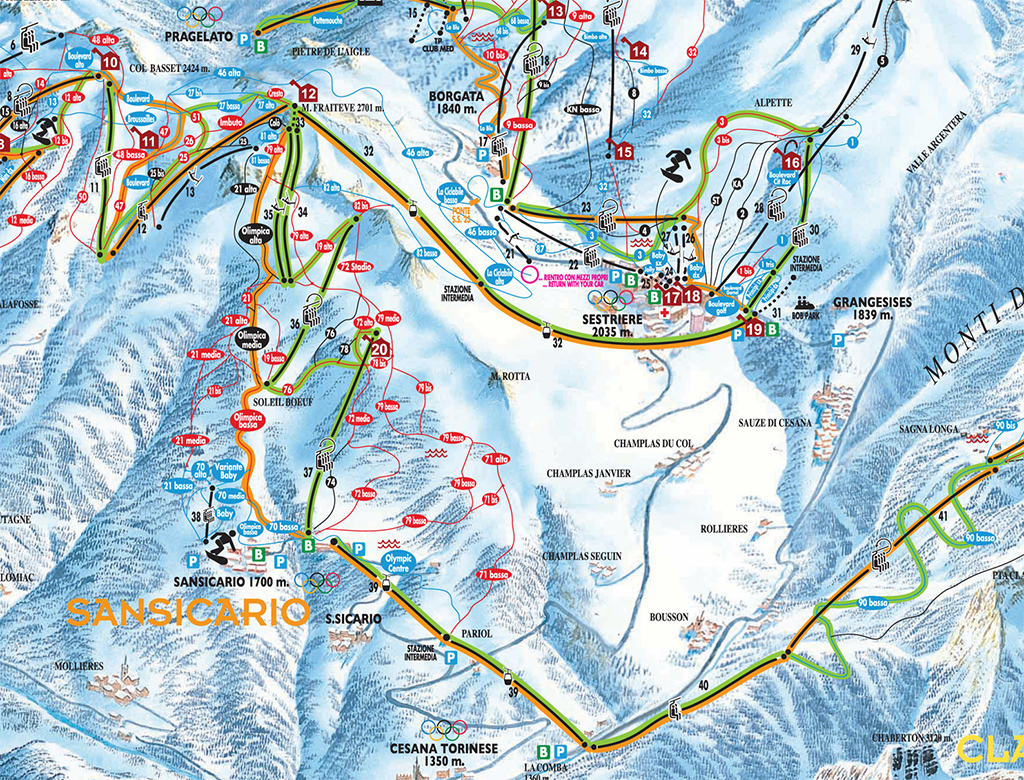

Il caso dello skydome di Cesana non è un fulmine a ciel sereno, ma è solo l’ultimo episodio di un lungo processo di messa a profitto degli ambienti alpini che oggi mostra tutta la sua miopia. Lo stesso modello della monocoltura del turismo invernale che ha colonizzato le montagne dell’arco alpino e degli Appennini tra gli anni ‘70 e ‘80 era figlio della stessa logica e Cesana a suo modo ne ha esperienza diretta. A partire dagli anni ‘70 infatti sorge sulle pendici del Monte Fraiteve la stazione di Sansicario a quota 1700 metri, il progetto è dell’architetto francese Laurent Chappis definito urbanista alpino e considerato il padre delle stazioni da sci di nuova generazione dell’Europa post-bellica.

L’obbiettivo di Chappis era quello di rendere la montagna accessibile a tutti e privilegiare l’estetica ed il contatto con la natura rispetto al profitto. L’ “anarchitetto”, così veniva definito, pensava ad un’opera di democratizzazione della montagna e del suo attraversamento, una “montagna umanistica”. Ma presto si trovò ad affrontare il “deragliamento capitalistico” della sua visione: «Courchevel1850», una delle sue stazioni in Savoia, andò incontro ad una ristrutturazione nel 1960 per mano del governo francese attraverso il cosiddetto «Plan Neige» che aveva l’obbiettivo di aprire le Alpi al turismo secondo criteri economici. Chappis rinnegò l’esito dello sviluppo di Courchevel criticando la cementificazione delle montagne e lamentando come «il capitale venga prima della ragione e della responsabilità sociale». «L’uomo», dice, «deve adattarsi alle montagne. Non viceversa». Più volte chiuderà poi la porta in faccia agli sponsor, uscirà dai progetti, si rifiuterà di fare concessioni e trovare compromessi prima di morire a 98 anni nel 2014. Sintetizzò così la differenza tra la sua visione e il modo di sviluppo che nel frattempo colonizza l’arco alpino: «Le montagne ‘umanistiche’ soddisfano un’esigenza dell’uomo, ma contrariamente alle montagne ‘capitalistiche’ non ne creano di nuove»… come ad esempio il vezzo di sciare 365 giorni l’anno.

La traiettoria di Cesana

Nonostante la “corsa alla neve” degli anni ‘80 che viene cristallizzata nell’immaginario collettivo dai film della commedia italiana disimpegnata che celebra la nascente generazione yuppies come “Vacanze di Natale” (1983) dei Vanzina, le contraddizioni emergono fin da subito. Sfogliando l’archivio storico di La Stampa fin dal 1980 si possono trovare i primi articoli dai titoli allarmanti: “Non si ricorda un gennaio così avaro di neve da sci” e poi a dicembre dello stesso anno “Gli sciatori guardano al cielo, ma quando arriva questa neve?”. Nel marzo 1981 stessa storia: “Un disastro: colture distrutte dal gelo, incendi, niente sci”. L’articolo in questione recita: “Un disastro: colture distrutte dal gelo, incendi, niente sci. Valle per valle i danni (miliardi) causati dalla siccità e dallo scarso innevamento nei comuni dove comincia a scarseggiare l’acqua. Scarso innevamento, gelo e siccità (non piove da 4 mesi) stanno provocando danni incalcolabili a turismo, agricoltura e boschi” e poi in riferimento al settore turistico “Crollo degli incassi nel settore del turismo invernale. L’Associazione delle imprese che gestiscono funivie e seggiovie dicono che la presenza di sciatori in Piemonte è scesa, in un anno, a 6 milioni, da 30. Il mancato guadagno delle aziende della provincia di Torino è calcolato in quasi 4 miliardi.” Ricorda qualcosa?

In questo contesto gli impianti di Cesana non sono particolarmente colpiti dalle condizioni climatiche, ma nel 1987 si intravedono problemi di altra natura. Infatti leggiamo in un articolo dal titolo “Lo sci va in rosso” che “con i suoi 24 impianti di risalita fra i versanti del Fraiteve e quello dei Monti della Luna, in dieci anni Sansicario aveva bruciato le tappe: uno sviluppo armonico di edilizia residenziale negli anni del «boom» della seconda casa, posti letto alberghieri e paraiberghieri (allora costruiti in numero insufficiente e che adesso si sono fortemente ridotti perché venduti in multiproprietà), impianti di risalita e gare di sci anche di altissimo livello, l’avevano proiettata sulle bocche di tutti. Negli ultimi anni, complice una filosofia di gestione dettata forse più dalla passione che da attenti calcoli manageriali, la situazione è molto peggiorata, la proprietà è passata più volte di mano.” Ma più che la passione a mettere in difficoltà la stazione sciistica, come leggiamo più in giù sarebbero “alcune centinaia di milioni di debiti, di cui alcuni, tipo Sip ed Enel, molto impellenti e gli stipendi del personale in questa situazione non sono certissimi.”

Nel frattempo sull’arco alpino piemontese è apparsa la neve artificiale. A Sestriere ad esempio entrano in funzione i primi cannoni nel 1984 che La Stampa celebra come “scelta vincente” a fronte di “precipitazioni sempre più avare negli ultimi anni al punto da mettere in crisi parecchi centri sciistici (non il Sestriere, comunque, con i suoi 2035 metri sul livello del mare).” L’innevamento artificiale in effetti per qualche decennio rappresenta una innovazione significativa per il settore perché permette di sciare anche con scarse nevicate, se le temperature sono adatte, e dunque non solo garantisce la sopravvivenza di alcune stazioni, ma permette l’allungamento delle stagioni. A che costo? L’utilizzo di cannoni sparaneve prevede consumi molto elevati in termini energetici, soprattutto acqua ed energia elettrica. Secondo dati del WWF ogni anno circa 95 milioni di metri cubi di acqua e 600 gigawattora di energia vengono impiegati per questa pratica. Ciò si traduce in un spesa di circa 135 mila euro per ettaro per pista. Le conseguenze dell’innevamento artificiale per la vegetazione sono molto pesanti. La neve artificiale è costituita di un 10-20% di acqua liquida (a differenza di quella naturale, il cui contenuto è 7-10%). Questo determina un peso maggiore della neve artificiale e una minore capacità di isolamento termico, e il conseguente soffocamento del terreno sottostante. Inoltre, alcuni studi hanno verificato che i terreni che durante la stagione sciistica sono soggetti a innevamento artificiale sono più inclini a sviluppare fenomeni di erosione. Ciò è dovuto al deterioramento della copertura vegetale e può causare un aumento dei fenomeni di frane e smottamenti. Dunque gli impianti sciistici, nel loro complesso, portano ad un alto livello di artificializzazione della montagna non solo per via del cemento, ma anche per il loro impatto energetico ed ecosistemico.

Ma torniamo a Cesana: nel 2001 c’è un nuovo allarme San Sicario, si parla di rischio declino, infatti le attività continuano a chiudere e nonostante la località sia già stata individuata come uno dei territori in cui insisteranno le Olimpiadi del 2006 tra la speculazione edilizia e la voracità del settore turistico si nota che qualcosa si sta incrinando. Ad esempio si fanno strada i grandi investitori internazionali, più interessati alla leva finanziaria che ad un effettivo sviluppo di qualsiasi tipo del territorio, come ad esempio la londinese Merrill Lynch che acquistò il «pacchetto» immobiliare della «Lasa» del gruppo De Benedetti, vale a dire l’intera San Sicario. Per chi non lo ricordasse nel 2008 poi la Merrill Lynch è stata pesantemente coinvolta nella crisi dei mutui subprime accumulando perdite per oltre 32 miliardi di dollari. Nel frattempo la “rivoluzione” dell’innevamento artificiale fa i conti con la realtà del cambiamento climatico, infatti nel 2002 emerge un primo dilemma distopico: “La grande sete della montagna è scoppiata durante le vacanze di Natale schiaffeggiando le vette olimpiche al punto da rendere difficoltose le docce negli hotel e da costringere qualche sindaco, come quelli di Cesana e di Sauze di Cesana, a fare una dolorosa scelta: lasciare senz’acqua il paese, o togliere alimentazione ai cannoni per imbiancare le piste da sci?” Un’iperbole? Forse ma il fatto stesso che il dubbio si ponga vuol dire, nel concreto che qualcosa è già avvenuto, cioè una forma di privatizzazione de facto dell’acqua destinata alla monocoltura sciistica.

Le Olimpiadi Invernali del 2006 avrebbero dovuto essere il grande momento di rilancio delle montagne piemontesi. In realtà, come abbiamo già visto, lasciarono solo la montagna ferita da una una pista di bob presto abbandonata. L’ex sindaco di Cesana, Roberto Serra ammise amaramente: “Salirono tutti qui per rassicuraci: Frattini, Pescante, Ghigo, Chiamparino, perfino Alberto di Monaco. Accettammo. Sbagliammo”.

Un altro modello per la montagna

Ora si celebra nuovamente il miracolo della skidome, come scrive giustamente Sistema Torino: “LA STAMPA mette il sigillo definitivo sull’opera perché “Tutta Cesana tifa per il progetto Ski Dome” perché porterebbe turisti e lavoro, as usual: peccato che se si apre l’articolo ci si accorge che per “tutta la città” si intende un albergatore e un noleggiatore di sci, per poi strizzare l’occhio “al colosso Club Med – che ha in progetto a Sansicario un resort da 400 stanze con un investimento di 110 milioni – come possibile investitore per dar vita al nuovo ski-dome valsusino.”

Il racconto che viene fatto della montagna negli ultimi mesi è imbarazzante a partire dall’idea che il business degli sport invernali sia uno dei numi tutelari delle aree interne che ne permetterebbe la sopravvivenza. In realtà questa forma di sviluppo è stata, per pochi decenni, una spoliazione della montagna e di una parte dei suoi abitanti, un processo di privatizzazione e colonizzazione enorme, che ora si sta rompendo a causa dell’avidità dei suoi promotori. Le nostre montagne sono piene di ecomostri abbandonati, di villaggi turistici decadenti e di vestige di un passato che insiste a non morire. Lo spirito degli anni ‘80 si manifesta nel corpo di Jerry Calà che appena qualche settimana fa ha fatto una delle sue comparsate proprio a Cesana, mentre fuori da quella bolla non sappiamo nemmeno chiaramente quali siano i progetti per affrontare la trasformazione radicale della montagna generata dal cambiamento climatico.

E’ possibile un altro modello di sviluppo per la montagna? Non solo è possibile, ma è necessario. Sì perché a minacciare le nostre vette non vi è solo il modello estrattivistico del turismo, ma anche il fatto che con la progressiva desertificazione delle pianure, i terreni in quota diventeranno gli approdi di un’agroindustria a caccia di terra, a meno che non saremo in grado di proporre dei modi alternativi di vita e di difenderli quando verrà il momento. Abbiamo la necessità di immaginare un modo diverso di vivere la montagna, anche nei suoi aspetti ludici, di ripensare il concetto di turismo, legandolo più all’esperienza ed al rispetto per il territorio che alla grande speculazione edilizia ed estrattiva, dobbiamo chiederci di fronte alla crisi climatica quali strategie di adattamento e di sostenibilità possiamo mettere in campo, anche per interrompere la fuga di giovani e giovanissimi da un territorio che può offrire molto, ma è soffocato dalla cappa del profitto ad ogni costo.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.