Entre l’oubli et de l’obsession: la mémoire européenne vue depuis Gaza

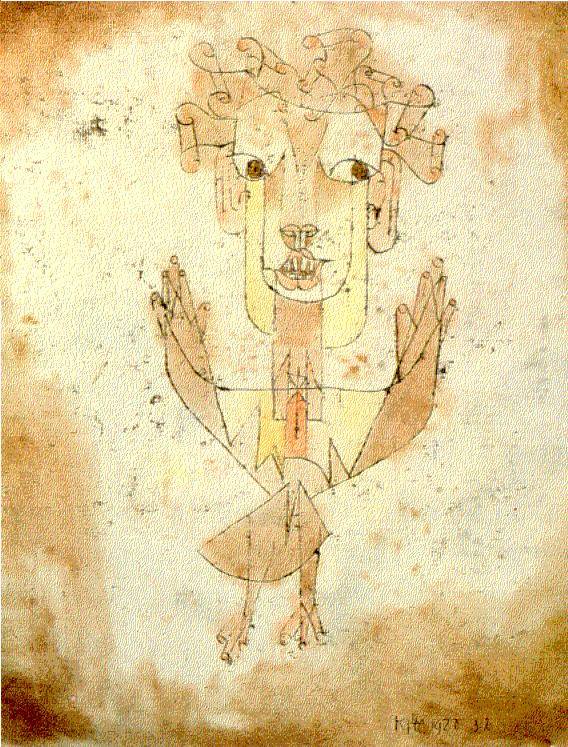

Juste un petit mot à ce sujet, même au prix de répéter l’évidence. Le même Benjamin, dans les notes préparatoires à ses Thèses, insistait sur l’importance de revenir en permanence sur la mémoire comme l’exégète avec le texte sacré. Sans relâche, avec la conscience qu’entre le passé et le présent, il y a un lien politique sur lequel il ne faut pas cesser de combattre.

Dans les différents État européens, l’élaboration de la mémoire de l’extermination des Juifs d’Europe a suivi des parcours différents, en grande partie à cause du rôle joué par les différents pays au cours de la Seconde Guerre mondiale. À ce jour, toutefois, les discours mémoriaux se sont largement uniformisés sous le signe du paradoxe : l’institutionnalisation et la ritualisation de la mémoire de la Shoah s’est accompagnée, en effet, de la suppression (quand ce n’est pas du camouflage révisionniste) des conditions historiques dans lesquelles un antisémitisme religieux enraciné a pu se transformer en l’extermination de masse d’un peuple. Cette situation découle de la disjonction de l’antisémitisme et du fascisme, et avec elle, la séparation de l’injonction du souvenir par devoir et la nécessité de l’antifascisme. Si, dans les faits, il est vrai que l’antisémitisme a précédé les idéologies fascistes européennes et ne coïncide pas avec elles, il est tout aussi vrai que c’est bien le fascisme (le nazisme est ici inclus dans les fascismes en sachant que la question est complexe et controversée) qui a transformé l’antisémitisme en une machine politique de persécution et d’extermination. De ce point de vue, la dissolution de la relation historique entre les deux phénomènes – l’extermination des Juifs d’Europe et les fascismes – vide de sens l’injonction à se souvenir et ouvre la voie à l’instrumentalisation du passé ainsi qu’aux véritables phénomènes d’hystérie collective.

Ainsi ces derniers jours, par exemple, en France le spectre de l’antisémitisme a été agité en attribuant des sentiments antisémites à la population française de confession musulmane ou d’origine arabe (ou, moins grossièrement, provenant de pays dont la langue officielle écrite est l’arabe) pour interdire les manifestations publiques en soutien à la Palestine. Évènement qui prend un caractère encore plus déroutant quand on sait que l’on est à seulement deux mois du succès électoral du Front national, dont les origines idéologiques, malgré le cirque mis en scène par Marine Le Pen, sont enracinées directement dans l’histoire du fascisme et du l’antisémitisme européen.

C’est comme si l’obsession et l’oubli s’affirmaient simultanément, l’un et l’autre, comme des actes politiques. Mais tandis que l’obsession reproduit à l’échelle européenne le schéma mémoriel élaboré par l’État d’Israël, qui est une véritable idéologie de la mémoire avec des finalités criminelles, l’oubli est plutôt une affaire européenne, certainement liée au prétendu dépassement post-idéologique du passé et à l’affirmation du discours néo-libéral comme le nouveau cadre de référence de la politique institutionnelle. Mais pas seulement.

L’obsession et l’oubli – au moins observés de France où, en ce moment, les eaux semblent particulièrement troubles à ce sujet – croisent un second plan politico-mémoriel relatif au passé colonial. Le prétendu antisémitisme arabe, en fait, ressemble à une sorte d’expérience d’‟invention de la tradition” qui, d’une part favorise l’effacement de l’évolution historique concrète des relations entre les communautés juives et musulmanes dans les pays arabes et l’impact que le colonialisme a eu sur elles et, d’autre part, fournit un instrument de délégitimation préventive des critiques de la politique israélienne et de criminalisation aprioristique du sentiment de solidarité avec la Palestine.

Évidemment, la tabouisation de la critique envers Israël n’est pas nouvelle. Pourtant, l’intensification de son utilisation à des fins politiques spécifiques et situées comme dans le cas français, requiert une mobilisation consciente non seulement du présent mais aussi du passé. Ou, plus exactement, de leur relation. À l’instrumentalisation de la mémoire et aux mémoires sélectives, il n’est pas utile d’opposer une attitude présentiste, mais, le cas échéant, une contre-mémoire qui tente d’arrêter l’accumulation des ruines. Cette dernière, toutefois, ne coïncide pas avec la juxtaposition des ‟droits à la mémoire” séparés et sclérosés à l’intérieur d’un ‟paradigme victimaire” mais bien plutôt dans la contextualisation, dans l’explicitation politique des conditions et des responsabilités.

La mémoire de l’extermination des Juifs d’Europe et celle du massacre des Palestiniens ne sont pas en conflit entre elles. Elles sont, le cas échéant, l’exploitation d’un oubli au profit de l’autre.

Simona De Simoni

Traduit par Francesco / OCLibertaire

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.