L’Emilia Romagna e l’alluvione… di cemento

Nel dicembre 2017 la giunta della Regione Emilia Romagna a guida Bonaccini varò la Legge 24/2017 per la “disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.

Nonostante fosse venduto al pubblico come una legge contro il consumo di suolo, il provvedimento disponeva lo smantellamento delle prerogative di programmazione urbanistica da parte dei Comuni, sostituendole con un modello di “urbanistica contrattata” fra i decisori politici e gli interessi immobiliari, sulla base di un rapporto fortemente squilibrato a favore di questi ultimi.

da Ecor Network

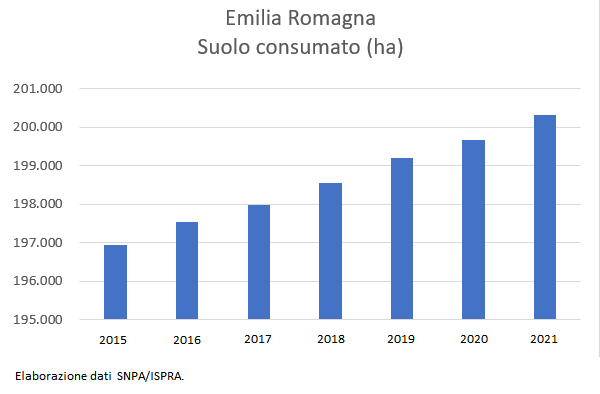

Da allora il consumo di suolo in Regione, lungi dall’essere contenuto, non ha fatto che aumentare, innalzando di conseguenza il grado di impermeabilizzazione dei territorio che, fra le altre cose[1], amplifica gli effetti delle alluvioni.

Nel 2021 l’Emilia Romagna si è posizionata come terza regione per consumo di suolo in termini assoluti, dopo la Lombardia e il Veneto, con 658 ettari consumati in più[2].

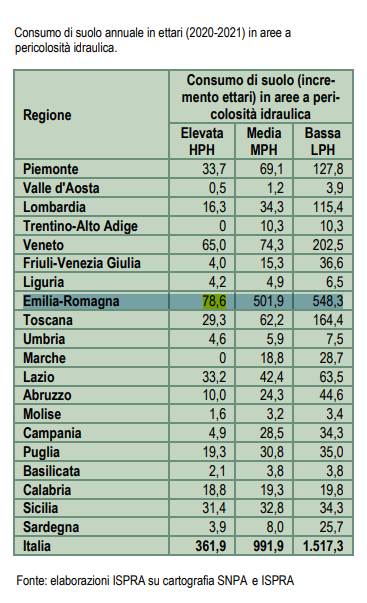

Ma soprattutto ha guadagnato il primo posto per l’incremento di consumo di suolo nelle aree di media e alta pericolosità idraulica[3] e in quelle situate entro 150 m da corpi idrici permanenti[4].

Un dato di interesse rilevante dopo aver visto, negli ultimi giorni, intere province sommerse. Rivelatore di cosa celi tanta retorica dei poteri pubblici sulla “resilienza” di fronte agli eventi estremi, e particolarmente indicativo della assoluta preminenza degli interessi del cemento, del mattone e dell’asfalto rispetto alla tutela dei territori e dei viventi.

Prima della promulgazione della Legge numerosi professionisti, tecnici, ricercatori e docenti in materia urbanistica si opposero a questo provvedimento foriero di catastrofi, attraverso prese di pozione dure e puntuali.

Il libro collettivo “Consumo di luogo. Regresso neoliberista nel disegno di legge urbanistica dell’Emilia-Romagna”, edito nel 2017 da Pendragon, ne riassume le analisi, attuali più che mai a fronte di una tendenza all’abuso di suolo che non vuole attenuarsi nemmeno di fronte al disastro.

Ne riproponiamo oggi le conclusioni, convinti che l’abrogazione della Legge regionale 24/2017 debba entrare a far parte a pieno titolo degli obiettivi di un movimento crescente contro l’uso scellerato del territorio.

Una rapida scorsa al disegno di legge della regione Emilia-Romagna «sulla tutela e l’uso del territorio», approvato in Giunta nel febbraio 2017, propone al lettore la questione del tramonto della pianificazione in una regione che è stata modello di buona urbanistica.

Il tema della «fine del piano», dell’eclissi del ruolo pubblico nella trasformazione delle città e dei territori, non gode oggi di sufficiente dibattito. La lacuna non può essere colmata dalle riflessioni provenienti dalle pagine di un solo volume – Consumo di luogo. Neoliberismo nel disegno di legge urbanistica dell’Emilia-Romagna – redatto con i tempi stretti del calendario politico. Tuttavia gli scritti contenuti in questo libro collettivo forniscono aperture concettuali e pratiche, capaci di ridefinire una prospettiva urbanistica che ricomprenda il dato sociale, politico e ambientale. Urbanistica vòlta al superamento delle diseguaglianze territoriali e dello spreco di risorse, al miglioramento dell’ambiente di vita e ad una auspicata democratizzazione del processo decisionale.

Aspirazioni di civile convivenza che pure la legge esprime in apertura (stop al consumo di suolo, riuso etc.), ma che promette di eludere, una ad una. Nel suo articolato, essa coniuga infatti modelli gestionali e di trasformazione territoriale pienamente neocapitalisti. Tentiamo di riassumere i capisaldi della sua “filosofia”: polarizzazione in città sempre più vaste ed energivore (le cosiddette, nostrane, “città metropolitane”); territori agro-industrializzati, ridotti a pura estrazione; priorità, nell’organizzazione territoriale, alla strutturazione logistica affetta da gigantismo; corridoi infrastrutturali che allontanano le aree interne, rendendole irrimediabilmente distanti; obliterazione dello spazio pubblico e comune in favore della mercificazione delle città; riduzione delle varietà dell’abitare. Scenario nel quale è fatto ricorso indiscriminato a strumenti di governance di matrice aziendale, dove il pubblico gioca un ruolo subalterno rispetto al privato, che indeboliscono la democratica partecipazione alle scelte inerenti l’habitat.

Per risolvere le patologie territoriali già manifestatesi quale risultato dell’applicazione dei principi neoliberisti, il DdL dispone un’accelerazione proprio di quei processi che sono stati la causa del male. Al consumo di suolo, il DdL oppone consumo di suolo. Lo dimostra Ezio Righi nel suo saggio in forma dialogica: le periferie cresceranno; «il fisiologico sviluppo delle città» (Ance, 2016) troverà nuovo nutrimento. Nel DdL – fondato peraltro sulla mancata presa d’atto che l’indice regionale di consumo del suolo assicura all’Emilia-Romagna una posizione d’eccellenza – non si ravvede infatti né idea né volontà di contenere la pressione dell’espansione edilizia con nuova agricoltura di qualità, le cui potenzialità economiche sono descritte da Piero Bevilacqua in questo libro. Si tratterebbe di preparare il terreno a un’economia agricola che sia garanzia di occupazione lavorativa, di salute ambientale, di salvaguardia delle connessioni ecologiche, di proficui scambi energetici tra città e campagna. Su questi punti fa leva la legge urbanistica della vicina Regione Toscana (che avrebbe potuto costituire un ottimo esempio), della quale scrive nel suo saggio Anna Marson, protagonista della stesura appunto della LRT 65/2014.

All’invenduto aggiunge edificazione. Il DdL, antistoricamente coerente con l’assioma fallace e malsicuro dell’edilizia come leva prioritaria dell’economia, delinea una nuova ondata di costruzioni, fuori e dentro le città. Opere edilizie di tutte le taglie e grandezze, che vengono favorite «dal paravento dell’interesse pubblico», come illustrato da Paolo Berdini. «Esiste[rebbe] una soluzione più rassicurante – scrive in queste pagine Paola Bonora –, che presuppone un cambio di marcia in direzione del recupero e del restauro. Piccole e medie operazioni di risanamento urbano che potrebbero diventare il volano di un reale processo di riqualificazione, di rilancio dell’edilizia e riassorbimento di forza-lavoro». Soluzione ignorata tuttavia nella proposta di legge, che niente dice neanche in merito al fabbisogno di alloggi pubblici e di residenze in affitto, acuito dalla crisi economica.

Alle diseguaglianze sociali aggiunge diseguaglianze sociali. Oltre all’obliterazione degli standard e al doppio regime normativo che crea un discrimine procedurale tra grandi capitali e cittadini “normali” (cfr. lo scritto di Paolo Dignatici), la LUR prevede diffusamente demolizioni e ricostruzioni – ne scrive qui Pier Luigi Cervellati – che nella città consolidata velocizzano i processi di selezione sociale a discapito delle classi popolari. La nuova legge urbanistica trascura la pietra miliare del piano per il centro storico di Bologna (poi riproposto nelle altre, belle città dell’Emilia-Romagna) che fornì alla cittadinanza un sistema di case popolari pubbliche nei quartieri centrali, in un tessuto urbano reso multifunzionale dal riuso sociale dei “contenitori storici” (gli stessi che oggi sono preda degli appetiti speculativi, come ricorda Piergiorgio Rocchi). Anziché dimenticarla – o volontariamente negarla – questa illustre tradizione dell’urbanistica regionale andrebbe semmai affinata e incrementata.

Alle lacune nel governo democratico del territorio, il DdL aggiunge lacune. L’«abbandono della pianificazione urbanistica come strumento essenziale del governo pubblico del territorio» – scrive, nella sua sintesi storica di 75 anni di urbanistica, Edoardo Salzano – lascia libero il campo alla “negozialità” in urbanistica, alla deroga, al gioco tossico dei crediti e dei debiti edilizi. Contribuisce ad erodere gli spazi democratici e riduce la (già scarsa e inefficace) partecipazione popolare alle scelte di gestione urbana. Fa posto a una visione gestionale tutta economicistica, connaturata al sistema degli interessi privati. Ma ancor più grave è il fatto che questa regressione politica avvenga in una Regione che aveva dimostrato di adempiere brillantemente ai compiti di programmazione, pianificazione, governo, e che sta ora legiferando contro il ruolo che la Costituzione le attribuisce. Sulla destituzione, infine, della competenza costituzionale dei Comuni a pianificare il proprio territorio, sull’autonomia comunale offesa (dei grandi comuni ma, soprattutto, di quelli più remoti della Bassa e dell’Appennino) si sofferma Giovanni Losavio.

Dalla considerazione che alla base del progetto di legge sta una visione di radicale sovvertimento delle regole di corretta pianificazione del territorio, finora affidata alla funzione programmatoria del sistema pubblico, scaturisce l’iniziativa di dar vita a un’opposizione attiva “dentro il Palazzo”, assunta dai gruppi consiliari in Regione de L’Altra Emilia Romagna e del Movimento Cinque Stelle, affiancati da Italia Nostra ER, da intellettuali critici e da “urbanisti resistenti”.

Il presente volume, voluto da Piergiovanni Alleva, prende l’avvio da un dibattito regionale le cui tappe fondamentali sono state la conferenza stampa organizzata da Italia Nostra ER (Bologna, 13 dicembre 2016), la pubblicazione di un paio di documenti collettivi redatti e sottoscritti da urbanisti e tecnici critici (riprodotti nell’Introduzione al libro), il convegno presso la Regione ER (Bologna, 3 febbraio 2017) che già nel titolo – Fino alla fine del suolo – ben individuava l’essenza del problema rappresentato dalla proposta di legge.

In questa resistenza critica – i cui protagonisti sono più numerosi degli autori dei saggi – s’impegnano professionisti, tecnici, ricercatori e docenti (alcuni dei quali godono di autorevolezza internazionale) riuniti per scongiurare la svolta regressiva di una regione un tempo all’avanguardia nell’urbanistica di qualità, nella difesa del territorio e dell’ambiente dalle devastazioni conosciute in tante altre parti del nostro sfortunato Paese; per contrastare la resa al privatismo, l’appropriazione di spazi residui in un territorio già troppo impoverito socialmente, la definitiva subordinazione al mercato del «mondo comune» e della città pubblica. Anche per le generazioni future.

[1] “L’impermeabilizzazione rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, comporta un rischio accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la biodiversità, provoca la perdita di terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali, contribuisce insieme alla diffusione urbana alla progressiva e sistematica distruzione del paesaggio, soprattutto rurale e alla perdita delle capacità di regolazione dei cicli naturali e di mitigazione degli effetti termici locali (Commissione Europea, 2012). La copertura con materiali impermeabili è probabilmente l’uso più impattante che si può fare della risorsa suolo poiché ne determina la perdita totale o una compromissione permanente della sua funzionalità tale da limitare/inibire il suo insostituibile ruolo nel ciclo degli elementi nutritivi. Le funzioni produttive dei suoli sono, pertanto, inevitabilmente perse, così come la loro possibilità di assorbire CO2, di regolare i flussi idrici, di fornire supporto e sostentamento per la componente biotica dell’ecosistema, di garantire la biodiversità e, spesso, la fruizione sociale. L’impermeabilizzazione deve essere, per tali ragioni, intesa come un costo ambientale, risultato di una diffusione indiscriminata delle tipologie artificiali di uso del suolo che porta al degrado delle funzioni ecosistemiche e all’alterazione dell’equilibrio ecologico (Commissione Europea, 2013)”.

Tratto da: Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022, p.13.

Consumo di luogo. Regresso neoliberista nel disegno di legge urbanistica dell’Emilia-Romagna

A cura di Ilaria Agostini

Prefazione di Tomaso Montanari

Contributi di: Ilaria Agostini, Piergiovanni Alleva, Paolo Berdini, Piero Bevilacqua, Paola Bonora, Sergio Caserta, Pier Luigi Cervellati, Paolo Dignatici, Anna Marina Foschi, Giovanni Losavio, Anna Marson, Cristina Quintavalla,Ezio Righi, Piergiorgio Rocchi, Edoardo Salzano.

Pendragon, 2017, pp.110.

[2] Ibidem, p. 53.

[3] Ibidem, p. 227.

[4] Ibidem, p. 244.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.