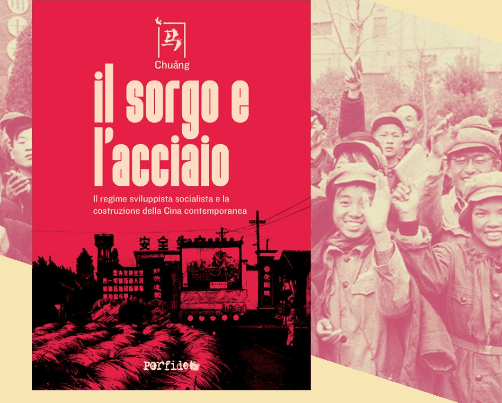

La Rivoluzione Culturale come “scoppio generale della crisi premoderna” in Cina – Una recensione de “Il Sorgo e l’acciaio”

Il libro si pone come una storia dello Stato, cercando di rispondere alla domanda “come si è formata la Cina (moderna)”, per raccontare la storia di come si è formato uno Stato-nazione come unità di produzione industriale. Partendo dal periodo coloniale alla fine della dinastia Qing, si arriva agli anni Settanta.

di Luane

La posizione e la tendenza del libro ricordano i lavori della Marxist Society dell’Università di Pechino, che è stata soppressa qualche anno fa, ma rispetto ad essi questo libro pone un’enfasi maggiore rispetto al passato sull’analisi dell’organizzazione della produzione, sulle interrelazioni tra classi e strati. Studia la storia della Repubblica Cinese da un punto di vista rivoluzionario ponendo l’enfasi sul campo della produzione, contrariamente a quelli della vecchia sinistra che più o meno disprezzavano la lotta economica ed alla parte ufficiale che ha indubbiamente scelto di romanzare la storia. Quindi, senza dubbio, questo libro è significativo: mentre racconta la storia della Repubblica, fornisce anche una maggiore comprensione delle idee e delle tendenze della sinistra cinese.

Come storia della Repubblica, presenta molti punti interessanti. Come già accennato, si sofferma sui cambiamenti in ambito economico e lavorativo, dando il senso più intuitivo di una divisione del tempo e di una comprensione degli eventi completamente diverse. Per esempio, negli anni Sessanta, inizia il periodo di aggiustamento della produzione dopo il “Grande balzo in avanti” fino alla Rivoluzione Culturale, e conclude che “il programma comunista alla fine si è trasformato in un’espansione industriale senza fine del regime sviluppista”.

A quel tempo, il sistema dell’hukou era completamente formato. Il senso reale della mobilità urbano-rurale in Cina era fortemente limitato, e la frattura tra aree urbane e rurali rendeva la campagna un’unità di produzione chiusa in se stessa, tranne che per fornire cibo e materie prime industriali alle città; gli studenti con hukou rurale preferivano essere rimandati nelle loro città di origine quando veniva loro assegnato un lavoro; i lavoratori assunti durante il “Grande balzo in avanti” sono stati licenziati e sono rimasti disoccupati dopo la campagna. Gli abitanti delle aree rurali che andavano in città stagionalmente e i lavoratori temporanei che erano ai margini del mondo del lavoro dovevano tornare nelle loro città d’origine per lavorare come contadini.

Allo stesso tempo, più di un decennio di sviluppo industriale ha permesso ai lavoratori delle imprese statali urbane (SOE) cinesi – lavoratori urbani, delle SOE e industriali – di godere di benefici relativamente generosi: questi lavoratori rappresentano più del 40% e meno del 50% della già esigua classe operaia. 50%. In effetti molti di loro, prima di essere soppressi dai burocrati, avevano un senso di gratitudine per il fatto che “il Partito e lo Stato mi hanno dato una buona vita” grazie ai migliori benefici e alla propaganda di essere “padroni dello Stato”.

Le infinite divisioni di classe tra i proletari, gli operai di diversi tipi di imprese, gli operai regolari e gli operai temporanei, i piccoli negozianti e i semplici lavoratori, ecc. avrebbero posto le basi per il successivo fallimento.

Il flagello dei lavoratori è la benedizione dei burocrati. E ancora oggi i libri di testo scrivono molto sui risultati ottenuti da Liu Shaoqi nella stabilizzazione della produzione negli anni Sessanta. È anche vero che il periodo tra la fine del “Grande balzo in avanti” e l’inizio della Rivoluzione Culturale fu il momento in cui la logica del governo della Prima Repubblica divenne più chiara ed estrema. Il sistema archivistico divenne la base della gestione, registrando tutto ciò che riguardava le persone, il loro luogo di nascita, la loro occupazione, la loro situazione familiare e soprattutto le loro prestazioni politiche, e assegnando loro un’identità sociale (“chengfen”). È simile al sistema di disciplina descritto da Foucault, che stabilisce una regola e richiede che la carne viva si avvicini sempre di più ad essa. È quindi facile spiegare perché a volte una frase in un diario, un errore involontario nella vita quotidiana, può diventare un errore enorme. Basata sul sistema degli archivi, che a sua volta dà origine a una divisione gerarchica strettamente banale, derivata dai genitori e dalla propria professione (“lignaggio”). Questa divisione determina la carriera e la vita quotidiana di una persona e si manifesta più intensamente nel movimento politico condotto dai funzionari. Le persone con una condizione sociale inferiore e quelle che hanno fatto del male sono naturalmente prese di mira, perché non sono responsabili di nessuna delle cose negative accadute in Cina (non importa se la produzione è diminuita o se si è scoperto un nuovo “gruppo di reazione”).

Così, agli occhi di molti ribelli che si sono succeduti e della gente comune, i movimenti politici lasciano il ricordo di essere stati repressi. E per gli amministratori-burocrati, essi credevano di reprimere i cattivi e di servire il popolo.

È infatti questo il momento in cui utilizzano gli strumenti della repressione e solidificano il loro potere. Il libro si concentra sul fatto che il Comitato di Partito di un’unità produttiva gestiva la produzione stessa ed era allo stesso tempo il rappresentante diretto e l’esecutore del potere. Non sorprende quindi che ogni dirigente di un reparto di produzione sia diventato il bersaglio della rivolta operaia nella Rivoluzione Culturale: il potere della produzione era incarnato nella politica, una caratteristica della Prima Repubblica.

Il libro approfondisce le questioni sopra citate dal punto di vista della produzione. È molto rilevante per comprendere le differenze di classe emerse tra operai e burocrati, tra operai e operai e la frattura tra aree urbane e rurali. Tutte queste differenze esploderanno nella Rivoluzione Culturale, la prima rivoluzione, per così dire, del moderno proletariato cinese. Purtroppo, però, questo libro è un resoconto piuttosto deludente della Rivoluzione Culturale.

Gli autori sembrano intenzionati a ridurre il divario tra le fazioni opposte delle numerose organizzazioni di massa nella storia della Rivoluzione Culturale, il “lato della ribellione 造反派 (che si opponeva alla leadership in carica)” e il “lato conservatore (che difendeva la leadership in carica)”. Ciò può essere collegato alla messa in discussione da parte degli autori del tema della Rivoluzione Culturale, “la lotta tra le due linee” (cioè la lotta tra la linea proletaria e quella borghese), impostato dall’epoca maoista.

Tuttavia, secondo le statistiche, tra gli studenti ribelli prevalevano persone che non erano figli della fazione al potere, e gli operai ribelli erano principalmente lavoratori non appartenenti al Partito, giovani lavoratori, i cui ricordi erano caratterizzati anche dall’amore per la lettura, il pensiero e la disobbedienza alla dirigenza; mentre i conservatori erano l’opposto, con un gran numero di figli della fazione al potere tra gli studenti conservatori e vecchi lavoratori e miliziani di base che avevano aderito al Partito. L’onestà, il duro lavoro, la gratitudine verso il Partito e l’ascolto del Partito erano le qualità di cui andavano fieri.

Si tratta, ovviamente, di un quadro eccessivamente semplificato ed estremo; in realtà, le motivazioni che spingono ad aderire alle diverse organizzazioni sono molto complesse e sono influenzate da molti fattori diversi, come la geografia, la leadership locale, i rancori personali e la volontà del governo, presentando un risultato molto più ambiguo. Tuttavia, la differenza esisteva comunque e senza riconoscerla non si può identificare il proletariato che stava nascendo.

Poiché tutti i cinesi dell’epoca non avevano il concetto di “classe” basato sui rapporti di produzione, essi si definivano solitamente come i veri seguaci di Mao e utilizzavano riferimenti e interpretazioni diverse per colmare il divario con i loro avversari politici. L’autore rinuncia a passare in rassegna tutti gli slogan in lingua ufficiale per comprendere le richieste politiche del lato della ribellione. Essi sostenevano che il loro compito era quello di estirpare coloro che sostenevano “la via capitalista”(走资派) che occupavano posizioni di autorità.

In pratica, il criterio predefinito per determinare se un’autorità fosse di destra o meno, ad eccezione di quelle nominate dal governo centrale, era innanzitutto se avesse compiuto persecuzioni politiche (è interessante notare che non c’erano dubbi sul fatto che quasi tutti coloro che erano al potere avessero compiuto persecuzioni politiche, così che la rimozione dei leader dipendeva in ultima analisi dalla lotta nelle unità produttive). Nel corso della lotta, la riabilitazione di coloro che avevano subito torti durante le lotte politiche e la distruzione dei fascicoli (“materiali neri”) raccolti dai leader allo scopo di rendere le persone integre divennero le azioni più importanti.

Gli obiettivi di essere riabilitati, di non essere perseguitati e di garantire la sicurezza personale sono sempre stati nella mente dei ribelli, che hanno cercato di metterli in pratica in ogni occasione, fino all’avvento della grande repressione del 1978. L’opposizione alle tradizionali divisioni di classe e l’abolizione del sistema archivistico, invece, non furono mai esplicitamente sollevati.

Il fatto che gli obiettivi della Rivoluzione Culturale non siano stati compresi seriamente, né durante né dopo la rivoluzione, è la vera ragione per cui essa è stata sconfitta in modo così netto. Le due generazioni: gli studenti che hanno partecipato alla Rivoluzione Culturale e gli studenti nati da essa (gli studenti universitari sono intellettuali, secondo gli standard cinesi), hanno chiaramente compiuto uno sforzo straordinario nella direzione opposta.

Gli autori si sono ovviamente accorti di questo problema, per cui hanno introdotto l'”estrema sinistra” e hanno cercato di analizzarli. Tuttavia, la semplice analisi dei loro testi e la conclusione che “non hanno trasceso il regime” sono insoddisfacenti.

L'”estrema sinistra” non è un’organizzazione, ma una fazione con opinioni radicali che fu soppressa durante la Rivoluzione Culturale. L’estrema sinistra comprende i teorici del lignaggio estremo, quelli influenzati dall’analisi della burocratizzazione sovietica, i riformisti moderati e così via. Sono i liberali cinesi che si riferiscono collettivamente a loro come estrema sinistra negli studi storici.

Quasi tutti, durante la Rivoluzione Culturale, si appropriarono dei testi ufficiali per costituire il proprio linguaggio. Perciò, se si vogliono capire, bisogna combinare le reazioni dei lettori, il comportamento dell’organizzazione stessa e le prestazioni degli autori nel periodo successivo alla Rivoluzione Culturale.

Ci sono alcuni intellettuali di estrema sinistra che sono amati dal lato della ribellione, soprattutto tra i giovani: Luoke Yu è uno dei primi oppositori del sanguinis (l’identificazione delle persone in base al loro background familiare) e “Li Yizhe (in realtà sono tre persone)”, che ha sostenuto l’istituzione di una repubblica con stato di diritto e democrazia per proteggere i lavoratori. I loro scritti furono ampiamente diffusi e, dopo che furono uccisi o arrestati, molte persone furono segretamente solidali e condivisero le loro opinioni.

Yang Xiguang, ampiamente analizzato nel libro, era più controverso. Secondo le sue memorie e coloro che lo incontrarono in seguito, furono colpiti prima dall’atteggiamento radicale dei suoi articoli che dalle sue opinioni specifiche. Ciò che li attirava era la posizione “antigovernativa” e nessuno aveva idee concrete sul nuovo Stato socialista di cui scriveva. Lo stesso Yang Xiguang è partito per gli Stati Uniti dopo la Rivoluzione, diventando un conservatore che si oppone all’attuale governo comunista cinese e allo stesso tempo grida che il popolo cinese non può vivere senza ordine.

È facile immaginare che scrivere una storia della Rivoluzione Culturale non sia facile. È una storia di idee e fazioni contrastanti, e c’è una grave mancanza di informazioni sui cambiamenti produttivi su cui si concentra questo libro. Molti concetti sono di matrice cinese e gli attivisti dell’epoca amavano usare parole oscure e contorte per evitare la persecuzione, il che aumenta la difficoltà della narrazione. Tuttavia, gli autori non fanno alcun reale tentativo di comprendere questa storia. Il loro atteggiamento nei confronti di questo grande movimento di massa rende questo libro un’eccellente storia della Repubblica, ma non del proletariato cinese. La sua funzione principale, rispetto ad altre interpretazioni della storia della Repubblica, è quella di progredire da meno uno a zero: identificare la modernità e il capitalismo in termini di formazione di classe, e come le radicate forze premoderne della Cina, insieme agli impulsi comunisti, abbiano costituito la via storica per la Repubblica.

Ma a partire dagli anni Sessanta, la storia non appartiene solo al capitalismo. Forse un movimento così grandioso di Rivoluzione Culturale non sarebbe stato possibile senza Mao e senza lo spazio aperto dalle lotte interne al centro. Tuttavia, come avrebbe potuto esserci una grande inondazione se il malcontento non si fosse accumulato giorno dopo giorno? Da questo punto di vista, non possiamo pensare che la Rivoluzione Culturale, come altri movimenti organizzati dal governo, sia stata solo una manipolazione delle masse e una lotta intestina di massa da parte del governo centrale per raggiungere le brame di potere dei vertici. In questo movimento, i lavoratori sono entrati nella storia.

Le tecniche di repressione che i lavoratori cinesi hanno dovuto affrontare avevano connotazioni vicine a quelle di cui scriveva Marx nel periodo dell’accumulazione primitiva, il controllo della carne umana. La Rivoluzione Culturale ha visto l’emergere della lotta contro la persecuzione e l’oppressione fisica, nonché delle rivendicazioni contro il determinismo della discendenza, attorno alle quali il proletariato e gli studenti hanno formato organizzazioni di classe. E i lavoratori urbani non sono né i più nobili né i più bassi: come “cittadini”, hanno negoziato con il governo, obbedito selettivamente e resistito segretamente, sono stati influenzati dalla classe media e integrati nel processo di costruzione della società civile moderna. Questo processo, a volte forte e a volte debole, è proseguito per tutto il decennio, manifestandosi sempre più solo nelle ultime fasi della repressione e della disillusione, sotto forma di sostituzione della leadership e di lotta per il potere. L’organizzazione di classe della Rivoluzione Culturale non è stata preservata e la sua memoria è stata fortemente alterata. Tuttavia, la Rivoluzione Culturale ha ancora un ruolo che si avvicina alla riforma o alla rinascita della religione. Il partito e lo Stato non erano più convinzioni incrollabili.

Se il libro valuta la Rivoluzione Culturale come “lo scoppio generale della crisi premoderna” ciò è corretto, la crisi stessa era la nuova generazione di lavoratori nella nuova Cina – che erano chiaramente oppressi in virtù della loro origine e professione. La nascita del proletariato in senso moderno significava che era privato di tutti i mezzi di produzione e viveva di salario, ma era anche un “uomo libero” svincolato da ogni rapporto feudale. Quest’ultimo, tuttavia, non era assolutamente un dono naturale del capitalismo stesso, ma una rivoluzione dei cittadini della società premoderna contro tutti i privilegi basati sulla gerarchia e sull’origine del sangue – e tra il materiale di questo soggetto rivoluzionario, naturalmente, c’era anche il primo proletariato.

Il loro fallimento e il loro silenzio non significano che non abbiano cercato di partecipare attivamente alla lotta e di afferrare la propria costituzione in mezzo all’estrema complessità delle contraddizioni sociali, lottando per i propri interessi di classe. Non è sbagliato cercare di demistificare la Rivoluzione Culturale, ma questo non significa che l’importanza della Rivoluzione Culturale sia diminuita; se andiamo più a fondo, si può dire che tutti i movimenti sociali in Cina, fino alla lotta dei lavoratori licenziati delle imprese statali e all’ascesa dei contadini, sono stati direttamente influenzati dalla Rivoluzione Culturale, compreso il movimento accademico degli anni Ottanta, di cui i liberali cinesi vanno tanto fieri. È in questo senso che diciamo che è stato il primo tentativo della classe operaia di dare forma a se stessa.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.