Herbert Marcuse

Herbert Marcuse nato aBerlino, il 19 luglio 1898 morto a Starnberg,il 29 luglio 1979, nel 1917 aderì al Partito Socialdemocratico e nel 1918 fu eletto nel consiglio di soldati di Berlin-Reinickendorf, partecipando al movimento spartachista di Rosa Luxemburg.

Si laureò nel 1921 a Friburgo in filosofia, dopo aver studiato con Husserl e Heidegger.

Fece parte del gruppo di studiosi riuniti nella Scuola di Francoforte, e anch’egli, come tutti gli altri, all’avvento del nazismo fu costretto ad abbandonare la Germania: si trasferì prima in Svizzera e poi negli Stati Uniti, dove divenne docente all’University of California di San Diego.

Più degli altri due massimi esponenti della Scuola, Horkheimer e Adorno, si concentrò nel lavoro di rivisitazione critica del marxismo, passando dalla rilettura di Hegel (Ontologia di Hegel, 1932, e Ragione e rivoluzione, 1941) e di Freud (Eros e civiltà, 1955), all’analisi dell’ideologia dominante in URSS (Il marxismo sovietico, 1958).

Anch’egli, come i suoi colleghi, venendosi a trovare in quello che era il paese occidentale più avanzato dal punto di vista della potenza economica e militare, ne studiò a fondo l’organizzazione sociale e culturale proponendo una chiave d’interpretazione del sistema capitalistico nel suo complesso (L’uomo a una dimensione: l’ideologia della società industriale avanzata, 1964) e un’ipotesi di superamento di tale forma di società (La fine dell’utopia, 1967, e Rivolta e controrivoluzione, 1972). La sua opera più nota, e che ebbe un enorme successo in tutto il mondo, fu senz’altro “L’uomo a una dimensione” , incentrata appunto sull’analisi dell’ideologia della società industriale. Un tema al centro delle riflessioni di tutta la Scuola di Francoforte, ma in modo particolare di Marcuse, che aveva cominciato ad occuparsene già dagli anni ’30: Sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro della scienza economica (1933). Secondo Marcuse il lavoro, il “fare lavorativo”, è caratterizzato da tre momenti: il primo momento è la durata essenziale, il secondo è la permanenza essenziale e il terzo è il suo carattere di “peso”: “la durata del lavoro significa che il compito che il lavoro pone all’esistenza umana non può essere mai assolto in un singolo processo lavorativo o in vari processi lavorativi singoli; quel compito può essere assolto solo in un perdurante essere al lavoro ed essere nel lavoro, in un orientamento e in una tensione di tutta l’esistenza verso il lavoro. La permanenza del lavoro significa che da esso deve venir fuori qualcosa che per il suo senso e per la sua funzione, sia più duraturo del singolo atto lavorativo e faccia parte di un accadere universale. Deve trattarsi di qualcosa che è in sé permanente, che esiste ancora ed esiste per altri anche dopo la conclusione del singolo atto lavorativo”.

L’aspetto che per Marcuse è di gran lunga il più importante è il carattere di “peso” del lavoro, che però non si riferisce alle caratteristiche di determinati lavori particolarmente penosi per gli individui ma a qualcosa di più profondo: “Anche prima di tutti questi aggravi dovuti al modo e all’organizzazione del lavoro, già il lavoro in quanto tale si presenta come peso poiché sottomette il fare umano ad una legge estranea che a questo viene imposta, alla legge della cosa che bisogna fare e che rimane una cosa, qualcosa che è altro dalla vita […] Nel lavoro si tratta sempre in primo luogo della cosa stessa e non del lavoratore […] Nel lavoro l’uomo viene continuamente allontanato dal suo essere se stesso, è indirizzato a qualcosa d’altro e continuamente presso qualcosa d’altro e per altri”. Un uomo, dunque, anche quando sceglie il proprio lavoro, si ritrova gravemente limitato nella libertà perche si trova rigidamente sempre asservito a meccanismi ed a leggi che gli sono imposti dall’esterno: l’uomo non è più in se stesso, ma è fuori di sé.

Si è già detto quanto abbia influito sui francofortesi il passaggio dalla vecchia Europa alla realtà ipertecnologica degli USA, quasi che quella società si fosse presentata loro come una sorta di anticipazione di ciò che, inevitabilmente, si sarebbe realizzato in tutto il mondo: i consumi di massa, la pubblicità come standard di comportamento, la cultura irresistibilmente attratta dal suo imprevedibile divenire industria culturale. E la politica come frutto di strategie fortemente élitarie: niente a che vedere coi movimenti popolari del vecchio continente, e per Marcuse, che aveva addirittura partecipato ai fermenti rivoluzionari del 1918, dev’essere stato uno sconvolgimento profondo.

La working class delle metropoli americane non assomigliava certo al duro proletariato tedesco o russo, ma non per chissà quale diversità “genetica”, perché negli USA la sinistra aveva vissuto una stagione sorprendentemente lunga e vivace: si pensi a John Reed, al sindacalismo rivoluzionario, alla brigata Lincoln, alla forte opposizione al maccartismo. Una vicenda complessa e tormentata (cfr.: M. Sylvers, La sinistra negli Stati Uniti, Liguori, 1979), che qui accenniamo soltanto, ma che ebbe una svolta sotto la presidenza (1932-45) di Franklin D. Roosevelt: questo geniale presidente democratico capì che non aveva senso battersi frontalmente contro la sinistra radicale, che oltre a tutto vedeva nelle proprie fila gli uomini di cultura più capaci e brillanti, e quindi decise di farsene un alleato, arruolando nel proprio staff o comunque in vari organismi governativi proprio quegli intellettuali liberal o leftist. La sinistra USA venne così a perdere le sue migliori teste pensanti. Sul versante sindacale avvenne qualcosa di simile, con in più la variante delle potenti infiltrazioni di Cosa Nostra, tanto che “sindacato” divenne quasi sinonimo di mafia (si pensi a Fronte del porto, di Elja Kazan – che poi sarà un solerte informatore dell’FBI – o a C’era una volta in America di Sergio Leone).

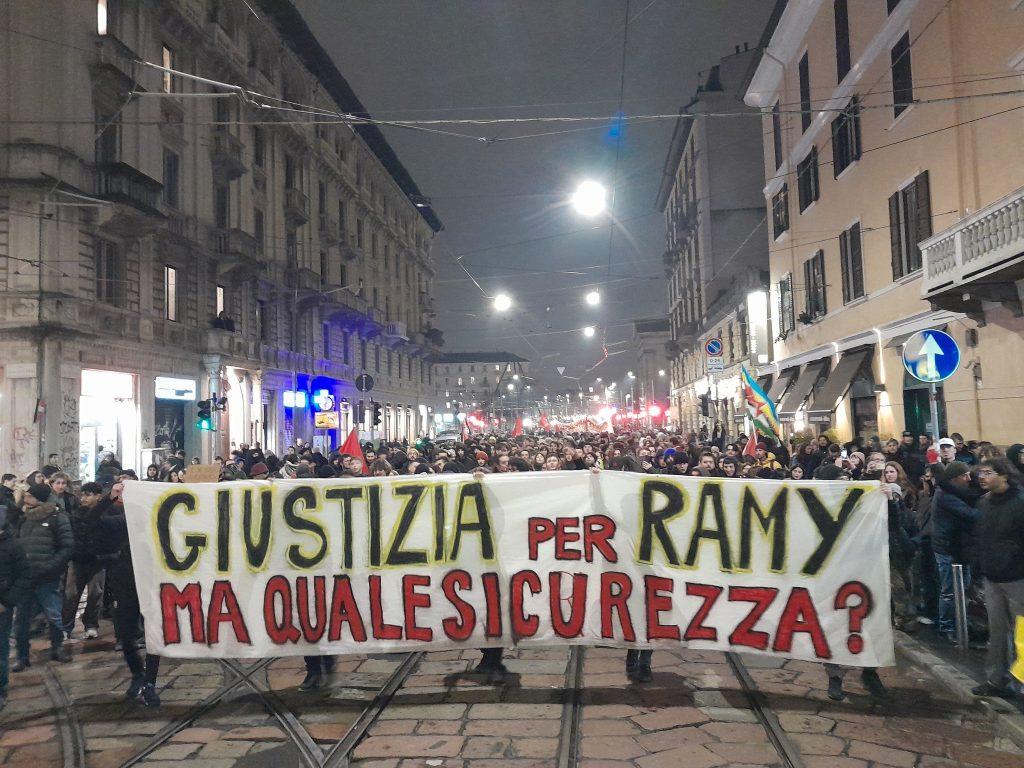

L’idea della classe operaia come soggetto rivoluzionario era dunque ormai del tutto estranea alla realtà americana, e anzi i lavoratori dipendenti si delineavano sempre più come l’ossatura conservatrice della società: e altrettanto, secondo Marcuse, stava per accadere, o in parte era già accaduto, negli altri paesi. Ma se la classe operaia era integrata nel sistema, altre figure sociali potevano assumere un ruolo di opposizione e di scardinamento dell’ordine borghese:

“Al di sotto della base popolare conservatrice vi è il sostrato dei reietti e degli stranieri, degli sfruttati e dei perseguitati di altre razze e di altri colori, dei disoccupati e degli inabili. Essi permangono al di fuori del processo democratico […] perciò la loro opposizione è rivoluzionaria anche se non lo è la loro coscienza. La loro opposizione colpisce il sistema dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema; è una forza elementare che viola le regole del gioco, e così facendo mostra che è un gioco truccato. Quando si riuniscono e scendono nelle strade, senza armi, senza protezione, per richiedere i più elementari diritti civili, essi sanno di affrontare cani, pietre, e bombe, galera, campi di concentramento, persino la morte […]. Il fatto che essi comincino a rifiutare di prendere parte al gioco può essere il fatto che segna l’inizio della fine di un periodo.” (L’uomo a una dimensione)

Nel pensiero di Marcuse è centrale l’idea, già formulata da Horkheimer e Adorno, secondo cui, nella trasformazione della natura e del mondo, l’uomo, ben lungi dall’essere libero, è sottoposto a una servitù ancora più pesante, caratterizzata dall'”alienazione” causata dal lavoro. Un concetto, com’è noto, al centro di tutta l’opera di Marx, a partire dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 fino a Il capitale: Marx con il concetto di “alienazione” voleva dire che l’operaio non possiede né gli strumenti del lavoro, che appartengono al capitalista, né tantomeno il prodotto del lavoro, che viene invece incorporato nel capitale, quel capitale che per Marx è lavoro “morto”, oggettivato, che domina l’operaio, cioè il lavoro “vivo”. Questa elaborazione viene ripresa dalla Scuola di Francoforte, e da Marcuse in particolare, con una variante sostanziale: l’alienazione, o “estraneazione”, non è più qualcosa strettamente inerente ai rapporti capitalistici di produzione, ma riguarda la società industriale e tecnologica in quanto tale: in essa l’uomo è sempre e comunque alienato.

Non a caso Marcuse contrappone al lavoro il gioco, cioè il momento in cui veramente l’uomo realizza la propria libertà: nel gioco l’uomo crea le regole, non se le ritrova impostate da altri, e non è succube della cosa, dei fattori esterni, dell’oggettività; nel gioco l’uomo è veramente padrone di sé e raggiunge una dimensione di libertà che gli è invece completamente negata nell’ambito lavorativo: un singolo lancio di palla da parte di un giocatore rappresenta un trionfo della libertà umana sull’oggettività, che è infinitamente superiore alla conquista più strepitosa del lavoro tecnico.

Qui è il cuore de L’uomo a una dimensione, che fu uno dei libri ispiratori dei movimenti del ’68: la società altamente industrializzata ha leggi ferree e l’uomo è asservito a tali leggi; questa società è un formidabile apparato di dominio appunto perché non lascia quasi mai margini alla libertà, all’iniziativa individuale: l’uomo è soltanto un semplice ingranaggio di un “sistema” enorme che lo sovrasta e che egli deve semplicemente subire. Ne consegue che la società tecnologica produce un tipo di cultura non dialettica, ma positivistica, e sostanzialmente passiva, una cultura neoilluministica (e qui si rivelano le forti assonanze con la Dialettica dell’Illuminismo di Horkheimer e Adorno) che esprime sostanzialmente il dominio dell’apparato sociale sull’uomo alienato.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.