Il progressismo preso in contropiede

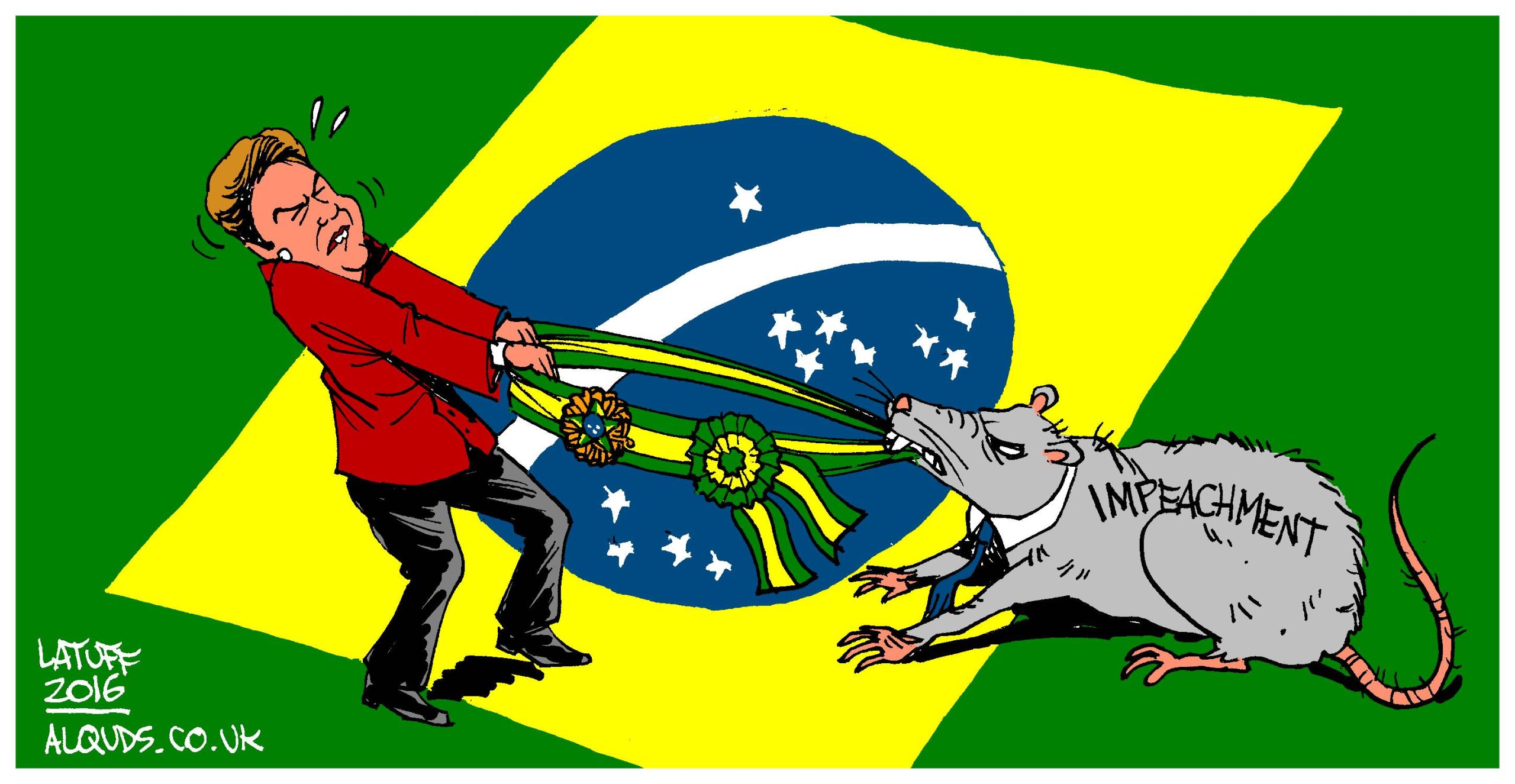

Dal 31 agosto del 2016, con l’impeachment di Dilma, il Brasile è ufficialmente governato da Michel Temer, ex vice-presidente dalla prima elezione della ex-presidente nel 2010. Temer è un vecchio dirigente del PMDB – Partido da Mobilização Democrática Brasileira, che ha origine nella “opposizione omologata” alla dittatura militare (1964-85) ed è attualmente il partito brasiliano più grande e diffuso; uno dei due pilastri, insieme al PT – Partido dos Trabalhadores, della coalizione lulista dalla metà del decennio passato.

Temer è una figura poco sensibile e senza carisma, dalla scrittura pomposa e dalla pessima oratoria, conosciuto tra le quinte della politica per la sua somiglianza ad un maggiordomo da film dell’orrore. Il nuovo presidente ha dovuto affrontare varie difficoltà, come ad esempio l’essere stato fischiato durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di agosto, inoltre non è riconosciuto da gran parte della popolazione. La sua popolarità è bassa quanto lo era quella di Dilma: con soltanto una percentuale minima di approvazione, più bassa dell’attuale tasso annuale di inflazione che ha superato il 10%. L’unica legittimità che Temer cerca di riunire è quella di porsi come il superamento del governo precedente, estremamente impopolare in tutti gli strati sociali e ritenuto responsabile dell’attuale crisi che accelera il crollo del reddito, la disoccupazione, la svalutazione della moneta e la violenza urbana, al fine di portare avanti il progetto economico dell’austerity. Paradossalmente, adottando il discorso del golpe come una rottura di civiltà tra il progresso e il regresso, le forze del PT rimosse dal potere stanno aiutando Temer nel compito di segnare nettamente un “prima” e un “dopo”, mentre in realtà non solo era un alleato bensì parte del nucleo politico e organizzativo del governo Dilma.

Nel 18 Brumaio Marx usa la figura patetica di Luigi Bonaparte come asse narrativo per elaborare un registro parodico del golpe monarchico in Francia, successivo alla restaurazione delle giornate del maledetto giugno 1848. Il testo magistrale, che ha inventato l’analisi materialista di congiuntura, nega le spiegazioni correnti secondo cui la borghesia modernizzatrice sarebbe stata vittima delle sue virtù inquadrando la narrativa del golpe in una dialettica tra progresso e regresso. Marx preferisce tracciare un punto di vista di classe collocando la rottura non nella caduta del gruppo dirigente ma nella successione di eventi esplosi con la sollevazione popolare. Mentre la borghesia sconfitta scriveva una tragedia storica e si idealizzava come eroina di questa tragedia, Marx rivela i concatenamenti che dal Partito dell’Ordine portano Luigi Bonaparte al potere.

Nel Brasile del 2016 la storia si ripete come farsa quando il gruppo di potere vinto con l’impeachment ha prodotto una narrazione mistificata degli anni che seguono la prima elezione di Lula, nel 2002, come di una lotta epica in realtà mai avvenuta né tantomeno auspicata. Pochi anni fa parlavamo di esaurimento del ciclo progressista in America Latina, poi di fine, adesso la parola corretta sarebbe crollo. Tuttavia, il crepuscolo del governo del PT al potere federale non è avvenuto attraverso una rottura drastica, giunge al tramonto dei suoi 13 anni di esistenza in modo banale: nulla a che vedere con la tradizione latino-americana dei golpe militari degli anni ’60 o ’70, o più recentemente in Venezuela (2002), in Honduras (2009) o in Paraguay (2012); nulla di più distante dalla realtà immaginare Dilma braccata da avvoltoi imperialisti come se fosse un Allende nel Palazzo della Moneda. Mai c’è stato un abbozzo di riforma agraria, urbana o tributaria; tanto meno cambiamenti strutturali contro la brutalità della polizia o nella logica dell’incarceramento di massa che colpisce decine di migliaia di persone tutti gli anni, in maggioranza neri e poveri. Per parlare di colpo di stato, affinché la vergogna non sia totale, oggi le vittime sono obbligate ad aggiungere riserve: “blando”, “giudiziario”, “parlamentare”, “postmoderno”. Forse dovremmo definirlo golpe “jabuticaba”, un frutto famoso per esistere solo in Brasile. Inoltre, è strano che un governo che per 13 anni ha diretto il paese con un amore incondizionato verso il pragmatismo del possibile, calpestando resistenze e dissidenze, ora dipinga il quadro magniloquente di una battaglia tra élite e popolo.

Tuttavia, ad onor del vero, l’impeachment è avvenuto per incompetenza. Incompetenza di Dilma nel realizzare la regolazione fiscale neoliberale capeggiata dal Chicago boy Joaquim Levy, a cui lei stessa si è rivolta nel 2015 di fronte alla tempesta perfetta provocata dall’accumulo degli errori della politica neosviluppista, dai sussidi alle imprese “campioni nazionali” per dar corso al subimperialismo brasiliano in America Latina e in Africa, e per il fallimento della “Nuova Matrice Economica” di ispirazione cinese, specialmente dopo la fine del boom delle commodities. Incompetenza di Lula nel bloccare la “Lava Jato” (autolavaggio), la mega operazione di investigazione giudiziaria del sistema di corruzione al cuore della politica brasiliana che ha rivelato uno scandalo di proporzioni inedite con miliardi di dollari sviati per finanziare partiti e campagne elettorali, alimentando generosamente le parti in gioco. Lula ha cercato di bloccare l’impeachment usando come moneta di scambio la possibilità di sabotare l’operazione con la sua forza politica. L’operazione, mossa da un fresco vento moralizzatore proveniente dalla città del sud di Curitiba è trasversale rispetto all’establishment del sistema politico, avendo già colpito i baroni dello sviluppismo, banchieri, lobbisti e politici di vari partiti, ed in particolare l’onnipotente ex-presidente della Camera Eduardo Cunha (PMDB), messo sotto accusa a settembre, il presidente del Senato Renan Calheiros (PMDB) e lo stesso Lula.

Senza ricevere in cambio gratitudine per i servizi prestati alla casta politico-imprenditoriale che domina lo Stato, Dilma e il PT sono stati debitamente “invitati” ad uscire dalle retrovie attraverso un processo di impeachment durato nove lunghi mesi di scaramucce politiche e macchinazioni giuridiche. Dilma ha perso varie votazioni qualificate con il quorum dei 2/3 dei parlamentari alla Camera e al Senato, sotto la supervisione della Corte Suprema che ha avuto 8 dei suoi 11 ministri indicati da Lula e Dilma e dopo più di un anno di proteste di massa al grido di “Fuori il PT” e “Fuori Dilma”. L’obiettivo degli esecutori dell’impeachment, guidati dal PMDB, è stato quello di tentare di salvare se stessi consegnando su un vassoio la testa di Dilma e del PT di fronte all’indignazione che attraversa tutto il tessuto sociale in seguito a manifestazioni che si sono diffuse in 600 città con milioni di persone in strada. La cosa più strana è che ad ottobre di quest’anno ci saranno le elezioni amministrative e il PT è di nuovo legato al PMDB in 1.472 città brasiliane. Risulta difficile elaborare trame cospiratorie con villani shakespeariani quando si opera nel più disincantato realismo politico.

Come Marx nel 18 Brumaio, è necessario tornare indietro di tre anni affinché si provi a ricostruire la storia dal punto di vista delle lotte e non del potere costituito. Inscrivendo il Brasile nel ciclo globale di lotte, nel giugno del 2013 una sollevazione di grandi proporzioni si è scontrata direttamente con le forze dell’ordine alla vigilia della torneo di calcio della Confederation Cup. Senza azzardare alcun paragone con il 1848, sono state proteste che hanno determinato decreti plebei come la revoca dell’aumento pianificato del prezzo delle tariffe degli autobus, il rinvio di un progetto che riduceva i poteri di indagine ai procuratori e la sconfitta dell’omofobica “cura gay” in discussione al Congresso; oltre all’occupazione di più di 30 consigli municipali, la campagna contro il razzismo istituzionale con la parola d’ordine “Dov’è Amarildo?” e la formazione del Comitato contro lo Stato di Eccezione che ha riunito più di 100 collettivi contro la violenza della polizia. Il mese di Giugno del 2013 – che a Rio de Janeiro si è esteso in un lungo arco di insorgenze fino ad ottobre – ha visto protagonisti non soltanto collettivi di autonomi, mediattivisti, writers, skater, indigeni, bohémien, lumpen e senza tetto, ma anche la dark side della “nuova classe media” nutrita dall’espansione del reddito, del consumo e del credito degli ultimi due decenni e che si è vista estremamente compromessa dalla saturazione della metropoli, dall’agonia dei servizi pubblici e dall’inizio della recessione economica. Quel che Giuseppe Cocco ed io definimmo “lulismo selvaggio”, l’emergere di un incipiente dinamica antagonista dentro e contro il modello di inclusione differenziale degli anni del PT.

La sollevazione del 2013 in Brasile è stata repressa a sinistra e a destra dello spettro politico-ideologico. A destra con l’usuale accusa di essere criminali e vandali secondo una logica punitiva (come negli anni 1970 il PCI ha fatto con gli “autonomi”). A sinistra, a ciò si è sommata l’accusa di fascismo e sempre secondo una logica punitiva. Gli indignados sono stati pacificati attraverso la consueta brutalità del potere poliziesco e giudiziario in un crescendo di upgrades punitivi fino all’apice avvenuto durante la Coppa del Mondo del 2014, conosciuta nei circuiti militanti come “Coppa delle Truppe”. Non c’è stato un colpo di Stato e le uniche truppe nelle strade viste negli ultimi anni sono state quelle che i governi hanno messo nelle favelas, nei mega-eventi e nelle grandi opere delle imprese “campioni nazionali” per garantire legge e ordine, per esercitare la violenza legittima contro i non pacificati, i “criminali”, gli indigeni, i manifestanti, per far regnare la pace…

La commedia ideologica è avvenuta quando in seguito a tutto ciò il governo Dilma ha alzato le bandiere rosse e ha adottato il discorso della svolta a sinistra. Con gli occhi chiusi di fronte al sintomo definitivo del malessere rispetto al progetto di modernizzazione del capitalismo in Brasile, il governo del PT si è reso ancora più cieco in un momento critico. Nell’ottobre del 2014, il governo ha dato forma alla campagna elettorale per la rielezione di Dilma attorno a due affermazioni: 1) che non c’era alcuna crisi, che era un’invenzione dell’opposizione, e 2) che non avrebbe fatto la regolazione fiscale che i suoi avversari elettorali avrebbero di certo fatto. Il governo Dilma ha vinto quell’elezione con un piccolo margine per poi “cambiare strategia” subito dopo. Non solo la crisi c’era, ma ha messo in agenda l’esatta regolazione economica antipopolare che attribuiva apparentemente agli avversari. Dilma ha mentito due volte e ha vinto. Di fronte alla crisi sociale, economica e politica esplosa nel 2013 il governo ha fatto esattamente il contrario rispetto a ciò che aveva promesso a sinistra.

La cosa più drammatica è stata che nell’esatto momento in cui la svolta a sinistra del governo si mostrava come una farsa, la sinistra (una parte significativa) ha deciso di realizzare essa stessa una svolta… verso il governo. In una specie di sindrome di Weimar così comune nei “momenti delicati”, cioè a ridosso delle elezioni, questa sinistra ha risposto all’appello all’unità invocato dal PT per serrare le fila, alzare il pugno e schiacciare le uova del serpente. Per tutti loro, la tempesta perfetta che si è abbattuta sul paese con particolare crudeltà contro i poveri e i combattenti della “nuova classe media”, non sarebbe altro che una cospirazione imperialista mossa dalle élite locali e globali, un misto di odio contro i poveri e un progetto imperialista di rivalsa antinazionalista. Si scaricava così il conto sulle spalle larghe del neoliberalismo. Come risultato, quando le proteste sono ritornate con forza nel 2015, stavolta senza causare disordini a causa delle nuove disposizioni securitarie (come la Legge Antiterrorismo e il Crimine di Associazione, entrambi progetti di legge proposti ed approvati da Dilma, e in regime di urgenza!), esse erano apertamente contro il PT e, peggio ancora, equiparavano – purtroppo non a torto – l’intera sinistra al PT, il quale contribuiva alla confusione attivando ancor più la narrativa eroica secondo cui era in corso un golpe.

Dato che non c’era un reale antagonismo in corso o alcuna traccia di lotta di classe, la disputa attorno all’impeachment è diventata una specie di cultural war, inondando le reti sociali e opponendo vigorosi antiPT e manifestanti-indignati-con-l’avanzare-della-destra, in un’atmosfera segnata da panico morale, linciaggi virtuali e autofagia. Mentre nel 2013 la lotta principale si era prodotta attorno a temi molto concreti e a scontri abbastanza reali, nel 2015-16 il tutto si è limitato a uno “scontro tra bandiere”, una bizzarra lite tra tifoserie organizzate e luoghi comuni fossilizzati. É stato qui, in questa cultural war, che la cupola del PT ha confezionato ad hoc il discorso del colpo di stato, una scusa redentrice poi diffusa in schemi ossessivi e narrative didattiche. Nonostante ciò, nella questione dell’impeachment, le élite politiche litigavano tra loro per il potere in nome dei poveri, ma questi ultimi si interessavano solo vagamente di quel che identificavano, a ragione, come un falso dilemma tra gestori diversi di uno stesso progetto di saccheggio e spossessamento. Consumata la fine della gestione PT, l’impeachment è stato poi vissuto come un vero e proprio trauma il cui meccanismo compensatorio è stato l’allucinazione per un età dell’oro che non è mai esistita, giacché il lulismo è stato un covo di contraddizioni sin dal principio. All’espulsione dal paradiso – di migliaia di incarichi nell’amministrazione centrale – è seguita una spirale di valutazioni catastrofiche.

Lasciando a lato le narrative prêt-a-porter che proliferano anche nella sinistra mondiale, la caduta del PT è stata un auto knock-out, il governo progressista si è dissolto per combustione interna. L’ultimo allarme era stato dato nel giugno 2013, interrogando il progresso del progressismo e mettendo in scacco il discorso ufficiale sulla “nuova classe media”, sul Brasil Maior (“Potenza”), sul Futuro finalmente raggiunto. All’estero forse l’idea di un populismo progressista a Sud si presenta con un sorriso sul volto, ma da vicino i denti ringhiano. Il progetto di modernizzazione ha ripetuto il dramma prometeico amplificando i mali che in principio aveva promesso di combattere. La rivoluzione democratico-progressista che sarebbe avvenuta negli anni di Lula e Dilma ha rielaborato nuovamente l’arcaico nel moderno, il privato nel pubblico, le violenze e il razzismo nelle nuove libertà e nei nuovi mercati, attualizzando il biopotere in ciò che di più postmoderno si presenti: il capitalismo cognitivo brasiliano (l’immagine e il “global branding”).

La fine del ciclo progressista è stata anche la fine di un insieme di aspettative che depositava nell’espansione modernizzatrice del capitalismo la speranza di far avanzare le masse, presumibilmente pre-politiche e pre-storiche, portandole al mondo della politica. Se c’è una cosa positiva in questa frustrazione, è quella di aver distrutto l’attesa del “mitico giorno che verrà” che avrebbe condotto il Brasile nel Primo Mondo, stavolta sotto lo scudo protettivo dei BRICS: un’alternativa di civiltà dal gusto vetero-marxista per una (inesistente) “nuova guerra fredda”.

Arrivando ai pronostici, tuttavia, lo schema di Marx nel 18 Brumaio smette di essere applicabile. Marx vedeva nella crisi un’opportunità cruciale in cui le contraddizioni esistenti precipitavano verso soluzioni violente, socialmente distruttive ma pur sempre soluzioni. Era necessario dunque drammatizzare le forze nell’analisi della congiuntura per stabilire le tendenze e identificare i soggetti implicati nei futuri possibili di cui la società era gravida. La crisi allora si mostrava fondamentale per i comunisti, perché determinava un punto decisivo nel quale dover agire affinché si desse un altro senso al cambiamento. Ad ogni modo, bisogna riconoscere che oggi all’orizzonte non c’è in alcun luogo, dal Brasile alla Turchia, da Piazza Tahrir alla Cina, in Spagna o in Grecia, un frammento di soggetto storico che sia portatore di questa novità per aprirci il cammino, per illuminarci l’azione virtuosa. E nel frattempo, dal lato del Capitale, non sembra sorgere alcuna regolazione delle dinamiche incontrollate del regime di accumulazione, nessuna sostituzione della fiacca regolazione post-fordista, il che ci mette nuovamente ai bordi di una guerra generalizzata, dell’entropia produttiva e dell’emergenza climatica.

Potremmo pensare come il filosofo Paulo Arantes, il quale, nel libro O novo tempo do mundo (São Paulo, 2015), osserva che quando il futuro si avvicina a un collasso programmato e il passato è un mucchio di disgrazie, ciò di cui abbiamo bisogno è di una “sinistra senza futuro”. A differenza dei progressisti che ancora sognano di ritardare il corso della crisi attraverso un’altra proposta di regolazione sociale, forse come gli indigeni che sono da sempre ingovernabili, la sinistra deve abbracciare il “no future” perché l’orizzonte è di aspettative brutalmente decrescenti. E dev’essere antipolitica, senza un barlume di progetto di potere, perché la politica al giorno d’oggi non articola più le speranze in progetti positivi di trasformazione ma si limita all’infernale gestione poliziesca e biopolitica della crisi del capitalismo. Come abbiamo visto amaramente con la sottomissione di Syriza in Grecia o con lo sciuparsi di Podemos in Spagna, la politica ha smesso di essere una dimensione essenziale di incanalamento delle aspettative. Forse ci sarebbe spazio per andare oltre, e sottolineare che nella formula “sinistra senza futuro” magari potremmo anche non definire “sinistra” questa forza notturna che non opera in termini di progresso e regresso. In Brasile la sinistra sta diventando un mezzo subalterno che si limita ad ossequiare le proprie bandiere, intorpidita dal discorso del golpe diffuso dal mandarinato accademico del PT. Cosicché “l’uscita a sinistra” – che annuncia ai fedeli – sembra più una soluzione miracolosa ispirata al Barone di Munchausen, il quale pretendeva di uscire fuori dal pantano in cui si era cacciato tirandosi su per i capelli. Neanche Lula sarà capace di questa prodezza.

Rio de Janeiro, 25 settembre 2016

_______________________________________

*Bruno Cava è ricercatore e partecipa alla rete di conricerca Universidade Nômade (uninomade.net). É autore di A multidão foi ao deserto (Rio de Janeiro, 2013), rieditato in Argentina: La multitud se fué al desierto (Buenos Aires: 2016)

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.