Estrattivismo agrario in America Latina

All’interno della recente e copiosa letteratura sull’estrattivismo e il neoestrattivismo in America Latina, sono state inserite alcune espressioni del capitalismo agrario contemporaneo, tra le quali spiccano i sistemi produttivi della soia, della palma da olio e della canna da zucchero, rientranti nella categoria dell’agroestrattivismo (agrarian extractivism).

di Ben McKay, Alberto Alonso-Fradejas, Arturo Ezquerro-Cañete, da ECOR Network

Tuttavia, i contributi bibliografici dedicati alla riflessione sui referenti empirici, i contorni teorici e gli approcci analitici inquadrabili in questa categoria sono, in un certo senso, meno numerosi (McKay, 2017; Ye et al., 2020). Ciò si spiega perché le ricerche sui mutamenti economici e politici delle ruralità agrarie in America Latina, nella transizione tra XX e XXI secolo, sono state inquadrate in altri corpus di letteratura che hanno riempito di contenuto e capacità replicativa nozioni come: accumulazione per espropriazione, accaparramento di terre (land grabbing), colture flessibili (flex crops), agrobusiness, tra le varie. In questo senso, la raccolta curata da McKay, Alonso-Fradejas ed Ezquerro-Cañete mostra come i contributi della letteratura sull’estrattivismo chiamino in causa ricercatori e ricercatrici sui recenti lavori in diversi contesti rurali latinoamericani e li porti a riflettere e ad appropriarsi in vari modi della categoria agroestrattivismo.

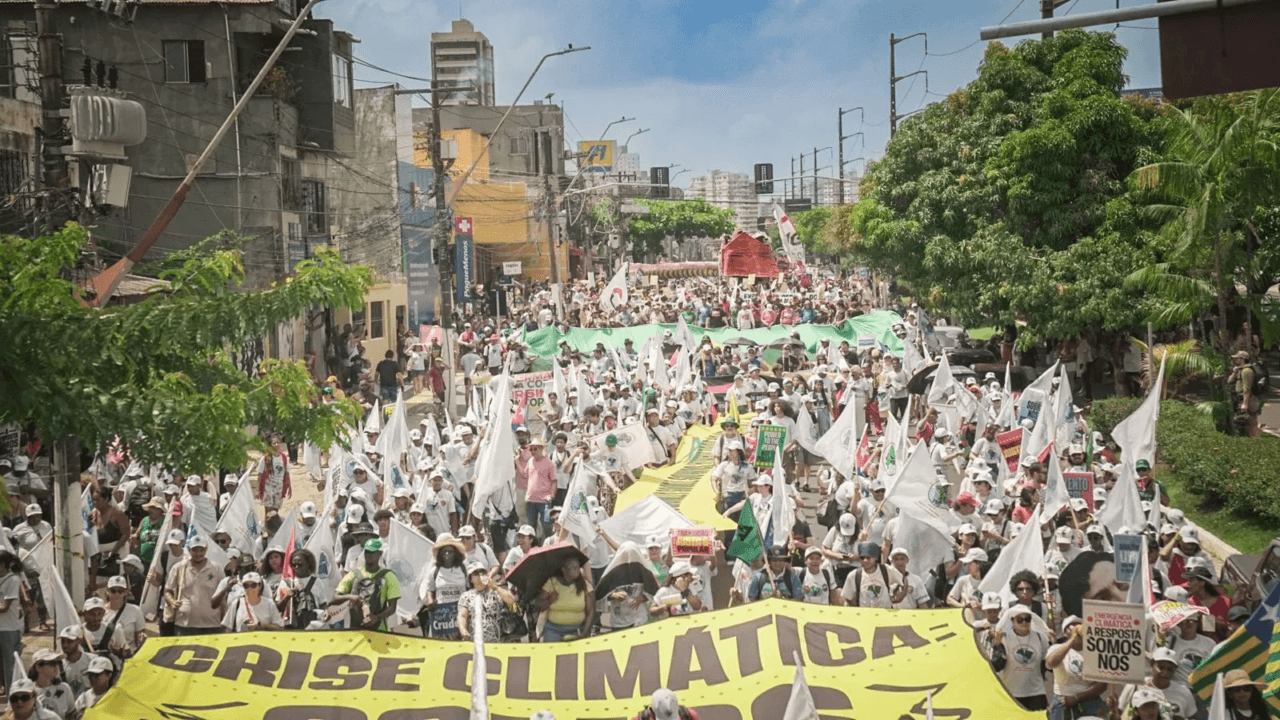

A livello generale, il maggior consenso espresso da questa raccolta di saggi risiede nel riconoscimento che due delle caratteristiche estrattive dei sistemi produttivi considerati sono: il degrado ambientale e l’emarginazione delle popolazioni locali. Di conseguenza, è chiaramente apprezzabile la tendenza a riflettere sugli effetti ambientali e sociali dell’agroestrattivismo, che unisce principalmente gli apporti degli studi agrari e quelli dell’ecologia politica alle quali si riferiscono originariamente le ricerche.

D’altra parte, la raccolta in questione rende evidente come ciascun autore o autrice utilizzi il concetto in modo particolare, in certi casi approfondendo la riflessione su aspetti che ne definiscono o meno il contenuto e i contorni, mentre, in altri casi, vengono introdotti elementi che – si sostiene – hanno abilitato o rafforzato la natura estrattiva delle filiere agroindustriali. Quest’altra tendenza del lavoro collettivo indica la difficoltà vissuta nel considerare l’evidenza empirica e le particolarità dei case studies alla luce di un concetto che per alcuni può essere considerato ristretto, rispetto alla complessità di quanto osservato, mentre per altri non risulta sufficientemente preciso per descrivere alcune specificità riscontrate.

Uno scenario del genere potrebbe portarci a dubitare della categoria stessa. Tuttavia, comprendere le sfide che rappresenta è una possibilità che si apre quando si esamina ciò che hanno causato categorie simili nei precedenti periodi di studi rurali in tutta l’America Latina. Un modo per farlo consiste, ad esempio, nel riprendere la raccolta “Sistemas de plantaciones en el Nuevo Mundo” (Unión Panamericana, 1960), estratta dall’omonimo seminario tenutosi a San Juan, Porto Rico nel 1957; così come il libro “Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina” (Florescano et al., 1975) che si riferisce al secondo simposio che la Commissione di Storia Economica della CLACSO tenne a Roma nel 1972. Queste due opere collettive e quella qui recensita danno conto del tipo di elaborazioni che sorgono quando la produzione di conoscenza si confronta con categorie largamente diffuse all’epoca. Nel caso del seminario di San Juan, la categoria centrale è stata la piantagione, mentre la categoria ‘hacienda’ ha ricevuto la maggiore attenzione dai relatori del simposio di Roma.

Il seminario riunì sociologi, antropologi, storici ed ecologisti, che avevano analizzato diverse tipologie di piantagioni presenti in Nord, Centro America e Caraibi, partendo non solo dalla dimensione tecnica e produttiva, ma evidenziando anche l’importanza di altre dimensioni nello studio di questo tipo di ‘sistemi sociali’ o ‘tipologie socio-culturali’. Le riflessioni lì sostenute, continuano ad essere, in vari modi, illuminanti. Ad esempio, spicca la tendenza degli autori a interrogarsi sulle circostanze o le condizioni in cui un sistema di piantagioni emerge, si mantiene e cresce. A partire da questo punto, alcuni hanno cercato di riflettere sulle particolarità ecologiche degli ambienti caraibici o in generale sul tipo di condizioni ambientali che hanno favorito lo sviluppo delle piantagioni. Per altri, questa domanda è servita a riflettere sull’insieme di aspetti e relazioni che fanno delle piantagioni un sistema a sé stante, dove le condizioni ecologiche, geografiche e del mercato mondiale entrarono in interazione con specifiche relazioni sociali e lavorative, tra queste la normalizzazione e la legittimazione delle differenze razziali costituivano una delle sue peculiarità. Sebbene la pubblicazione renda conto dello sforzo di coniugare traiettorie e risultati della ricerca in una parte del continente, lungi dal chiudere il discorso, ha avuto il merito di generare ulteriori interrogativi.

La raccolta di saggi coordinata da Florescano lo conferma nel senso che, per diversi storici ispanoamericani, gli sforzi per definire le caratteristiche dei sistemi di piantagione non necessariamente permettevano di esporre la complessità associata alla categoria hacienda, ad esempio nei contesti andini o, in ogni caso, meno prossimi alla zona Caraibica. In questo caso, tra i partecipanti al simposio c’era consenso riguardo “l’unità essenziale del complesso piantagione-hacienda–estancia” (Mörner, p. 17); tuttavia, la riflessione collettiva mirava a riconoscere i limiti e la portata della conoscenza storica prodotta sulle cosiddette haciendas in diverse latitudini e diverse epoche del periodo coloniale, nel XIX secolo e all’inizio del XX.

Questo proposito ha permesso di rafforzare interrogativi circa i presupposti che ancora persistevano intorno al periodo storico della sua comparsa in tutto il continente, il suo rapporto socioeconomico e sociopolitico con l’encomienda, o la marcata contrapposizione tra autosufficienza e orientamento mercantile come due possibilità esplicative della sua nascita e permanenza. Oltre ai loro contributi, questo lavoro collettivo si è distinto e continua a distinguersi per aver gettato le basi per ulteriori ricerche. Alcune sono state intraprese di recente e risultano notevoli nell’approfondimento delle relazioni politiche, economiche, culturali e razziali nelle regioni segnate dall’ascesa e dalla fine delle haciendas (Yie, 2015; González-Izás, 2014; Toledo, 2019), utilizzando nell’analisi una prospettiva di antropologia e sociologia storica che approfondisce le nostre conoscenze, ma allarga anche gli interrogativi sullo spessore temporale delle attuali configurazioni rurali in America Latina.

Se si tiene conto di quanto sopra, è possibile parlare della raccolta intitolata “Agrarian extractivism in Latin America” considerando le discussioni che gli autori e le autrici sostengono quando partecipano alla riflessione collettiva, ma anche esplorando alcune delle questioni che rimangono aperte per ulteriori e nuove ricerche.

La discussione centrale punta sugli aspetti da considerare al fine di definire in che misura e in quali circostanze si possa parlare di agroestrattivismo. In essa è evidente la necessità di riprendere e precisare le definizioni offerte da Gudynas (2009) e Svampa (2013), quali principali analisti della categoria dell’estrattivismo e primi a considerare l’espansione dell’agricoltura industriale come una delle sue espressioni. In questa linea di analisi, da un lato, c’è interesse a riflettere sul rapporto tra l’agricoltura industriale e i governi cosiddetti ‘progressisti’ (McKay, & Colque; Poth; Sauer, & Olivera; Landívar). Anche se, d’altra parte, diventa più o meno esplicita la necessità di mostrare in che senso l’attuale espansione dell’agricoltura da piantagione corrisponda a un momento diverso della storia di alcuni paesi del continente (Alonso-Fradejas; León; Ojeda). In un certo senso, non specificato dai curatori, questa sfumatura allude ai contrasti con cui il capitalismo agrario del XXI secolo si è espanso in paesi come la Bolivia, l’Ecuador, l’Argentina, che hanno optato per l’agricoltura industriale come via di crescita economica, o in paesi come Guatemala, Costa Rica e Colombia dove le economie delle piantagioni, da tempo presenti nelle storie nazionali, si stanno espandendo e diversificando. Questo dettaglio, che sembra scontato, costituisce uno degli aspetti che rendono difficile una completa convergenza sull’uso della categoria dell’agroestrattivismo da parte degli autori e autrici.

Nonostante ciò, è notevole lo sforzo collettivo nell’esaminare i rispettivi casi di studio alla luce di almeno quattro parametri riconosciuti come distintivi dell’agroestrattivismo (Mckay, 2017): 1. Estrazione di grandi volumi di materiali esportati, poco o minimamente lavorati; 2. Concentrazione [monopolistica] e disarticolazione [scollegamento] della catena di valore dal resto dei processi economici; 3. Grande intensità del degrado ambientale, e 4. Deterioramento delle opportunità e delle condizioni di lavoro nell’area o settore produttivo.

Per quanto riguarda il primo punto, è chiaro che, per la maggior parte degli autori, i sistemi di produzione di palma da olio in Guatemala (Alonso-Fradejas) e Colombia (Ojeda), canna da zucchero in Guatemala (Alonso-Fradejas) ed Ecuador (Landívar), soia in Bolivia (Mckay, & Colque), Argentina (Poth) e Brasile (Sauer, & Oliveira), ananas in Costa Rica (León), agave in Messico (Tetreault, McCulligh, & Lucio) e piantagioni di eucalipto in Uruguay (Kröger, & Ehrnström- Fuentes), si caratterizzano per l’ottenimento di materie prime vincolate alle dinamiche transnazionali di accumulazione di capitale. Tuttavia, l’evidenza empirica presentata in ciascun caso consente di comprendere che differenze di grado si osservano a vari livelli tra i sistemi produttivi: in termini di modalità di appropriazione della terra e dell’acqua (eucalipto in Uruguay vs. soia in Bolivia vs. ananas in Costarica); in relazione al grado di lavorazione locale o regionale della materia prima ottenuta (palma da olio in Guatemala vs. agave in Messico), oppure, in quanto al tema di vincolo della materia prima con processi transnazionali (soia in Bolivia vs. canna da zucchero in Ecuador).

Per quanto riguarda il secondo punto, i casi di studio mostrano che alcune catene di valore tendono chiaramente ad essere concentrate in larga misura su società transnazionali che stabiliscono gradi di controllo territoriale molto alti o alti (piantagioni forestali in Uruguay e soia in Bolivia e Argentina); mentre altre filiere configurano sia nodi di concentrazione che reti di attori con diverse potenzialità economiche (palma in Guatemala e Colombia, ananas in Costa Rica), poiché si arriva persino a incorporare o a dare spazio all’articolazione di piccoli produttori (canna da zucchero in Ecuador e agave in Messico).

Per quanto riguarda il terzo aspetto, coloro che partecipano alla pubblicazione concordano sul degrado ambientale causato dalle agroindustrie, riferendosi a problemi quali deforestazione e perdita di depositi di carbonio (soia, palma, canna da zucchero, agave, piantagioni forestali), contaminazione agrochimica del suolo e acqua (palma, soia, ananas, agave), acidificazione, salinizzazione ed erosione del suolo (soia, agave, piantagioni forestali), sfruttamento eccessivo e scarsità d’acqua (soia, palma, canna da zucchero, piantagioni forestali), diffusione di parassiti (ananas), intensificazione della variabilità climatica (soia), tra gli altri. Tuttavia, osservando l’opera nel suo complesso, non sono chiare le differenze di impatto ambientale tra i sistemi produttivi affrontati, né si ha un’idea di tali impatti rispetto a quelli causati da altre attività presenti anche nelle situazioni osservate (allevamento, miniere).

Infine, per quanto riguarda il quarto aspetto, gli autori concordano nel ritenere che i sistemi produttivi analizzati tendano alla precarietà del lavoro umano e alla formazione di popolazioni in eccesso (surplus populations) all’accumulazione di capitale. Tuttavia, se si considera il materiale empirico presentato, si può affermare che anche a questo livello le differenze tra i casi sono graduali, al punto che alcune colture dipendono ancora fortemente da manodopera a basso costo cooptata più o meno nelle zone di produzione (palma, canna da zucchero, ananas), mentre altri hanno notevolmente limitato l’impiego di manodopera (piantagioni forestali, soia).

Questa revisione trasversale del contenuto del capitolo solleva indubbiamente diverse domande. Alcune sono esplicitate da autori e autrici, altre sono rimaste fuori dalla pubblicazione. Una da evidenziare qui indica, come sottolineano Kröger e Ehrnström-Fuentes, i parametri utilizzati per confrontare i sistemi produttivi analizzati alla luce della nozione di agro-estrattivismo. Per questi autori, sebbene alcuni aspetti sopra citati aiutano a precisare i contenuti della categoria e ad affinare la lente con cui si esaminano le ruralità contemporanee, non sono necessariamente così precisi da considerare l’agroestrattivismo in chiave comparativa. In sostanza, gli autori mettono in discussione l’opportunità di considerare l’espansione dei sistemi produttivi, contesti socio-economici e forme di articolazione capitalista così diversi come quelli corrispondenti alla palma da olio in Guatemala e alle piantagioni per la produzione di cellulosa in Uruguay. L’inquietudine manifestata, non è espressa a scapito della categoria in questione, ma indica piuttosto la necessità di analisi metodologiche più rigorose che ci aiutino ad approfondire la nostra conoscenza su “diverse forme di estrattivismo, attraverso diversi settori” (Kröger, & Ehrnström- Fuentes, nella raccolta, p. 192).

In un altro senso, quando si considerano i parametri portati a delimitare la categoria dell’agroestrattivismo, si può riflettere su due aspetti che non trovano puntuale riscontro nella pubblicazione. Da un lato la questione delle scale e, dall’altro, quella della storicità dei rapporti capitalistici nei contesti studiati.

Parte delle variazioni tra i sistemi produttivi considerati hanno a che fare con la scala alla quale vengono applicate, ma anche con la scala dei territori dove sono ancorati determinati sistemi produttivi. Oltre ai parametri supportati per definire l’agroestrattivismo, è un dato di fatto che la considerazione delle scale può affinare le nostre analisi in vari modi. Ad esempio, per studiare le differenze che osserviamo tra le economie di piantagione in America centrale e agricoltura aziendale in parte del Sud America. Proprio punti di partenza come questi hanno permesso a Mintz (1966) di riflettere e analizzare i Caraibi come un’area socioculturale in cui le piantagioni di canna da zucchero occupavano un posto fondamentale, fin dall’epoca coloniale. In un senso simile a quello proposto da questo antropologo, potremmo attualmente riflettere sulle condizioni che favoriscono l’agroestrattivismo su diverse scale.

Indubbiamente, ciò include prestare attenzione alla dimensione dei processi tecnici e tecnologici delle colture e delle catene di valore, come fanno Kröger e Ehrnström-Fuentes nel caso delle piantagioni e delle cartiere in Uruguay, o come fa Poth quando affronta il campo della conoscenza scientifica che sostiene l’agroindustria della soia in Argentina. Allo stesso modo, l’aspetto scalare è essenziale per comprendere la dimensione e la forza delle ideologie e dei modelli di sviluppo dominanti, qualcosa su cui si concentrano McKay e Colque quando analizzano l’espansione della soia in Bolivia, oppure quando León analizza l’espansione delle piantagioni di ananas in Costa Rica alla luce del discorso dello “sviluppo sostenibile ‘alla costaricense'”. Ma è anche interessante suggerire qui una prospettiva scalare che consenta una comprensione più profonda delle strutture delle relazioni sociali culturalmente modellate nelle scale locali e regionali, in modo simile a quanto proposto da Wolf e Mintz (1957), quando hanno proposto il loro progetto analitico per studiare comparativamente haciendas e piantagioni nel continente. La loro prospettiva, tuttora attuale, scommetteva sulla considerazione della dimensione sociologica e antropologica in questi processi, in quanto ampliava la comprensione delle forme di internalizzazione del capitalismo agrario tra società orientate alla formazione e riproduzione di piantagioni e haciendas.

Tuttavia, sebbene gli autori che contribuiscono alla compilazione qui recensita prendano in considerazione periodi come quelli definiti dall’arrivo degli autodenominati governi progressisti in Sud America (dal 2000 ad oggi) o dall’implementazione delle politiche neoliberiste nel continente (dal 1980 al presente), è evidente che i parametri utilizzati per distinguere l’agroestrattivismo non contemplano esplicitamente una prospettiva storica. Ciò rivela una lacuna su come spiegare le continuità tra il momento attuale e il passato, sia recente che lontano.

In generale, i capitoli del libro sostengono che l’espansione agroindustriale sta avvenendo con intensità e velocità senza precedenti, sia a livello di estrazione di elementi biofisici (maggiore metabolismo sociale) sia di operazioni che espandono l’accumulazione di capitale (transnazionalizzazione e finanziarizzazione). E, in questo senso, i contributi evidenziano i costi di tale esacerbazione, poiché analizzano l’esaurimento (depletion) e persino la violenza (Ojeda; Landívar) a cui sono sottoposte le popolazioni vulnerabili (donne, giovani, indigeni, bambini) che vedono minate anche le loro possibilità di riproduzione sociale; oppure, descrivono gli scenari ambientali e socialmente tossici prodotti dall’agro-estrattivismo (León; Alonso-Fradejas) a causa del degrado delle condizioni ambientali e della vita delle popolazioni in eccesso.

Ma anche quando tali effetti sono indiscutibili, chi contribuisce alla raccolta di saggi tende a lasciare nell’ombra l’analisi della transizione a questo regime di sfruttamento, sia per quanto riguarda le esperienze soggettive sia per i processi strutturali.

Un’eccezione si osserva nel lavoro di Alonso-Fradejas che individua, ad esempio, continuità tra la fase più recente di espansione delle piantagioni di palma da olio e di canna da zucchero in Guatemala (dal 2006 ad oggi), con gli anni definiti come il periodo liberale (1871-1943). Ciò gli consente di affermare che, in una certa misura, persiste attualmente il sistema di ‘peonaje’ e di indebitamento caratteristico delle piantagioni di caffè; tuttavia, l’evidenza empirica presentata non permette di sapere se le impostazioni socio-culturali che attualmente rendono possibili le pratiche di engagement siano simili a quelli del periodo egemonico delle compagnie tedesche. In questo senso, restano sfuocati i rapporti culturalmente plasmati tra chi oggi consegna la propria forza lavoro, chi la coopta e chi interviene nell’amministrazione delle imprese agroindustriali.

In particolare Ojeda e Landívar, adottando una prospettiva di ecologia politica femminista, offrono maggiori evidenze empiriche sulle forme di sfruttamento/estrazione del lavoro umano e della base biofisica, a partire dall’espansione delle piantagioni di palma (Colombia) e di canna da zucchero (Ecuador). Entrambe, nei rispettivi casi, mettono in luce l’esperienza delle donne e delle sfere domestiche, come soggetti e ambiti invisibilizzati che, a loro volta, sovvenzionano e rendono possibile il carattere estrattivo di questi sistemi produttivi.

Tuttavia, si sa invece poco sulle relazioni socio-culturali, dirette o indirette, che si configurano con questi sistemi produttivi e molto meno di quelle che le precedono.

Ciò causa importanti pregiudizi nell’analisi, poiché si sostiene l’idea che è l’espansione delle piantagioni di palma o di canna da zucchero a limitare fondamentalmente i modi di vita dei contadini, il lavoro di riproduzione sociale e l’accesso alle risorse naturali di base per vivere. Quando la storia delle relazioni capitalistiche intrattenute dalle famiglie contadine indigene o meticce risulta lunga (Cano, 2021a), e include forme di autodisciplinamento e di autosfruttamento nel lavoro agricolo e domestico; oppure, quando l’accesso, l’uso e il controllo delle risorse di base è mediato anche da relazioni di potere intercomunitario e intracomunitario che precedono l’istallazione di piantagioni agroindustriali. In questo senso, la lettura della transizione al capitalismo agrario contemporaneo non approfondisce necessariamente lo studio delle forme culturali attraverso le quali è possibile l’articolazione diretta o indiretta di gruppi marginali, nonostante questi riconoscano come sfavorevoli i termini di incorporazione (Cano, 2021b).

Indubbiamente, la raccolta che ci viene offerta da editori, autori e autrici interpellati dalla categoria e dalla letteratura sull’estrattivismo e agroestrattivismo costituisce un importante contributo interdisciplinare che si distingue nella combinazione di contributi degli studi rurali e dell’ecologia politica. Allo stesso modo, costituisce un’opera che apre orizzonti di fronte alle diverse espressioni del capitalismo agrario del XXI secolo, sia attraverso l’implementazione di prospettive femministe, l’analisi dell’incorporazione dei discorsi sulla sostenibilità nell’ambito agro-imprenditoriale, sia nell’approccio del campo scientifico, dove si legittima, ma si mette anche in discussione, la razionalità dell’agricoltura industriale. Allo stesso tempo, come alcune notevoli raccolte di saggi nelle fasi precedenti degli studi rurali latinoamericani, l’opera in questione, lungi dal chiudere la discussione, ha il merito di sollevare ulteriori questioni.

(Ingreet Juliet Cano Castellanos – Colegio de México)

* Ingreet Juliet Cano Castellanos ha un dottorato in Scienze Sociali presso il CIESAS e in Antropologia presso l’Università di Paris Ouest Nanterre La Défense. La sua ricerca si colloca nei campi dell’antropologia politica, dell’ecologia politica e degli studi socio-ambientali. Si è specializzata nello studio delle politiche di conservazione della biodiversità, nello studio dei processi agro-estrattivi e dei conflitti socio-territoriali in Messico.

** Traduzione di Giorgio Tinelli per Ecor.Network

Riferimenti bibliografici

- Cano, Ingreet (2021a). Ensambles agrarios en una frontera contrastante: Pal- ma de aceite, estado y propiedad entre la Lacandona y el Petén. Revista Historia Agraria de América Latina, 2, 148-173.

- Cano, Ingreet (2021b). Frontera, neoliberalización y marginalización en el sureste de la Lacandona, Trace, 80, 21-48.

- Florescano, Enrique (coord.). (1975). Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina. México: Siglo XXI.

- González-Izás, Matilde (2014). Modernización capitalista, racismo y violen- cia. Guatemala (1750-1930). México: El Colegio de México

- Gudynas, Eduardo (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Extractivismo, Política y Sociedad, 187-225.

- McKay, Ben (2017). Agrarian extractivism in Bolivia. World Development, 97, 199-211.

- Mintz, Sidney (1966). The Caribbean as a SocioCultural Area. Journal of World History, 9(4), 912-937.

- Unión Panamericana (1960). Sistemas de plantaciones en el Nuevo Mundo. Estudios y resúmenes de discusiones celebradas en el seminario de San Juan, Puerto Rico. Washington, D.C.: Unión Panamericana.

- Svampa, Maristella (2013). Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad, 244(4), 30-46.

- Toledo, Sonia (2019). Espacios sociales en una región agraria del norte de Chiapas (siglos XIX-XXI). México: CIMSUR, UNAM.

- Ye, Jingzhong, Van der Ploeg Jan, Schneider Sergio, & Shanin Teodor (2020). The incursions of extractivism: moving from dispersed places to global capitalism. The Journal of Peasant Studies, 47(1), 155-83.

- Yie, Maite (2015). Del patrón-Estado al Estado patrón. La agencia cam- pesina en las narrativas de la Reforma Agraria en Nariño. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia.

- Wolf, Eric, & Mintz, Sidney (1957). Haciendas and Plantations in Middle America and the Antilles. Social and Economic Studies, 6(3), 380-412.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.