Contro il capitalismo del disastro

“La decrescita nella sfera materiale dell’economia è un dato. Il declino di energie e materiali, o la diminuzione delle raccolte che vengono colpite dal cambiamento climatico o i problemi dell’acqua sono fatti. Né il modello alimentare attuale, né quello dei trasporti, né quello energetico, né il consumo potranno essere sostenuti in un contesto di contrazione materiale. Subire contrazione materiale nell’ordine economico e politico attuale, senza trasformare i rapporti che esistono al suo interno, vuol dire mettere la politica nella zattera della Medusa, dove le uniche possibilità sono uccidere o morire.”

Il presente testo è la traduzione di una “lettera” pubblicata in castigliano sul sito Ctxt (Contexto y Acción). L’autrice è Yayo Herrero, antropologa, ingnegnere tecnico ed educatrice sociale, molto attiva nelle lotte ecofemministe.

Cara comunità di Contexto,

Da mesi leggiamo e ascoltiamo nei media di tutti gli orientamenti che dall’autunno si scatenerà una profonda crisi umanitaria. Viene annunciato che, come al solito, colpirà maggiormente i Paesi e i settori della popolazione impoveriti, e che porzioni crescenti della popolazione, che non sono o non percepiscono sé stesse in pericolo, andranno ad ingrossare le percentuali di impoverimento.

Le notizie descrivono in dettaglio la confluenza di una serie di fattori che stanno generando una tempesta perfetta. Gli effetti della crisi del coronavirus, della crisi energetica e della mancanza di fertilizzanti causata dall’aggressione della Russia all’Ucraina, e della diminuzione del rendimento dei raccolti dovuta al cambiamento climatico, sono alcuni tra quelli su cui si stanno focalizzando di più.

Al tempo stesso il succedersi di ondate di caldo, gli incendi impossibili da spegnere, la minaccia del deficit idrico, il fatto che ci mettano due settimane a darti appuntamento col pediatra o l’aumento generalizzato dei prezzi degli alimenti e delle materie prime, si sommano e provocano una percezione generalizzata di inquietudine, tristezza e rabbia davanti al crollo di certezze passate, di ciò che chiamavamo normalità.

Tutto ciò esisteva già, ma adesso molti più media descrivono un presente ed un futuro distopici. È una novità. Fino ad ora, le crisi materiali interconnesse venivano camuffate e il futuro, tecnologico e moderno, appariva come un orizzonte rincuorante e desiderabile. Ora, a seconda del colore politico del mezzo in questione, si cercano dei capri espiatori per incanalare la rabbia e la paura, oppure viene offerta una serie di soluzioni individuali che possono riassumersi nello stringere personalmente la cinghia, cavarsela da soli o fregarsene e godersela, mentre avanza la dinamica di accumulazione, accaparramento, sfruttamento ed erosione dei diritti. È il capitalismo del disastro.

Quello che mi preoccupa di più è ciò succede negli ambiti progressisti, nelle sinistre e in molti movimenti sociali. Ci troviamo di fronte all’avanzata di una crisi umanitaria conosciuta, prevista da tempo, che provoca commenti del tipo “vedrai che casino” o “ne vedremo delle belle”, ma davanti alla quale non c’è nessuna capacità di risposta. Mi preoccupa la sensazione di impotenza – e perfino di pigrizia – politica a tutti i livelli. L’esempio più triste della perdita di senso storico e politico è ciò che succede nei luoghi – e sono troppi, purtroppo – in cui le sinistre hanno accettato l’inesorabile arrivo di un governo di destra o di estrema destra, dedicando la maggior parte del loro tempo a farsi a pezzi a vicenda piuttosto che agire per evitarlo.

Credo che i movimenti sociali e le sinistre istituzionali debbano prendersi le loro responsabilità e agire coerentemente con le diagnosi che hanno fatto. Si tratta di vedere se è possibile tentare di essere all’altezza del momento storico che ci tocca vivere.

Mi fa rabbia che alcune delle nostre menti più brillanti, con più o meno stile, dedichino così tanto tempo e parte del loro indubbio talento accusandosi a vicenda di essere massimalisti o intolleranti, di essere riformisti o morbidi, oppure pontificando dalla stratosfera dei social per spiegare che cosa il popolo sia in grado o meno di capire. Detesto gli sterili dibattiti tra i cosiddetti collassisti [di collassismo, termine ancora poco utilizzato nella bibliografia in italiano, ndt] e i cosiddetti newgreendealisti. Mi stufano le ostentazioni parecchio celoduriste, gli eccessi nei thread di Twitter e negli articoli, e le accuse reciproche di superiorità intellettuale o di ignoranza.

Tutti i contendenti riconoscono e condividono che l’organizzazione sociale presente si stia sgretolando e che questo sgretolamento non sia un bottone che si preme e tutto salta in aria, ma una degradazione progressiva materiale, politica e sociale che erode in modo disuguale le condizioni di vita della gente e favorisce la crescita della disuguaglianza e l’emergenza della xenofobia, la misoginia e la violenza.

Condividono anche la necessità di trasformazioni veloci che conducano alla riduzione dell’estrattivismo e delle emissioni, all’adattamento alla “nuova normalità” del cambiamento climatico e del declino di energie e materiali, in modo che possa essere garantita la copertura delle necessità delle persone, mentre al contempo si lasci spazio al resto del mondo vivente e vengano favoriti il restauro e la rigenerazione del funzionamento degli ecosistemi. Sono tante le cose condivise, secondo me. Le più grandi differenze si trovano sui ritmi e sulle strategie sociali, politiche e/o elettorali per riuscirci. Ebbene, non serve mettersi d’accordo su tutto. È possibile e doveroso tentare trasformazioni in tutti gli ambiti. Che ognuno spinga verso dove crede che sia più utile.

Secondo la mia opinione, è doveroso fare in modo che le istituzioni rinnovate smettano quanto meno di ostacolare, e sperabilmente aprano la strada ad altre politiche e ad altri discorsi sociali. È vero che i cambiamenti istituzionali sembrano sempre pochi, ma quei pochi hanno un’importante ripercussione sulle vite delle persone. Mantenere una sanità ed un’istruzione pubblica, puntare su una cura degna della vita delle persone anziane, garantire diritti e approvvigionamenti di base per tutte, proteggere il territorio…

Insomma, fornire una risposta minima ai bisogni e renderla intoccabile per tutti e per tutte nel breve e medio termine necessita della politica pubblica e ovviamente non tutti i governi sono uguali. Chiunque si studi, ad esempio, la politica pubblica di Barcellona, troverà evidenti ed enormi differenze con quella di Madrid. Non sarà tutto ciò a cui aspiriamo, ma non essere in grado di trovare e riconoscere la differenza è un esercizio irrazionale e pericoloso.

Dall’altra parte, è più che ovvio che raggiungere le istituzioni non garantisce di avere potere. E se non hai il sostegno dei grandi media, le grandi fortune o il potere finanziario ed economico; se poi incontri l’azione coordinata di gruppi che dalle fogne mentono, complottano e cospirano, l’unico modo di arrivarci e restarci senza dover cedere è avere un sostegno sociale organizzato e solido, che sia disposto ad esigere – ad esigerti – dibattiti, accordi e una vera resa dei conti.

I movimenti sociali hanno, da parte loro, anche il dovere di organizzare la resistenza, di fare pressione, di disobbedire, di aprire la strada, di contendersi l’egemonia culturale, di mettere in campo alternative, costruire laboratori di esperienze e intessere nuclei comunitari.

È assurdo e poco elegante tacciare i movimenti sociali come inutili o massimalisti. Il movimento ecologista che conosco io è stato in grado di agire in ogni momento con un grande pragmatismo utopico. Sono stati elaborati studi e inchieste importantissimi. Abbiamo lottato per miglioramenti nelle leggi, articolo dopo articolo; abbiamo obiettato con rigore contro centinaia di progetti, lavori approssimativi e disastri, e sono stati raggiunti accordi con governi di ogni tendenza senza perdere di vista né smettere di cercare un’alternativa che cambiasse alla radice le basi dei rapporti con la natura e tra le persone.

Non ho dubbi che coloro che parlano di un movimento ecologista inflessibile e dogmatico abbiano trovato delle persone così, ma talvolta vengono fatte affermazioni grossolane, poco degne della finezza e della capacità di chi le esprime. Non è ovviamente la mia esperienza e mi piacerebbe molto che si diffondesse verso altri movimenti, o verso i partiti la capacità che io ho vissuto di dibattere, di ascoltare, di cambiare il proprio punto di vista, di creare leadership condivise, di provare a risolvere in modo creativo i conflitti interni, e di rispettare e apprezzare i e le compagne.

Credo, come dice Bruno Latour, che la razionalità ecologista – la quale riconosce le dipendenze materiali e umane e i loro limiti – sia la più necessaria oggi. Sono poco prona agli ottimismi naif preelettorali e mi stufa sempre di più l’aggettivo entusiasmante come spilla appuntata al petto di colui o colei che vuole entusiasmare. L’entusiasmo, l’impegno e la forza non nascono sicuramente da un report pieno di dati, ma neppure da una lista elettorale senza una forte connessione con un movimento dal basso. In questo momento di incertezza e down generalizzato, credo convenga chiamare le cose con il loro nome e non evitare i grandi conflitti, che vengono comunque percepiti da molta gente.

Nominare e dissezionare i problemi non è catastrofista. Esiste una tendenza che confonde i dati con la catastrofe. La catastrofe non sono i dati, anche quando sono pessimi. Ciò che è catastrofista è perdere la pulsione ed il desiderio intenso di essere vivi, di restare in vita. Ed è terribile, sul piano politico, non diffondere quella pulsione alla vita di tutti e tutte.

Sarebbe catastrofista pensare che non ci sia niente da fare davanti ai dati, che noi essere umani siamo un virus, che la storia sia già scritta e segnata da un determinismo energetico, climatico o di qualsiasi altro tipo, che il divenire materiale e politico segua una traiettoria inesorabile o inevitabile. La storia non è scritta e potremmo fare in modo che succedano molte cose che evitino o mitighino le previsioni più negative.

L’economia domestica, le pensioni, o il pagare un’assicurazione funeraria, dimostrano che le persone sono in grado di prevedere e rinunciare ad alcuni dei loro beni nel breve termine per rendere meno incerto il futuro. È catastrofista pensare che noi esseri umani siamo incapaci di sviluppare una razionalità della precauzione e della cautela.

Ma, secondo la mia opinione, è anche tremendamente catastrofista dichiarare in modo assoluto che ciò che sarebbe necessario per affrontare lo sgretolamento dei sistemi socioeconomici fossilisti ai tempi del cambiamento climatico, sia infattibile dal punto di vista politico. Si tratta di un altro tipo di determinismo, che viene segnato dalla mancanza di fiducia su quello che le persone possono comprendere e costruire in comune.

Se il necessario viene percepito come politicamente impraticabile in tempi di potenziali catastrofi, allora, a cosa serve la politica? Affermare che ciò di cui abbiamo bisogno è irrealizzabile è quello che veramente mi fa paura e mi scoraggia. Se non è fattibile ciò che è necessario, come potremo sostenere le vite? Che vite sono quelle che avranno la priorità? Quali sono quelle che verranno abbandonate? Chi – come si chiedeva Javier Padilla nel suo libro – lasceremo morire? L’estrema destra ha le idee chiare a riguardo, e perciò il suo discorso piega la ragione umanitaria. Nella sua logica, considerando che non c’è spazio per tutti, ci sono persone che bisogna abbandonare. Per farlo comodamente, tolgono loro la condizione di umanità e le dichiarano una minaccia.

Noi che pensiamo, come dice Judith Butler, che ogni vita persa merita di essere pianta, che tutte le vite valgono, non possiamo rinunciare a ciò che è necessario. E per questo credo che l’idea del possibile non può essere un orizzonte politico. È un pericolo che il sollievo e il riposo derivati dal focalizzarsi su quello che in modo indeterminato e ambiguo dichiariamo possibile, renda assumibile non ottenere ciò che è necessario. Altra cosa è che si debbano costruire le condizioni di sostenibilità, ma se separiamo l’obbiettivo della politica dal perseguimento del necessario, credo che la politica rischi di disorientarsi.

La decrescita nella sfera materiale dell’economia è un dato. Il declino di energie e materiali, la diminuzione delle raccolte che vengono colpite dal cambiamento climatico e i problemi dell’acqua sono fatti. Né il modello alimentare attuale, né quello dei trasporti, né quello energetico, né il consumo potranno essere sostenuti in un contesto di contrazione materiale. Subire contrazione materiale nell’ordine economico e politico attuale, senza trasformare i rapporti che esistono al suo interno, vuol dire mettere la politica nella zattera della Medusa, dove le uniche possibilità sono uccidere o morire.

Noi che non vogliamo né uccidere né morire dobbiamo impegnarci perché il quadro di rapporti e la tavola del gioco politico siano altri. A me ne viene solo in mente uno basato sul principio di sufficienza – come diritto e come obbligo –, sul principio di distribuzione dei beni e dei doveri, e su quello della sostenibilità della vita, di tutte le vite, come principio organizzatore della politica.

È ovvio che sia necessario iniziare forzando l’asticella del possibile, in modo di avvicinarla sempre di più a quella del necessario. Possiamo imparare da altri. La scommessa, ad esempio, di Gustavo Petro y Francia Márquez per un vivir sabroso, consapevole dei problemi territoriali, della brutale violenza, dell’estrattivismo, del cambiamento climatico, rappresenta uno sforzo per cambiare il palcoscenico, per uscire dalla zattera della Medusa e costruirne altre in cui ci sia spazio per tutte.

O quella del Cile. Arrivai in Cile col mio compagno il 26 ottobre 2019. Qualche giorno prima, gli organizzatori dei talk a cui stavo per partecipare mi avvertirono che era possibile che non ci fosse grande accoglienza né presenza. “Qua non si muove niente”, dicevano. La dottrina dello shock applicata in Cile era diventata il paradigma del successo neoliberista in America Latina. Mi raccontavano che molti anni di individualismo spinto, di inesistenza del comune e del pubblico, e di educazione neoliberista, avevano fatto in modo che non ci fosse nessuna possibilità di smuovere nulla. C’erano soltanto alcuni movimenti di protesta settoriali: i pensionati, il movimento contro i pedaggi nelle strade, la gioventù, le persone colpite da problemi di salute mentale, la difesa delle fonti d’acqua, i femminismi…

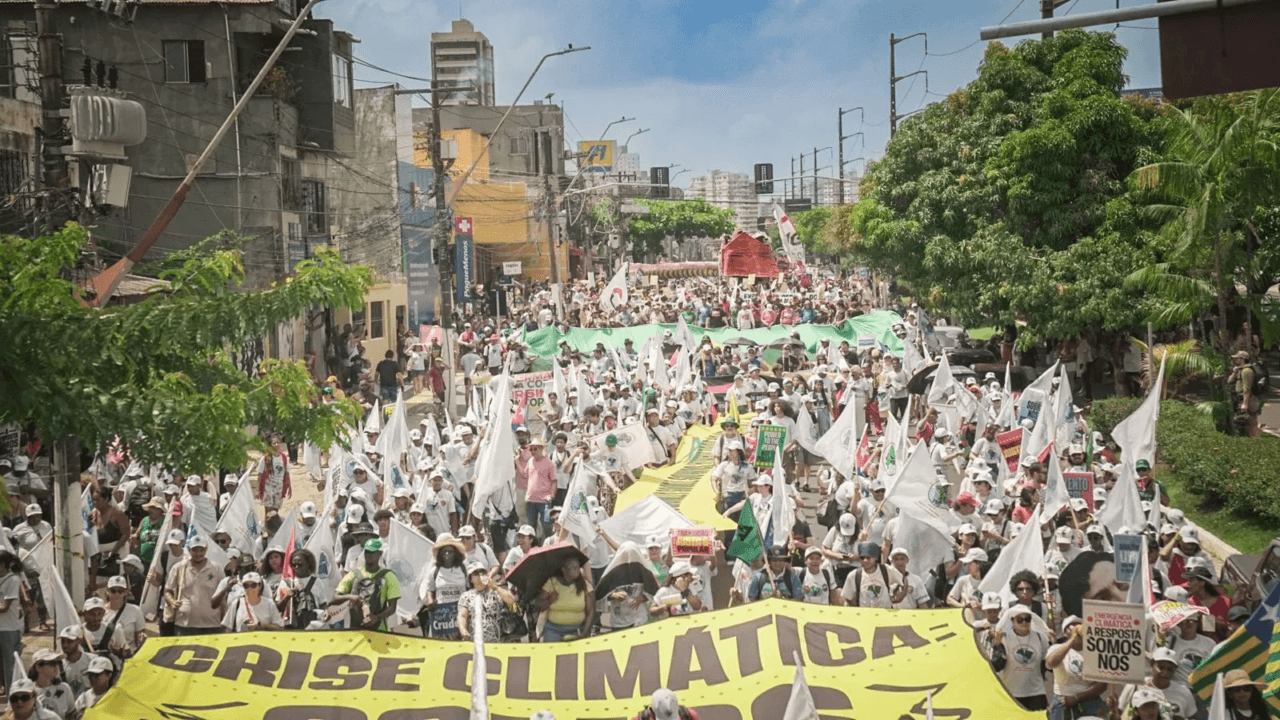

Il 19 ottobre ci fu l’esplosione sociale che nessuno aveva previsto. Gli editoriali dei giornali si chiedevano come fosse possibile non averla vista arrivare. I settori progressisti del governo avevano paura che in una società svertebrata, il disordine diventasse una sorte di stato fallito controllato da mafie e cartel di diverso tipo. Ma questo non successe. Le persone si organizzarono in assemblee e cabildos di città o di quartiere e cominciarono a parlarsi.

Guardando il quaderno che ho scritto durante quel viaggio, ritrovo quello che mi disse una donna di Buin, vicino a Santiago di Cile, quando parlava della repressione dopo lo scoppio della rivolta: “Stanno decostruendo a mazzate quello che ci avevano insegnato fosse la qualità della vita”. Nacque un movimento inatteso verso l’incontro, la cooperazione, la lotta e la ricostruzione. Era emersa la convinzione che prendersi cura gli uni degli altri è indispensabile e che è impossibile garantire una vecchiaia o una gioventù dignitosa se non la si costruisce collettivamente.

Ciò che i settori progressisti del governo consideravano possibile nel Cile era così lontano da ciò che era necessario, che la gente si rimboccò le maniche per costruire una nuova cornice per far sì che vivere dignitosamente diventasse una possibilità.

Quell’esplosione comunitaria non venne fuori dal nulla, si condensò intorno a piccoli coaguli di incontro e di organizzazione precedenti. La lotta per le pensioni dignitose, la ribellione contro i pedaggi a pagamento, la resistenza nelle zone di sacrificio, le violenze maschiliste, il colonialismo… Se non fossero esistiti quei piccoli tumori dentro la normalità, sarebbe stato difficile articolare un movimento che in due mesi osasse progettare un nuovo orizzonte di desiderio.

A settembre verrà votata la nuova costituzione, la prima che contiene riflessioni su come si possa organizzare la vita in comune in un contesto di translimitazione e cambiamento climatico [il referendum ha avuto luogo lo scorso 4 settembre, con una partecipazione del 85%, ha vinto il no con un 62% ma il governo ha dichiarato che il processo costituente non è finito, ndt]. Spero venga approvata, ma in ogni caso la strada politica è stata imboccata, ed è ormai un dato di fatto che in poco tempo le persone sono in grado di capire, organizzarsi e cambiare la cornice politica in cui desiderano di vivere.

Quando arriveranno i momenti convulsi nelle nostre società – e arriveranno –, speriamo di poter contare su tanti nuclei di comunità e di mutuo appoggio, in modo che sia più semplice la nascita di movimenti di cooperazione e ricostruzione, piuttosto che dinamiche di tutti contro tutti.

È da molto tempo che ho deciso di non perdere tempo nei litigi con coloro che non sono molto distanti da me. Mi interessano i dibattiti teorici soltanto se fanno sviluppare dei legami e se si lasciano permeare da quello che succede nei territori e nei corpi. Li considero assurdi e controproducenti quando il loro risultato è quello di stabilire delle categorie stagne che creano soltanto differenziazione e trinceramento. Restare permanentemente nell’astrazione è il privilegio di coloro che non hanno l’obbligo di occuparsi delle cose concrete.

Con tutto rispetto, oso suggerire autocontrollo, umiltà e silenzio nei momenti in cui saremmo capaci di esprimere unicamente rabbia o disprezzo per la posizione dell’altro, anche se esse sono rivestite dalla consueta patina di razionalità o se crediamo di sapere come vanno fatte le cose. Consiglierei che di tanto in tanto leggessimo tutti di fila i nostri tweet degli ultimi mesi e ripensassimo se c’è coerenza tra le priorità che definiamo e con chi ce la prendiamo.

Non dimentichiamo che, al momento, le cose non vanno molto bene per nessuno e che le lezioni che impartiamo da tutte le parti non sono avvallate da una pratica di successo o vincenti in termini generali. Non cadiamo nell’errore di pensare che abbiamo vinto quando perdiamo meno degli altri.

C’è così tanto, così tanto da fare che senza dubbio possiamo fare almeno una parte della strada insieme ad altri e, in caso contrario, non è grave se quelle strade sono parallele. Non c’è bisogno di essere d’accordo su tutto. Da parte mia, mai sola, ho deciso molto tempo fa di dedicarmi full time a quella ricostruzione nei movimenti in cui partecipo, nei rapporti con le persone a cui voglio bene, nella cooperativa in cui lavoro. Ho la fortuna di avere una fonte di senso vitale inesauribile. Mi sento forte e provo allegria. Me ne prendo cura, perché credo che non possiamo permetterci di perderlo.

Uno degli spazi da cui cerco di creare una cornice in cui non ci sia bisogno di scegliere tra uccidere o morire, da cui fare in modo che il possibile e il necessario si avvicinino, è quello della Rivista Contexto. E ringrazio di poter essere qui.

Un abbraccio forte.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.

collassoCRISI CLIMATICACRISI ENERGETICAdecrescitaECOLOGIA POLITICA