Manovra 2026: La “responsabile” Meloni, atto terzo.

Il 17 ottobre, il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio. Il testo “bollinato” sarà discusso alle camere tra novembre e dicembre, con un “tesoretto” per gli emendamenti della risibile cifra di 100 milioni, in attesa del via libera prima di Natale.

Prima di dilungarci nel merito dell’allocazione dei miserrimi 18 miliardi previsti, quattro aggettivi possono sintetizzarne il contenuto. Una manovra “responsabile”, pavida, iniqua e belligerante.

“Responsabile”. La responsabilità è la linea guida del Ministro dell’economia Giorgetti sin dall’inizio del suo mandato sotto Meloni. Nonostante non se ne senta più parlare, il “ce lo chiede l’Europa” con riemersione del fiscal compact e delle regole di Maastricht è ancora il perimetro all’interno del quale si costruisce la macroeconomia del nostro paese. In senso contabile, “responsabile” vuol dire rientrare sotto il 3% di deficit sul PIL per tentare, senza successo, di ridurre il debito pubblico.

Pavida non solo in termini complessivi perché nell’ordine neoliberista italiano banche, multinazionali, piattaforme digitali, finanza, Confindustria rimangono sostanzialmente intoccabili, ma timorosa anche da “destra”. Il taglio del peso fiscale attraverso la riduzione dell’IRPEF è lontano dai “fasti” della campagna elettorale, e sulle pensioni, cavallo di battaglia decennale di tutti e tre i partiti di maggioranza, si è tornati alla riforma Fornero.

Iniqua. Il taglio Irpef non solo è piccolo (circa 3 miliardi), e bilancia solo in minima parte il crescente peso fiscale dato dall’inflazione nominale dei redditi da lavoro, ma è anche regressivo, favorendo i redditi sopra i 50.000 euro; i redditi bassi (sotto ai 28 mila euro) non ricevono nulla.

Belligerante. Aumento secco di 2.6 miliardi per le spese militari (ora a circa 1.26% del PIL). Nel triennio ’26-’28, l’aumento complessivo ammonterà a circa 12 miliardi, raggiungendo l’1.7% del PIL. Con questa progressione entro il 2030 dovremmo arrivare al fatidico 2%. Sia fatta la volontà della Nato.

Partiamo dall’Unione Europea che, sempre più simile al gabinetto di guerra di ubriachi di una commedia di Aristofane, continua a imporre il proprio ordo-liberismo economico

“Ce lo chiede l’Europa”, ancora….

Terzo anno di fila, terza manovra “responsabile”. La bussola è una sola: ridurre il debito pubblico, ridurre il rapporto deficit/PIL per tenere Bruxelles/mercati tranquilli. È la prosecuzione del vecchio mantra, contro cui la Meloni d’opposizione faceva strali: oggi si chiama “responsabilità”, “credibilità”, scegliete voi.

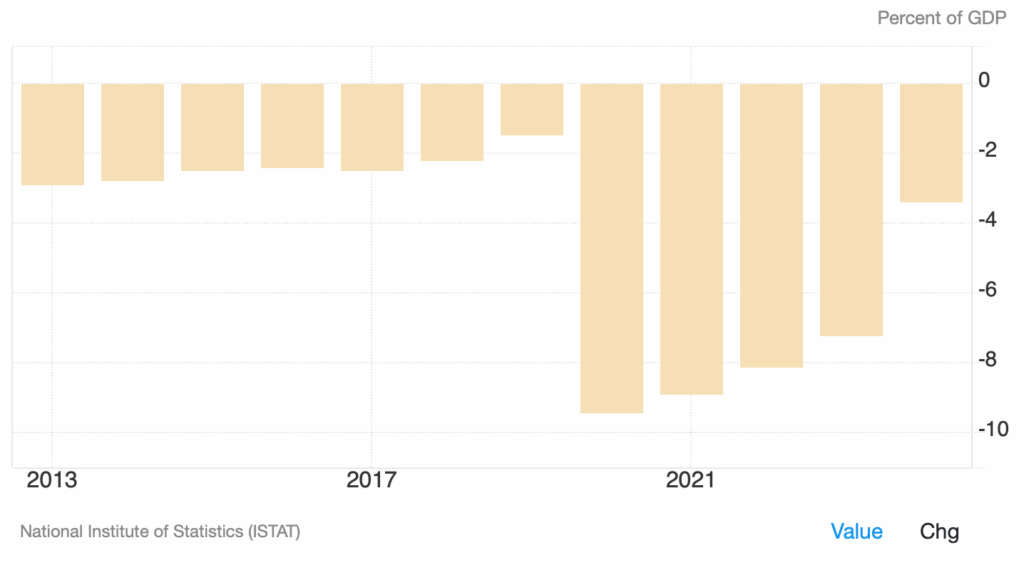

Dopo il picco di deficit della stagione pandemica, questo è tornato a ridursi notevolmente con il governo Meloni scendendo al 3,4 del 2024 (grafico sottostante) e al 3% del 2025 (dati del documento programmatico). La legge di bilancio al vaglio prevede per il 2026 un rapporto deficit/PIL al 2.8%, rientrando quindi nei parametri del fiscal compact e uscendo dalla procedura d’infrazione comminata all’Italia da parte della Commissione nel giugno del 2024 (nota 1).

Come vedremo in chiusura, fare “i compiti a casa” è fondamentale nel processo di riarmo italiano.

Rapporto deficit/PIL italiano tra il 2013 e il 2024.

Tuttavia, quello che Meloni sbandiera ai quattro venti come un percorso incredibile è basato sul prosieguo lineare di tagli alla spesa sociale e a ministeri (3,5 miliardi), fine del super bonus edilizio, riduzione dei bonus per la crisi energetica, e maquillage statistico della tornata inflattiva che stiamo vivendo. Dei tagli ci occuperemo più avanti, del super bonus ci sembra sufficiente dire che, nella sua beota e costosa iniquità, ha quantomeno mobilitato keynesianamente il settore delle costruzioni e creato qualche incentivo per la transizione energetica privata.

Spendiamo qualche parola in più gli ultimi due elementi. Come ormai tristemente noto, la ripresa post-pandemica e il disimpegno dall’acquisto di idrocarburi russi hanno spinto alle stelle il costo dell’energia in Italia. Andiamo con ordine. Tra il 2022-2023 i vari bonus bollette e i tagli delle accise sul carburante sono costati oltre 10 miliardi, erogati attraverso un aumento del deficit che sfruttava sospensione del patto di stabilità dell’UE nella stagione Covid. Queste politiche di calmieramento dei prezzi, nonostante l’ancora elevatissimo costo dell’energia in Italia, non sono state rinnovate scaricando su tutta la popolazione l’aumento netto di spesa per l’energia. Per quanto riguarda le imprese, questo aumento strutturale dei costi ha portato ad una perdita di competitività netta, soprattutto a livello internazionale. Tra il 2023 e il 2025, l’Italia ha perso oltre il 5% di produzione industriale, con conseguente moltiplicazione di crisi aziendali e licenziamenti.

Strettamente collegato a ciò, c’è il tema complessivo dell’inflazione. Tra il 2022 e il 2024 l’Italia ha registrato un incremento cumulato dei prezzi al consumo di circa il 17% (dati Istat e BCE), il più alto tra le grandi economie dell’Eurozona dopo la Grecia. Nello stesso periodo, i salari nominali sono cresciuti in media di appena l’8%, con una perdita reale di potere d’acquisto tra le più gravi tra i paesi industrializzati secondo l’OCSE (Real Wages Outlook 2024).

Inoltre, questo vero e proprio shock inflattivo non ha solo comportato il taglio netto del potere d’acquisto, con conseguente peggioramento complessivo delle nostre condizioni materiali di vita, ma ha anche permesso al governo attuale di fare cassa. Come spiegato da Alessandro Volpi in questo articolo che abbiamo ripreso, il “miracolo dei conti pubblici” Meloniano è in larga parte un’illusione contabile prodotta dal cosiddetto “drenaggio fiscale” (fiscal drag). L’aumento dell’inflazione negli ultimi anni ha gonfiato il valore nominale delle retribuzioni e delle pensioni, spingendo molti lavoratori in fasce di reddito più alte senza che ciò corrispondesse a un vero incremento del potere d’acquisto. In altre parole, si è pagata più Irpef pur guadagnando meno in termini reali. Questo meccanismo ha fatto crescere automaticamente il gettito fiscale, circa 50 miliardi di euro in più in due anni, secondo le stime, senza alcun aumento delle imposte formali. Di questi, meno di 17 miliardi sono stati “restituiti” ai contribuenti attraverso i tagli Irpef. Il resto è finito a coprire il disavanzo, contribuendo in modo decisivo al rientro del deficit sotto il 3%.

Un risanamento, dunque, costruito sulle spalle di lavoratrici e lavoratori di ieri e di oggi, che hanno visto erodere i loro salari/redditi reali mentre il governo celebrava la ritrovata “credibilità” finanziaria dell’Italia agli occhi delle agenzie di rating e del Fondo Monetario Internazionale.

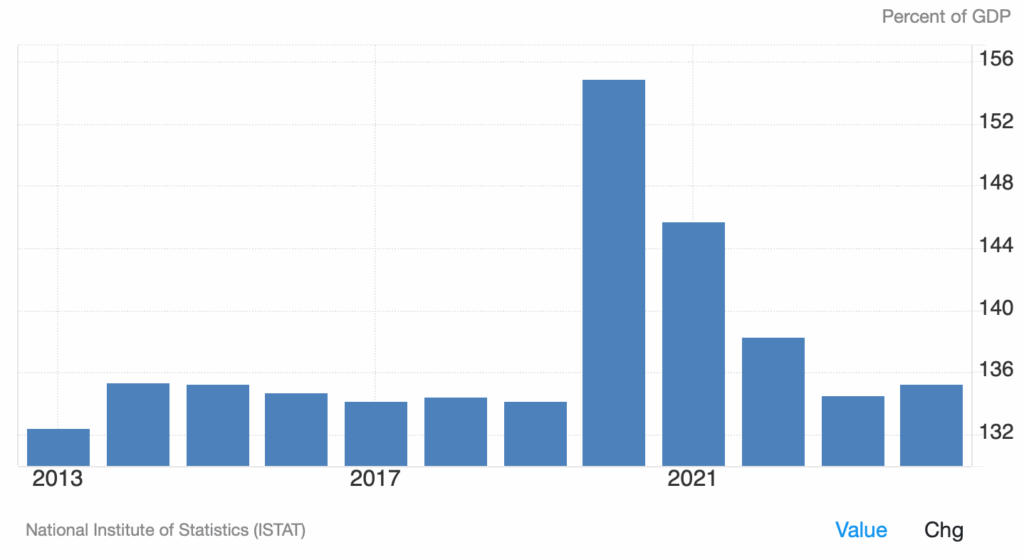

Eppure, la traiettoria del debito pubblico, che insieme all’occupazione militare americana ci rende paese a sovranità limitata, non è altrettanto rosea.

Il debito pubblico italiano è sceso dal picco del 2020 (154,9%) al 134,6% del 2023 per risalire, in virtù dell’atavica bassa crescita al 135,3% nel 2024. Nel 2025, questo si dovrebbe attestare attorno al 136,6% del PIL, per poi scendere solo marginalmente nel 2026 (135%). In sostanza, il debito continua a salire nonostante il deficit si riduca. Il motivo è duplice: da un lato la crescita economica quasi ferma, lo 0,9% nel 2024 e appena lo 0,7% previsto nel 2025, non consente al denominatore (il PIL) di espandersi; dall’altro, l’aumento vertiginoso della spesa per interessi, tornata oltre i 90 miliardi annui a causa delle politiche monetarie restrittive della BCE per contrastare l’inflazione che hanno alzato i tassi di interesse sino al 4,5%. In pratica, il governo taglia la spesa primaria per “rassicurare i mercati”, ma in questo modo deprime la domanda interna e la crescita, finendo per non ridurre affatto il peso del debito. È il paradosso del rigore: il deficit cala, ma il debito resta o cresce.

Grafico: debito pubblico/PIL 2013-2024.

Questo equilibrio precario è il motivo per cui il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente lodato la “prudenza” italiana, mentre l’agenzia Fitch ha migliorato l’outlook del nostro debito da stabile a positivo (ottobre 2025, siamo comunque BBB+). Tuttavia, la realtà dietro queste pacche sulle spalle è quella di un Paese in stagnazione permanente, con una crescita reale che non supera l’1% e che, con la fine del PNRR nel 2026 e la riduzione della popolazione, andrà incontro ad una crescita negativa già dal 2027. Ecco il risultato di 30 anni di neoliberismo e applicazione dello “stato minimo”: nessuna politica industriale, una produttività ferma da vent’anni e alienazione costante in favore della finanza USA degli asset strategici per “risanare” i conti. D’altronde, questo esecutivo parla apertamente di un paese da rilanciare attraverso l’espansione di un turismo da fondarsi su salari da fame.

Il rientro sotto il 3% di deficit, sbandierato come un successo di “credibilità internazionale”, avviene dunque in un contesto di asfissia economica, dove i vincoli europei tornano a dettare l’agenda di governo e il margine di spesa pubblica reale si erode ogni mese sotto il peso dell’inflazione e dei tassi. Un equilibrio ancora più fragile se si considera che la crescita italiana degli ultimi anni è stata gonfiata dall’iniezione di liquidità del Recovery Fund (PNRR), che si esaurirà nel 2026.

Passiamo ora al contenuto della finanziaria, procedendo per punti.

Sistema fiscale: IRPEF, tasse su Holding, cedolare secca e banche.

Nel frattempo, il quadro della fiscalità italiana resta quello iniquo di sempre: un sistema regressivo che continua a poggiare quasi interamente sul lavoro dipendente, falcidiato ulteriormente dal drenaggio fiscale legato all’inflazione descritto in precedenza.

Oggi oltre il 40 per cento delle entrate tributarie complessive proviene dal lavoro, mentre meno del 5 per cento arriva dai profitti d’impresa, nonostante questi rappresentino circa il 40 per cento del PIL. All’interno del solo gettito IRPEF, la quota a carico dei lavoratori dipendenti sfiora il 75%, contro meno del 5 per cento dei redditi da capitale e impresa (dati MEF e Istat).

Le grandi aziende, le multinazionali e le banche continuano a godere di un sistema di agevolazioni, detrazioni e differimenti che le tiene sostanzialmente intoccabili.

Il quadro dei conti pubblici è talmente drammatico che il governo Meloni è addirittura costretto a cercare risorse rivedendo parzialmente la tassazione delle holding, tassando la rendita immobiliare, piccola o grande che sia, mentre la “trattativa” con le banche per restituire una quota minima dei loro immensi profitti ha del grottesco. Andiamo con ordine.

Per quanto concerne l’IRPEF, vi è un investimento da tre miliardi per ridurre l’aliquota dal 35 al 33% per i redditi tra i 28 e i 200 mila euro. Altro che “misura di equità”, l’intervento riesce addirittura ad essere regressivo. Infatti, il beneficio reale per chi guadagna 29mila euro sarà di appena 20 euro l’anno, per chi guadagna 50mila euro, lo “sconto” sale a 440 euro l’anno, estendendo i suoi effetti fino a 200mila euro, soglia oltre la quale il beneficio viene “sterilizzato”.

Risultato: quasi la metà dei 3 miliardi va a contribuenti sopra i 50mila euro. Un taglio “pavido” e regressivo, dunque, che premia i redditi medio-alti e lascia invariata la pressione fiscale sui lavoratori a basso reddito, non occupandosi minimamente di coloro sotto la soglia dei 28 mila euro.

Nel pacchetto fiscale rientra anche una misura di pseudo-politica salariale: la tassazione agevolata al 10% sugli aumenti contrattuali, sugli straordinari e sui turni notturni o festivi, valida solo per i lavoratori del settore privato. Più che supportare il lavoro si aiuta Confindustria a pagare meno tasse per le ormai non rinviabili contrattazioni collettive sui salari industriali.

Una misura che non tocca il pubblico impiego (scuola, sanità, pubblica amministrazione) e che di nuovo non prende in considerazione i salari strutturalmente bassi. In pratica, si tratta di una flat tax parziale applicata alla componente variabile del salario, che favorisce chi già lavora di più e in modo più flessibile, senza incidere minimamente sui minimi tabellari o sul potere d’acquisto reale. Mentre Meloni accenna timidamente al fatto che “forse, ma proprio forse” in Italia esiste un problema salariale, l’unica risposta concreta del governo si riduce a qualche sconticino fiscale.

In secondo luogo, vi è un aumento contributivo per le holding, sul quale Forza Italia promette battaglia. L’articolo 18 della manovra introduce una novità sostanziale nella privilegiata tassazione dei dividendi societari. Dal 2003, grazie alla riforma Tremonti, chi incassava dividendi da partecipazioni in altre società poteva escluderne il 95% dalla base imponibile, per evitare la cosiddetta “doppia tassazione” (sic). Il governo ora mantiene l’esenzione solo per chi possiede almeno il 10% della società partecipata. Tutti gli altri (holding leggere, fondi, veicoli finanziari, asset manager) dovranno pagare l’intera tassazione, portando l’aliquota effettiva dall’1,2% al 24% circa. Il MEF stima un maggior gettito di circa 1 miliardo di euro l’anno dal 2027, con 983 milioni già nel 2026. La misura colpisce dunque il capitale finanziario minore, chi vive di micro-partecipazioni e rendite speculative, mentre lascia intatti i grandi gruppi industriali e bancari, che continuano a beneficiare di deduzioni e scudi. È una misura formalmente “progressiva”, ma strutturalmente marginale: serve più a fare cassa che a riequilibrare il sistema tributario.

In terzo luogo, l’aumento della cedolare secca che tanto scandalo sta producendo. Parliamo delle solite briciole.

Il governo ha deciso di aumentare la cedolare secca sugli affitti brevi, Airbnb, Booking e simili, dal 21% al 26% anche sul primo immobile, senza alcuna distinzione tra chi mette in affitto una stanza o un intero portafoglio di decine di case. È quindi una misura che non differenzia tra piccola integrazione al reddito e rendita seriale, colpendo allo stesso modo chi possiede una sola abitazione e chi gestisce una vera e propria attività imprenditoriale di locazioni turistiche.

Secondo la Relazione tecnica del MEF, il gettito aggiuntivo previsto è di circa 250 milioni di euro all’anno a partire dal 2025: una cifra modesta. Nelle trattative di maggioranza, Forza Italia e Lega hanno contestato l’aumento, parlando inopinatamente di una tassa sulla proprietà (magari fosse), spingendo per cancellarlo o ridurlo: si parla di una possibile mediazione al 23%. Le risorse ottenute da questa tassa dovrebbero essere destinate, a detta di Meloni&co, a finanziare una cedolare secca al 15% per gli affitti a lungo termine (oggi al 21%).

Ma i conti non tornano. Un’aliquota al 15% sugli affitti ordinari comporterebbe un minor gettito stimato tra 400 e 500 milioni di euro l’anno, a seconda delle proiezioni del mercato immobiliare. Anche nell’ipotesi più ottimistica, i 250 milioni generati dall’aumento sugli affitti brevi non basterebbero a coprire neppure la metà della riduzione proposta per i contratti lunghi.

Si tratta, inoltre, di una misura che colpisce solo l’anello “più debole” della catena, il capitale italiano, lasciando completamente intatti i veri beneficiari del sistema: le piattaforme digitali. Airbnb e Booking, entrambe con sede fiscale fuori dall’Italia continuano a drenare miliardi di euro dal turismo italiano senza versare un’imposta proporzionata ai profitti generati. La tassazione resta tutta a carico dei piccoli locatori, degli inquilini e dei turisti, mentre i colossi dell’intermediazione digitale godono di un regime di sostanziale extraterritorialità fiscale.

Il principio rimane lo stesso, più sei piccolo più sei tassato portando ad una “tassazione della rendita” fortemente regressiva. La subordinazione italiana agli Stati Uniti impone al governo di aggredire la proprietà privata domestica prevenendo il prelievo sulla sostanziosa “rendita digitale” che alimenta il surplus commerciale americano nei servizi, costruito proprio sullo squilibrio tecnologico e fiscale tra Stati Uniti ed Europa.

Una tassazione coordinata a livello europeo, che colpisca “i giganti del web” con la stessa determinazione con cui Washington impone dazi ai prodotti europei, sarebbe l’unico modo per riequilibrare il sistema e ridurre la subordinazione fiscale dell’Italia agli interessi statunitensi. Questo sarebbe lo spauracchio agitato e mai realizzato dalla Von Der Leyen.

Ci torniamo nelle conclusioni, ma il governo “anti-tasse”, stretto tra le maglie di Bruxelles e Washington, tassa eccome e crediamo ne pagherà le conseguenze.

Ultimo tassello del mosaico fiscale, il più corposo e il più ingiusto, è il capitolo banche.

L’intervento sul sistema bancario è il più corposo della manovra ma anche il più opaco. Il governo lo presenta come un’operazione di “riequilibrio” dopo gli extraprofitti del 2023, ma nella sostanza si tratta di un’anticipazione di imposte future, utile a migliorare i conti nel breve periodo senza intaccare i margini del settore.

Innanzitutto, vale la pena spiegare che non si tratta di “extraprofitti”, come amano definirli i giornali e gli stessi politici ma è il normale funzionamento del sistema bancario che lucra sin dalla sua nascita su una posizione di oligopolio nell’intermediazione finanziaria e di monopolio quasi assoluto nell’accesso al credito. Semplicemente, gli si sta permettendo di lucrare di più. Infatti, l’aumento dei tassi d’interesse deciso dalla BCE, saliti fino al 4,5% dopo la decade di quantitative easing (politiche monetarie espansive e bassi tassi di interesse), ha ampliato a dismisura il margine tra quanto le banche pagano sui depositi (quasi nulla) e quanto incassano da prestiti e mutui. Così nel 2023 i cinque principali istituti italiani: Intesa, Unicredit, Banco BPM, BPER e MPS hanno registrato utili record per circa 30 miliardi di euro, cresciuti nel 2024 nonostante la lieve riduzione dei tassi a partire dall’estate.

Di fronte a questi profitti, il governo Meloni aveva annunciato l’anno scorso una tassa del 40% sugli extraprofitti. Ma dopo le proteste di BCE, ABI e Forza Italia, la misura è stata svuotata: le banche hanno potuto evitare il pagamento accantonando riserve patrimoniali, circa 6,2 miliardi in totale. Ora, con la manovra 2026, l’esecutivo prova a “recuperare” parte di quelle somme, offrendo alle banche la possibilità di svincolare le riserve pagando un’imposta sostitutiva del 27,5% nel 2026 (che salirà al 33% dal 2027). Formalmente facoltativa, la misura è di fatto obbligatoria: dal 2028 scatterà una presunzione automatica di utilizzo delle riserve.

L’intervento si completa con altri tre provvedimenti:

– l’aumento di due punti dell’aliquota IRAP per banche e assicurazioni, con un gettito stimato di 1,1 miliardi nel 2026;

– il rinvio di due anni della possibilità di dedurre i crediti fiscali (le cosiddette DTA), che obbliga gli istituti a pagare più tasse ora per poterle recuperare solo nel 2028–29;

– la riduzione temporanea della deducibilità degli interessi passivi dal 100 al 96%, che produrrà circa mezzo miliardo l’anno a regime.

Nel complesso, la relazione tecnica stima oltre 10 miliardi di gettito tra il 2026 e il 2029, ma con una concentrazione fortissima nel primo anno: circa 4,4 miliardi solo nel 2026, per poi scendere rapidamente negli anni successivi. Non si tratta dunque di una riforma strutturale, ma di un’operazione contabile che anticipa imposte future per migliorare artificialmente il saldo di bilancio del primo esercizio. Il governo incassa oggi ciò che le banche potranno scontare domani, trasformando una rendita privata in un vantaggio pubblico temporaneo.

Pensioni: bentornata Fornero.

Dopo oltre dieci anni di campagne vare, il governo Meloni si rassegna al ritorno della Fornero. Il capitolo pensioni rappresenta infatti uno dei cardini dell’austerità strutturale italiana. L’elevata età di pensionamento, introdotta con la riforma Fornero nel 2011, è divenuta nel tempo la principale garanzia di “sostenibilità” dei conti pubblici. In altre parole: la tenuta del bilancio statale si regge sul rinvio dell’uscita dal lavoro, e dunque sul prolungamento della vita lavorativa. È il meccanismo che consente di contenere la spesa sociale e assicurare agli occhi di Bruxelles una curva stabile nel lungo periodo.

La manovra 2026 conferma questa impostazione, anzi la irrigidisce. Tutte le forme di flessibilità in uscita vengono cancellate: spariscono Quota 103 e Opzione Donna, mentre resta solo l’Ape Sociale, strumento temporaneo, fortemente selettivo e in via di esaurimento. L’aumento dell’età pensionabile legato alla speranza di vita scatterà comunque nel 2027: solo un alleggerimento formale, un mese in più invece di tre, rinvia ma non annulla la tendenza. I due mesi restanti arriveranno nel 2028, riportando il sistema pienamente nei parametri di adeguamento automatico.

Le risorse destinate al capitolo pensioni sono pressoché nulle: l’unico intervento reale riguarda le pensioni minime, ritoccate di appena 4 euro per effetto dell’inflazione.

Sul piano politico, l’esito è emblematico. Dopo anni di promesse sulla “libertà di scelta” e sulle “quote”, il governo di destra si ritrova ad amministrare la più rigida versione della riforma Fornero, quella che tutti giuravano di voler superare. Il paradosso è che proprio l’innalzamento dell’età pensionabile, presentato come misura “di responsabilità” è tra gli elementi che permette al governo di vantare un deficit sotto controllo e un rating stabile. Il prezzo lo pagano i lavoratori, chiamati a restare più a lungo nei luoghi di lavoro in un Paese che ha già uno dei tassi di occupazione anziani più alti d’Europa.

Sanità: la bugia dell’aumento di spesa e la realtà dei tagli nei reparti.

Il governo annuncia un “rafforzamento” del Servizio sanitario nazionale, ma i numeri raccontano tutt’altro se rapportati all’inflazione, ai doverosi aumenti salariali, ai costi energetici e all’aumento dei prezzi dei dispositivi medici.

Il Fondo sanitario nazionale dovrebbe crescere di circa 5 miliardi nel 2026, poi di 5,7 miliardi nel 2027 e di 6,6 miliardi nel 2028. Si tratta tuttavia di aumenti nominali, in larga parte già assorbiti dagli impegni presi con i rinnovi contrattuali del personale sanitario e dai maggiori costi fissi. Una quota di queste risorse è vincolata, e quindi non immediatamente spendibile: servirà a coprire aumenti futuri di stipendi e indennità, a partire dal triennio 2028–2030.

Gli incrementi più visibili riguardano le indennità: quella di specificità medico-veterinaria cresce di 327 milioni l’anno dal 2026, quella infermieristica di 285 milioni. Si aggiungono circa 120 milioni annui per l’aumento delle borse degli specializzandi (+5% sulla parte fissa e +50% sulla parte variabile).

Ma la voce più significativa, e meno discussa, è quella che riguarda i privati accreditati: la manovra innalza il tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dal privato di 0,5 punti percentuali nel 2025 e di un punto pieno dal 2026. Tradotto: più spazio e ricavi per la sanità privata in convenzione, con fondi pubblici.

In termini reali, l’aumento del Fondo sanitario non copre neppure il tasso d’inflazione del comparto: il costo dell’energia, dei farmaci, delle forniture e della manutenzione ospedaliera ha superato il 6% medio nel 2024 e continua a crescere. Le Regioni, che gestiscono i bilanci sanitari, hanno già definito la manovra “insufficiente e insostenibile”: secondo la Conferenza delle Regioni, per mantenere i livelli essenziali di assistenza servirebbero almeno 10 miliardi di euro in più solo per il 2026.

Di nuovo nessuno stupore, si annuncia un rafforzamento del servizio pubblico, ma le risorse reali diminuiscono. Sul territorio ciò si traduce in ulteriori tagli di personale, chiusure di reparti, allungamento delle liste d’attesa e trasferimento della domanda sanitaria verso il settore privato.

Scuola e Università: tagli e svolta autoritaria.

Il comparto istruzione continua a essere trattato come una variabile di bilancio, non come un investimento.

Nella legge di bilancio 2026 non compare alcuna misura strutturale per la scuola o per l’università: gli stanziamenti aggiuntivi, poco più di 180 milioni per il “Fondo di valorizzazione del sistema scolastico”, sono puramente simbolici, incapaci di compensare l’inflazione e la perdita di potere d’acquisto accumulata da docenti e personale ATA.

Sul piano quantitativo si registra una riduzione degli organici: dal 2025–26 verranno cancellati oltre 7.000 posti complessivi tra insegnanti e personale tecnico-amministrativo. È un taglio lineare che prosegue la logica dell’“ottimizzazione delle risorse” imposta dai vincoli di spesa europei e dai parametri della Ragioneria generale dello Stato.

La conseguenza è una scuola pubblica più povera, con meno insegnanti, classi più numerose e carichi di lavoro crescenti. A questa compressione economica si accompagna una svolta culturale: la scuola viene ridisegnata come strumento di disciplina e non di emancipazione. La retorica del “merito” diventa copertura per politiche autoritarie che reprimono il dissenso e accentuano la gerarchia interna. È il completamento del modello scuola-azienda, centrato sulla competizione e sulla valutazione, coerente con l’ideologia di governo che trasforma l’educazione in un terreno di controllo politico.

Sul fronte universitario, il quadro è forse ancora più critico.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario resta fermo a circa 7,7 miliardi di euro, in calo rispetto al 2023, quando le risorse PNRR avevano temporaneamente ampliato le dotazioni per dottorati e assegni di ricerca. Con la fine di quei fondi straordinari, nel 2025-26 si creerà un vero e proprio collo di bottiglia: migliaia di dottorandi e assegnisti si troveranno senza prospettive di rinnovo e senza risorse strutturali.

Nel frattempo, gli unici aumenti salariali previsti sono quelli per il personale di ruolo, professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato, per circa 200 milioni annui dal 2026.

Un intervento che, in assenza di nuovi finanziamenti, equivale a un taglio mascherato: i fondi vengono sottratti al FFO, riducendo ulteriormente la capacità delle università di reclutare e sostenere la ricerca di base.

A rendere il quadro ancora più inquietante contribuisce la nuova riforma dell’università e del reclutamento, in fase di definizione presso il Ministero dell’Università e della Ricerca. Il gruppo di lavoro incaricato, guidato da Ernesto Galli della Loggia, propone un modello che riporta indietro di decenni la governance accademica, reintroducendo di fatto una supervisione politica sui rettori e una presenza diretta del governo nella Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

Parallelamente, la riforma prevede una moltiplicazione delle figure contrattuali temporanee e ibride, proseguendo nella precarizzazione strutturale del sistema universitario. Ogni ateneo potrà gestire con ampia discrezionalità il reclutamento e la progressione di carriera, accentuando le disuguaglianze territoriali e aprendo nuovi spazi di arbitrio e cooptazione.

Questa combinazione di accentramento politico e flessibilizzazione contrattuale delinea un’università sempre meno autonoma e sempre più subalterna al potere esecutivo e ai flussi di finanziamento privato.

Infrastrutture e PNRR.

Tra le voci più rivelatrici della legge di bilancio c’è quella delle infrastrutture. Nel documento programmatico si registra un taglio di 328 milioni di euro ai fondi destinati alle infrastrutture pubbliche, in particolare l’ampliamento delle linee metropolitane, concentrato proprio nelle quattro grandi aree urbane: Milano, Roma, Torino e Napoli: dove in almeno 3 di 4 il trasporto pubblico è già al collasso. In un Paese in cui traffico e smog sono tra le principali emergenze sanitarie e sociali, si sceglie di ridurre gli investimenti nella mobilità.

Collegato a ciò vale la pena soffermarsi sui “magici” 5 miliardi di euro di “risparmi” derivanti dal PNRR che il governo contabilizza come voce positiva di bilancio. Questi, insieme agli introiti sulle banche (4.4 miliardi) e ai tagli ministeriali (3.5) vanno a costituire il grosso dell’intera manovra (18). In realtà, non si tratta di risparmi, ma di fondi non spesi: risorse che dovevano finanziare infrastrutture locali, reti di trasporto sostenibile e progetti di transizione energetica, e che vengono invece dirottate a copertura del deficit.

Si contabilizza come risparmio ciò che in realtà è arretratezza, incapacità amministrativa di spesa anche in presenza di fondi e rinuncia a prospettive quantomeno di mitigazione del danno ecologico.

Spesa militare: aumento fuori controllo.

Come sintetizzato all’inizio, la manovra alza la spesa militare di circa 2,6 miliardi nel 2026, portando il totale a circa l’1,26% del PIL (dal precedente 1,15%), tappa intermedia della corsa verso il fatidico 2%. Nel triennio 2026–2028 la crescita cumulata sfiorerà i 12 miliardi.

Questa accelerazione non è casuale. L’uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione per deficit eccessivo, salutata come segnale di “responsabilità” dai media, rappresenta in realtà la chiave d’accesso ai nuovi fondi europei per la difesa (SAFE). A partire dal 2026, infatti, Roma potrà attingere a circa 14,5 miliardi di euro in crediti e cofinanziamenti destinati al settore militare, formalmente per “rafforzare la capacità difensiva europea”. In pratica, si tratta di pagare le armi a debito attraverso eurobond che hanno quindi tassi di interesse più bassi rispetto al nostro debito nazionale. Rimangono tuttavia soldi pubblici presi a prestito per alimentare il riarmo nazionale ed europeo. Un debito che, come sempre, graverà sui contribuenti e sulla spesa sociale.

Il rigore contabile che abbiamo descritto sinora serve quindi anche a garantire margini di spesa per gli armamenti. È una forma di keynesismo militare che sostituisce l’investimento pubblico produttivo con quello bellico. Leonardo e Fincantieri, i due poli industriali più rilevanti, sono i principali beneficiari interni di questo processo. Gli ordini in arrivo dai programmi NATO e UE garantiscono anni di lavoro e utili record al comparto della difesa, trasformandolo nel principale vettore industriale pubblico-privato del paese.

Tuttavia, una parte consistente della spesa resta legata ad acquisti esteri. L’Italia continua a importare sistemi d’arma dagli Stati Uniti, a cominciare dagli F-35 della Lockheed Martin, dai missili a lungo raggio e dai sistemi radar e di sorveglianza integrati. Questi acquisti, che drenano miliardi di euro verso l’industria americana, contribuiscono a ridurre il deficit commerciale statunitense nei confronti dell’Europa, offrendo al contempo a Washington il vantaggio politico di una dipendenza tecnologica e logistica strutturale dei partner europei. È un keynesismo militare che, mentre alimenta il settore industriale nazionale, consolida al tempo stesso la subordinazione strategica all’alleato atlantico.

L’Italia si indebita quindi per comprare armi, sostenendo la filiera militare interna e le esportazioni americane. Un doppio dividendo per il capitale: profitti per i produttori di armamenti e plauso diplomatico dagli Stati Uniti, che vedono ridursi il loro deficit commerciale grazie agli acquisti europei.

In conclusione, Meloni e Giorgetti amministrano l’austerità imposta da Bruxelles, la subordinazione militare alla NATO e la dipendenza tecnologica-finanziaria da Washington, chiamando “responsabilità” ciò che è solo obbedienza e preservazione dell’ingiusto presente. Dopo tre leggi di bilancio, il bilancio vero è questo: salari reali in caduta, ritorno alla Fornero, spesa pubblica ridotta, privatizzazioni e riarmo. Nel frattempo, il paese reale soffoca tra inflazione, precarietà e servizi allo stremo. Ogni voce di spesa che non serva a “rassicurare i mercati” viene compressa, ogni richiesta sociale viene derisa come “irrealistica”.

Ma la rabbia che sale nelle piazze dimostra che il terreno sta cambiando. Crediamo che su pensioni e tasse il governo pagherà lo scotto alla prossima tornata elettorale, ma con quegli avversari è veramente difficile perdere. Nel frattempo, come sempre, tocca ai movimenti fare opposizione.

Ieri, mentre a Torino si contestava Tajani e si prendevano manganellate, la CGIL è tornata in piazza a Roma, e Landini ha evocato uno sciopero generale “se non saremo ascoltati”. Non hanno ancora capito che gli scioperi generali è meglio convocarli che evocarli. Lo ha capito USB, che ha già proclamato per il 28 novembre uno sciopero generale contro la manovra di guerra e l’austerità sociale.

Abbiamo un mese di tempo per farlo crescere. Il governo Meloni ha tradito tutte le promesse elettorali. È complice politico e militare del genocidio in corso a Gaza. La sua debolezza si misura nelle piazze, dove alla protesta sociale risponde solo con la polizia.

Ma la paura è la loro.

Il 28 novembre deve diventare una data di rottura, non solo contro la manovra, ma contro un intero modello economico e politico che chiama “responsabilità” la guerra e “credibilità” la miseria.

Nota 1:

Nel giugno 2024, la Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di riaprire la procedura nei confronti di sette Paesi, tra cui l’Italia, per violazione del limite del 3% nel 2023 (deficit al 7,4%), ma la decisione definitiva è stata rinviata al 2025 per permettere l’attuazione del nuovo Patto di stabilità riformato

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.