Quella persistente memoria autonoma

di Giovanni Iozzoli per Carmilla

Giacomo e Piero Despali (a cura di Mimmo Sersante), Storia dei collettivi politici veneti per il potere operaio, Gli autonomi – volume VI, Edizioni DeriveApprodi, Roma, 2020

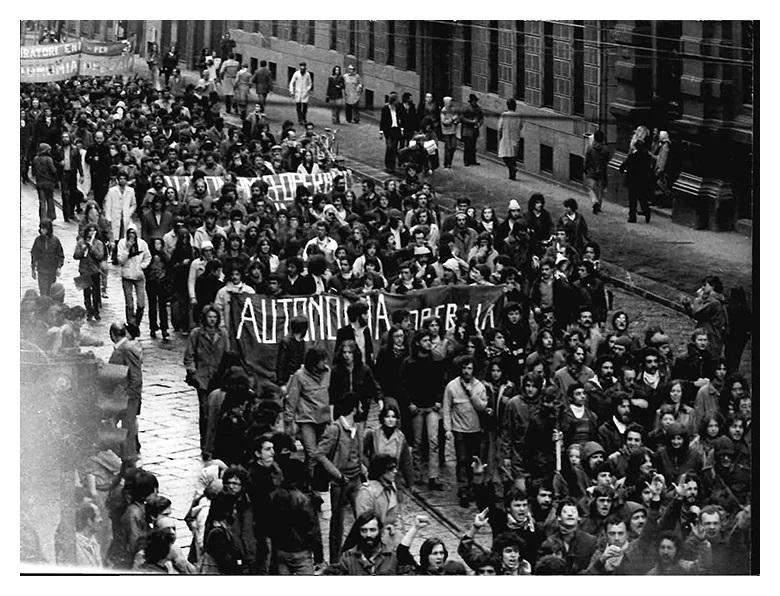

È uscito il sesto volume della serie Gli autonomi – e questa è già una notizia, visto che una collana di tale persistenza, merita qualche considerazione. Il primo volume risale al lontanissimo 2007 ed è già in gestazione il numero sette. Qual è la platea che sostiene questa continuità di interesse su un terreno che potrebbe sembrare monotematico o specialistico? Tutti over 65 che contemplano malinconicamente il loro passato pirotecnico? No, certo. Fra gli accaniti lettori di questi libri, sempre miracolosamente in equilibrio tra memorialistica e saggistica politica, esiste di sicuro una ricca eterogeneità di volti e storie, fatta anche di giovanissimi: tutta gente che si interroga sul presente e sul futuro, usando questi volumi come strumenti per aggredire i nodi del qui e ora, la battaglia politica e sociale dell’oggi, il bilancio storico del movimento antagonista come bilancio del movimento reale del conflitto in questo paese – l’autonomia “storica” come elemento di riflessione sull’”autonomia possibile”.

Giacomo e Piero Despali, sotto la guida di Mimmo Sersante, tessono il racconto appassionato e lucido di una stagione che sembra lontana anni luce, guardando il Veneto d’oggi, ridotto a suburra leghista. Ma ci raccontano (come già aveva fatto Donato Tagliapietra nel volume precedente dedicato al territorio vicentino) che anche il “loro” Veneto, quello che uscì dal turbine degli anni ’60, era il risultato di una massiccia trasformazione antropologica, maturata nell’arco di un mattino: un mondo di arretratezza arcaica, di provincialismo democristiano, che pareva immoto e immutabile, nel giro di pochi anni divenne un laboratorio di pratiche sociali rivoluzionarie, che coglievano ed esasperavano, fino a portarli al punto di rottura, gli elementi di sviluppo e modernizzazione prodotti dal boom economico e dalla scolarizzazione di massa.

Al centro della narrazione, una generazione di giovanissimi militanti, quasi tutti studenti delle scuole tecniche e professionali o lavoratori delle microfabbrichette, che si pone l’obiettivo di un insediamento reale nel corpo di classe e nel cuore di questi territori in rapida modificazione. Rompendo con il vecchio Veneto provinciale e rurale, ma anche con il quietismo piccista che spera nella lunga inerzia elettorale, per scalzare la DC. I fratelli Despali sono due giovanotti come tanti, politicizzati nelle scuole medie superiori e approdati in Potere Operaio, la sponda più radicale tra quelle disponibili. La stagione dei gruppi che sta volgendo al termine, ha comunque costituito un invaso e un dispositivo di formazione per migliaia di giovanissimi militanti. Quando Potop si scioglie, non tutti condividono questa scelta, anzi Giacomo e Piero Despali – e con loro, probabilmente la maggior parte del quadro diffuso dell’organizzazione – non ne colgono neanche bene le ragioni.

Ricordo che lo scioglimento di Potere Operaio a Rosolina l’ho vissuto in maniera negativa perché il fatto di rimanere o non rimanere in Potere Operaio, dare continuità a quell’esperienza oppure uscirne per dare forma ad altre esperienze, è stato un effettivo elemento di confusione. Per quanto mi riguarda, ero allora – parliamo del 1973 – in un gruppo di studenti, medi ed ex medi, che sul momento non aveva capito il vero motivo dello scioglimento perché la proposta di dare centralità alle assemblee autonome delle grandi fabbriche poteva solo significare che si andasse tutti a Marghera a fare lavoro esterno; e però questa cosa non c’entrava niente con la nostra esperienza territoriale. (pag. 35)

Potere Operaio si scioglie, ma la sua intelaiatura organizzativa a Padova è ancora in piedi. Nella confusione dei riferimenti nazionali e delle varie ipotesi, il “che fare”, per i giovanissimi quadri veneti, è la riconduzione dell’iniziativa politica al territorio: non un rinculo, ma una specie di intuizione strategica, che solo nel tempo troverà le parole – e l’armamentario teorico – per essere razionalizzata. I Collettivi per il potere operaio rappresentano, anche nella sigla, questa fase di superamento: si mantiene testardamente il riferimento al “potere operaio”, ma è ormai tramontata la prospettiva che basti andare a traino delle grandi fabbriche e dell’operaio massa; la ristrutturazione sociale è velocissima, cambia i territori, l’organizzazione del lavoro, gli insediamenti produttivi, la scuola; più che affidarsi alla funzione salvifica del mondo operaio, si devono ripercorrere i nessi che stanno legando tutte queste trasformazioni, leggerne gli attori sociali, coglierne le potenzialità conflittuali o ricompositive. Per fare questo c’è bisogno di una generazione di quadri – e di una organizzazione – adatta a questa fase di intensa movimentazione.

Ci ritroviamo con quanti avevano condiviso a Padova l’esperienza di Potere Operaio; l’attivo registra in verità la sua fine. Alcuni di noi, sempre più consapevoli del limite della proposta di Potere Operaio nazionale, proprio riferendosi a questa pratica politica di radicamento territoriale, decidono di razionalizzare l’intervento strutturandoci in collettivi politici fissati da specifici ambiti di lavoro. […] Il primo a formarsi è il Collettivo Padova Nord […] L’aggancio ci è offerto dall’intervento sul caro trasporti dell’anno prima del Comitato Interistituto; partendo dall’autoriduzione dell’aumento del prezzo dei biglietti e dell’abbonamento, dall’organizzazione degli scioperi e dal blocco delle corriere, avevamo costruito i Comitati di linea dei pendolari, una forma di organizzazione di fatto permanente che ci sarebbe tornata utile l’anno dopo (pag. 44)

Vertenzialità e territorio. Questa la ricetta. E poi adeguata strumentazione organizzativa: i Collettivi come struttura generale, e poi i Gruppi Sociali, i Coordinamenti operai, gli organismi studenteschi, tutto dentro il medesimo tessuto connettivo, animati da strumenti di comunicazione collettivi – vedi Radio Sherwood e più tardi il settimanale «Autonomia» – in un crescendo di legittimazione sociale che farà tremare partiti e istituzioni.

Tutta la tematica dell’operaio sociale, si dispiegherà prima nella prassi, e poi, dopo, troverà una sua sistematizzazione teorica: «Noi vi scorgemmo il nostro punto di luce nel giovane proletario, studente di un istituto professionale o tecnico, frequentatore dell’oratorio parrocchiale, prossimo a varcare le soglie di una fabbrichetta oppure, se femmina, di un laboratorio» (pag. 48)

Dopo di che abbiamo voltato pagina privilegiando fin da subito la figura dell’operaio sociale. Aggiungerei naturalmente perché anche noi ne facevamo parte per età, percorsi scolastici, forme di vita e tutto questo a prescindere dai paesi e dalle famiglie di provenienza. In più sentivamo di farne parte. Si, c’era questo comune sentire che era difficile da spiegare, forse perché non c’era nulla da spiegare; era così e basta. E’ il motivo per cui non siamo entrati in maniera significativa nelle roccaforti dell’operaio massa, nella fabbriche di tre-quattrocento operai dove era il partito a fare il bello e il cattivo tempo. In questo caso si sarebbe trattato di una scelta, che non poteva essere la nostra perché ci saremmo sentiti come pesci fuor d’acqua. Sono convinto che solo più tardi Negri comincerà a valorizzare la centralità di questa nuova composizione di classe. Da parte nostra possiamo dire di averlo proprio anticipato sul terreno della politica pratica (pag. 51)

Il dibattito sulla composizione “tecnica e politica” di classe – e quindi sull’imputazione del soggetto rivoluzionario – agiterà furiosamente tutta la sinistra rivoluzionaria e anche la stessa area dell’autonomia, sempre divisa, tra i suoi tre-quattro tronconi principali, al momento di convergere su ipotesi di ricomposizione nazionale. Così come altrettanto lacerante sarà la discussione, in quell’infuocato decennio, sulla legittimità della lotta armata e, in generale, sull’uso della forza:

L’uso della forza, traduzione sul terreno della pratica contingente della lotta armata la cui validità sul piano strategico non era messa in discussione, la commisuravamo a questo progetto di intervento territoriale e la sua legittimazione poteva venire solo dalle strutture e non da fonti autoritative esterne. Senza questa premessa, la lotta armata avrebbe potuto svilupparsi solo avvitandosi su se stessa, come di fatto avvenne con le BR dopo il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro. Anche se il distinguo per chi legge oggi potrebbe suonare capzioso, per noi violenza politica ed omicidio politico non furono mai la stessa cosa. Oggi è tornata di moda l’idea che solo lo Stato è legittimato a usare la forza e che solo la violenza di Stato è quella legittima. È la rivincita postuma di Hobbes su Spinoza e di Kant su Marx. Eppure per noi era diverso; veramente da questo punto di vista siamo stati i figli di questo secolo, delle sue rivoluzioni. È alla luce della sua storia che abbiamo potuto mettere in discussione quel monopolio di Stato conservando nel contempo i nostri distinguo (pag. 53)

Uso dell’illegalità, organizzazione, spostamento dei rapporti di forza sui territori: «è stato durante il 76 che abbiamo iniziato a parlare seriamente di contropotere, che abbiamo cominciato a crederci», cioè è la pratica reale, il consenso di massa, la vittoria nelle vertenze, a darti l’idea che quella parola tante volte evocata – contropotere – stava diventando esercizio concreto e quotidiano.

Durante tutto il ’76 continuiamo il nostro radicamento in città e in provincia, sviluppiamo in maniera ancora più estesa le pratiche di programma sul salario diretto e indiretto, il Comitato Interistituto si radica ancora di più nelle scuole, cominciamo a mettere piede in alcune facoltà, sempre attraverso ex medi; oltre a Scienze Politiche cominciamo ad essere molto presenti a Psicologia e Lettere. Iscriversi non costavo un cazzo e l’università era in quegli anni veramente di massa. Evidentemente il ciclo di lotte partito nel ’67 nelle Università di mezza Italia aveva dato i suoi frutti. Nessuno ci aveva regalato niente e quello che avevamo ce l’eravamo guadagnato. Così Psicologia stava diventando per Padova quello che Sociologia era diventata per Trento: una buona facoltà di tendenza, con bravi insegnati e uno sbocco garantito soprattutto per le donne. Con Psicologia approda a Padova lo studente massa […] ora sono migliaia con una composizione omogenea molto diversa dallo studente tradizionale, espressione della borghesia di un certo tipo. Molti di noi si sentono parte della nuova composizione per cui la scelta di questa facoltà non è casuale. Siccome Psicologia e Lettere erano vicino a Piazza dei Signori, anche noi eravamo sempre lì in piazza al punto che questa era diventata la nostra piazza, il nostro centro sociale: un cocktail micidiale grazie a questa combinazione di un casino di gente con caratteristiche nuove, che esprimeva un’idea diversa di studio e del modo di stare al mondo. Avevamo trovato il nostro brodo di coltura, letteralmente. Quale studente poteva resistere al fascino dei Collettivi? (pag. 58)

Se la realtà padovana non consente l’intervento sull’operaio massa, i Coordinamenti operai saranno comunque uno strumento di ricomposizione tra la classe operaia diffusa dei piccoli laboratori e i disoccupati prodotti dal processo di crisi/ristrutturazione iniziato nella prima metà dei settanta. La lotta agli straordinari, diventa tematica centrale, per tenere al centro delle pratiche la parola d’ordine “lavorare tutti lavorare meno” e in prospettiva il rifiuto del lavoro salariato, come critica all’immolazione del tempo di vita al moloch della produzione e all’etica lavorista, così radicata in quelle terre.

per noi lo straordinario, ogni sabato, in una situazione di forte disoccupazione, doveva essere combattuto ovunque, e non solo nelle medie e grandi fabbriche, attraverso la ronda. La ronda era una forma di lotta che coinvolgeva soprattutto i disoccupati; andava davanti la fabbrica, anche con gli operai della fabbrica, per bloccare lo straordinario. A ben vedere, per i disoccupati era la sola forma di lotta possibile, quella che restituiva loro dignità perché permetteva di lottare per i loro interessi. (pag. 66)

Mentre i ritmi della lotta di classe in Italia subiscono drastiche accelerazioni, si riflette con serietà sulla necessità di non lasciarsi intrappolare da ideologie territorialiste: c’è bisogno di un orizzonte nazionale complessivo per trasformare i conflitti diffusi in programma comunista.

Il tema dell’Autonomia Operaia Organizzata – il nodo, in ultima analisi, del partito –, tra il ’76 e il ’77 diventa sempre più stringente; per i collettivi veneti significa rafforzare l’asse con gli organismi milanesi di «Rosso», stabilendo la nuova realtà organizzativa, anche mediante un significativo cambio della testata del giornale:

A sancire la nuova casa comune sarà «Rosso per il potere operaio» il cui primo numero è del novembre 1977, che non a caso apre sul tema dell’Organizzazione nazionale dell’Autonomia. […] Da parte nostra volevamo che i nostri interlocutori intanto condividessero l’idea che il nuovo ciclo di movimento fosse finalmente promosso e organizzato dall’Autonomia; in secondo luogo, che l’organizzazione ventilata fosse legata ad alcuni punti, in primis il radicamento territoriale a garanzia dell’effettiva consistenza di quanti si fossero dichiarati d’accordo col progetto. […] Da questo punto di vista eravamo interessati a parlare solo con chi era espressione di un percorso proprio, radicato, reale e grosso. […] Una prima risposta è stata quindi quella di un patto federativo tra realtà organizzate e radicate sul piano territoriale, capaci di rappresentare in termini qualitativi e quantitativi forme reali di ricomposizione di classe. (pag. 92)

I tempi incalzano, esaltanti e feroci. I veneti attraversano e si lasciano attraversare dal movimento del ’77, intensificando ancora di più il processo di maturazione organizzativo. Dietro l’angolo, però, c’è già il 1978, l’anno del sequestro Moro e di un ulteriore scompaginamento di qualsiasi illusione di un ordinato e progressivo accumulo di forza dell’autonomia operaia. Rammenta Piero Despali:

Anch’io ricordo bene che come militante dei collettivi veneti non mi sfuggì la portata di quell’operazione militare. Nonostante che del ’77 non avessero capito un cazzo, che fossero ancora legati alla grande fabbrica già ristrutturata e che si fossero mossi in assoluta autonomia imponendoci dall’alto la loro decisione, pensai che questa volta era diverso, e che a fare la differenza era proprio la potenza militare espressa in via Fani; questa stessa potenza – era il mio timore – avrebbe potuto funzionare come un ipoteca del loro progetto politico rispetto a tutto. A maggior ragione l’urgenza di aprire una battaglia politica per contrastarla. […] La nostra risposta era obbligata e non bastava dire che il nostro nemico era lo Stato. Dovevamo rispondere anche alle Br affrontando di petto taluni aspetti della nostra proposta alternativa, in primis quello dell’Organizzazione che non c’era. Se prima di Moro i tempi che avevamo preso in considerazione erano più o meno lunghi, adesso bisognava accelerare. È in questa ottica che va letto l’articolo di Toni sul partito dell’Autonomia nel numero di «Rosso per il potere operaio» di Maggio. Si tratta di un accorato appello a mettere mano al Partito. (pagg. 98-99)

Molto lucida la lettura degli effetti del dopo Moro e della “geometrica potenza” di via Fani dentro al movimento: nasce la categoria politico-sociologica della tifoseria.

Il tifoso è quello che si affascina, che non ragiona più sugli effetti perché non ha il problema di andare il giorno dopo a costruire qualcosa di politicamente utile, ragiona in forma astratta […] Dietro la sua ombra puoi scorgere in controluce quello che smanetta al computer, parla di tutto, se ne sta a casa sua, non ha alcun rapporto con la realtà. (pag. 103)

I Collettivi intanto, sperimentano livelli sempre più alti di illegalità, fino ad arrivare alla “critica delle armi”. Questi passaggi sono però tutti interni ai livelli organizzativi, alle campagne, alle scadenze di movimento, e non giungeranno mai all’uso dell’omicidio come “propaganda armata”. Le “notti dei fuochi” con la riappropriazione manu militari di pezzi di territorio e il sanzionamento di massa di precisi obiettivi politici, resteranno esempi importanti nel panorama nazionale.

Si arriva così al 1979, alla stagione del sette aprile – e alle inchieste successive, con la pesca “a strascico” praticata con larghezza dagli inquirenti dentro al movimento. Il teorema Calogero postula l’esistenza di un’assurda cupola unitaria che ha eterodiretto tutti i fermenti rivoluzionari in Italia, dal ’69 ad allora. La costruzione giuridica manicomiale giungerà all’indicazione di Negri come telefonista delle BR.

Piero Despali si farà 13 anni da latitante. Giacomo sei anni in carcere. Con loro tanti altri quadri e militanti. Con malinconica franchezza, i due narratori ricordano che più delle provocazioni calogeriane, ebbe un effetto lacerante la tragedia di Thiene – tre giovani militanti dei collettivi uccisi dall’esplosione accidentale di un ordigno che doveva servire nella campagna di risposta agli arresti del 7 aprile, con il tragico corollario del suicidio in carcere di un quarto militante, Lorenzo Bortoli, due mesi dopo. Il decennio Settanta si chiude nelle condizioni di massima durezza immaginabili.

La stagione di caccia di Calogero sarà lunga e fagociterà storie, vite, militanza in tutta Italia, come una schiacciasassi. Gli ultimi processi si concluderanno alla fine degli anni ’80. Gli autonomi veneti si ritroveranno in carcere a confrontarsi con due passaggi, anche umanamente, laceranti: da una parte l’egemonia delle BR che cercano di trasformare il carcere in un proprio fronte di organizzazione; dall’altro lo sviluppo del movimento della dissociazione, tanto più lacerante e pericoloso, perché coinvolgente nomi che avevano rappresentato molto nella storia dell’autonomia.

Tra questi settori e i giudici inizia un dialogo, che diventerà sempre più gravido di conseguenze:

Se vuoi, e per semplificare al massimo, mentre per noi restava valido l’assunto comunista dello “Stato si abbatte e non si cambia”, per loro, invece, da nemico assoluto lo Stato diventava un soggetto con cui potevi tranquillamente dialogare, il che comportava la messa in mora di ogni forma di lotta armata finalizzata per l’appunto alla sua distruzione. È il motivo per cui questi stessi compagni pensavano di poter spiegare al giudice – istruttore, inquirente o giudicante, poco importa – le buone ragioni dell’Autonomia contrapposte alle cattive ragioni delle BR. Ritenevano di poter convincere i giudici della loro diversità che pensavano abissale per cui, a partire da queste considerazioni, il trattamento conseguente avrebbe dovuto essere diversificato (pag. 144)

Avviato il dialogo con i magistrati “illuminati”, elaborati alcuni documenti politici che dovevano fare da spartiacque, iniziò la formazione delle “aree omogenee” dentro le carceri. Il processo della dissociazione era pienamente avviato e si concluderà con la legge 34 del 1987.

Ma io, e con me gli altri compagni dei Collettivi, da chi avrei dovuto dissociarmi? Noi avevamo sempre dato battaglia ai compagni delle BR condannandone le degenerazioni nel mentre si davano, ma la nostra era una battaglia politica, mentre questa della dissociazione, di politico non aveva nulla perché a condurre il gioco era lo Stato, quello Stato che i compagni, che la dissociazione avevano promosso, dicevano di aver sempre combattuto. Noi la battaglia processuale l’abbiamo condotta avendo sempre di mira le lotte fuori dal carcere. Questi compagni avevano preferito l’autoreferenzialità, vestendo i panni di un ceto politico separato, con il «Il Manifesto» come megafono e il dialogo con le istituzioni come il loro impegno precipuo. Comunque sia, il mondo carcerario si dividerà presto nei due emisferi dei dissociati e degli irriducibili, per cui il dilemma di stare con gli uni o con gli altri sarà il rovello di chi, preso atto che tertium non datur, si trovava costretto a navigare, come dice il poeta, in acque perigliose e a guardarsi le spalle dagli uni e dagli altri […] Chi eravamo? Non potendo ricondurre la mia esistenza di carcerato al concetto di dissociato, pentito, irriducibile brigatista, per quanto mi riguarda avevo optato per il sintagma nominale “prigioniero politico comunista” (pagg. 145-146)

Sono anni di rotture umane, di disgregazione di una comunità politica e carceraria che per lungo tempo segnerà le vite di chi attraversò quelle esperienze laceranti. La storia dei Collettivi finisce più o meno in questa temperie infuocata. Nasce il Movimento Comunista Veneto (articolazione territoriale di una proposta nazionale mai decollata) e anche la narrazione dei due fratelli protagonisti della storia, si interrompe, non senza qualche necessario elemento di bilancio.

I Collettivi Politici Veneti per il potere operaio, saranno l’organizzazione autonoma più radicata e persistente della storia, insieme ai Comitati autonomi romani: ma con un agire da partito – una tendenza al partito, potremmo dire – più evidente e coerente. I mitici “padovani” erano sempre additati come esempio da seguire nel rigore organizzativo; non si trattava di fissazione organizzativistica, ma di metodo: tutta la produzione di autovalorizzazione proletaria, doveva “costituirsi” in un livello strutturato di contropotere, darsi una forma, una visibilità; e l’autonomia operaia organizzata era lo sforzo interno, a questi movimenti, per elevare l’antagonismo sociale in prospettiva comunista. I collettivi politici – tra mobilità delle forme e sapienti funzioni di accentramento – furono lo strumento utile a svolgere quel ruolo in quella fase.

Solo la forza dell’insediamento e la continuità del metodo, permisero all’autonomia operaia veneta di sopravvivere e ritrovarsi, ancora in piedi, nel decennio successivo. Tra i fallimenti nazionali, lo scompaginamento prodotto dalle inchieste e dalla galera, le grandi sconfitte sociali, solo un organizzazione solida poteva sopravvivere a questo tsunami e, sia pur piena di cerotti e stampelle, l’autonomia veneta resse. Sono ancora disponibili in rete le bellissime immagini amatoriali della manifestazione cittadina a Padova, convocata per l’assassinio di Pietro Greco, nella primavera del 1985. Fu l’occasione della rottura del “coprifuoco” imposto alle manifestazioni di piazza a Padova, fin dall’aprile 1979. Si vedono molti ragazzi e ragazze, in quelle immagini un po’ sgranate, che rivendicano il nome di quel loro fratello maggiore che non conobbero, ammazzato come un cane in un agguato sbirresco – ragazzi che non avevano conosciuto gli anni ’70 ma che avevano scelto di essere lì, in piazza, a raccogliere quelle bandiere, a rivendicare una memoria, a guardare al futuro. Calogero era stato sconfitto.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.