L’angoscia dell’individuazione: note sul movimento del ’77

Ricordiamo con questo testo di Franco Piperno, dedicato al movimento del ’77, il 12 marzo di 44 anni fa, ossia la «terribile bellezza» di quel giorno di insurrezione.

* * *

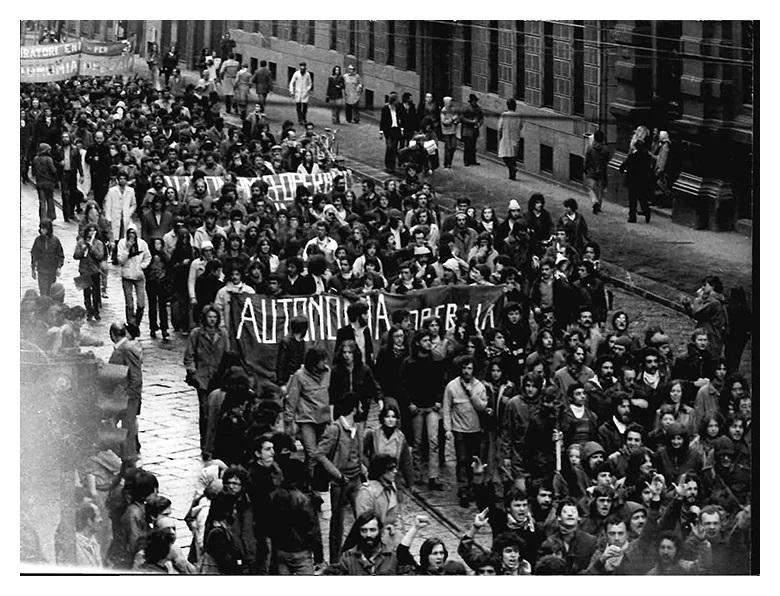

Come per il ’68, Il Movimento del ’77 nasce dall’università – lo attestano le cronache. Ma a differenza di quel che era accaduto nel marzo del ’68, nel febbraio del ’77 affiora, fin da subito, già all’inizio di quel mese, un sentimento collettivo, spartito dalle moltitudini in rivolta, quasi una dichiarazione pubblica di estraneità assoluta non solo verso la scuola e l’università ma anche verso il regime politico-sociale vigente nel paese; una autonomia irreversibile dalle istituzioni statuali che è penetrato nel senso comune e si esprime nella determinazione manifesta di rompere il monopolio statale della violenza per praticare, in forma finalmente scoperta, la legittima difesa, fosse anche tramite l’uso delle armi. L’immagine icastica di questa autonomia si è fissata per sempre nelle foto di Tano D’Amico che mostrano Paolo e Daddo cadere feriti a Roma, il 2 di febbraio, in piazza Indipendenza; feriti nel tentativo di difendere il corteo degli studenti dall’assalto dei gendarmi; feriti sì ma armati, con la pistola ancora in pugno.

Il 2 di febbraio è un evento precursore di quel che successivamente avverrà nel corso di quell’indimenticabile anno: ancora qualche settimana e il 17 dello stesso mese, Lama, segretario della Cgil, verrà cacciato in malo modo, assieme al servizio d’ordine sindacale, dall’università di Roma; e poco più di un mese dopo, il 12 di marzo, ancora a Roma, ecco il giorno della «terribile bellezza», quando avrà luogo, per la prima volta nell’Italia del dopoguerra, una vera e propria prova generale della difficile arte dell’insorgere. Il ’77 troverà poi il suo compimento sul finire di settembre di quell’anno; per concludersi con «l’espugnazione dolce» di Bologna, la città dove le istituzioni repubblicane apparivano fondate, esemplarmente e senza residui, sul compromesso tra operai e capitale. Se il 17 di febbraio, con la cacciata di Lama, si consuma una definitiva rottura etico-politica tra processo sovversivo e tradizione della sinistra, ivi compreso lo stesso operaismo; a Roma il 12 di marzo segna la riappropriazione collettiva di una potenzialità latente: la violenza di massa; mentre il 24 di settembre, a Bologna, il Movimento si ricompone, fa, per dir così, teatro di se stesso; riconduce a unità le diversità che lo articolano all’interno – da Radio Alice all’Autonomia organizzata, dalla satira alla tragedia, dagli Indiani metropolitani alle Brigate rosse; e così misura il radicamento sociale conseguito; e, a un tempo, stana i suoi nemici, li costringe a mostrarsi, a prender parte allo spettacolo. Conviene, per la criticità della questione, ricostruire con qualche dettaglio l’uso della violenza nello scontro sociale di quegli anni. Per il Movimento del ’77, o almeno per la «volontà generale» che lo sottendeva, l’uso delle armi era come una dichiarazione di una «potenzialità» riconquistata; un gesto simbolico, insomma, per mostrare lo spessore della inimicizia e dare una misura dell’odio sociale di cui era ormai gonfia la vita morale e civile del Paese. Vediamo le cose più da vicino. A partire dalla metà degli anni Settanta – quando ormai la crisi economica, innescata dal rialzo vertiginoso del costo del petrolio, consegue i suoi effetti ultimi restaurando il regime di fabbrica, ovvero il dominio capitalistico sulla cooperazione produttiva – tra le moltitudini in rivolta avviene come una biforcazione. Per le organizzazioni armate (Brigate rosse, Prima linea ecc. che, sia pure in una dimensione, dirò così, specializzata, fanno di certo parte del Movimento del ’77), il terreno elettivo dove dispiegare il loro agire diviene propriamente quello militare; sicché la forma organizzativa che assumono è quella guevarista, «i fuochi di guerriglia urbana». Invece, Il Movimento, ovvero la «stragrande maggioranza di quella minoranza agente», a partire dalla metà degli anni Settanta, è venuto via via strutturandosi attorno a forme di vita, a pratiche quotidiane alternative che lo hanno radicato in luoghi specifici della città come i quartieri, le scuole, le università, gli ospedali, ecc. – dove, nella generalità dei casi, la violenza ha una dimensione di massa e raramente ricorre alle armi, e quasi mai alle armi da fuoco. In breve non si avanzano più richieste, non si chiede l’intervento della mano pubblica; semmai, al contrario, si intima allo Stato di non immischiarsi. Infatti, si tratta, per lo più, non di rivendicazioni ma di pratiche riappropriative dei beni comuni: occupazioni delle case sfitte («la casa si prende l’affitto non si paga» recita uno slogan di quegli anni) autoriduzioni delle bollette, espropri delle merci nei supermercati, cura dei luoghi e difesa dall’inquinamento industriale, e così via. La prassi del Movimento mostra intera la potenza sovversiva proprio perché il mezzo e il fine si convertono l’uno nell’altro. L’azione diretta mira a realizzare «qui ed ora» bisogni e desideri; non chiede nuovi diritti ma piuttosto punta a far riemergere abitudini che dormono nella memoria comune, a rievocare, attualizzandoli, antichi costumi. Il Movimento del’ 77 ha in questo «immediatismo», per usare una espressione di Bogdanov, un tratto distintivo che lo contrappone alla tradizione moderna, capitalistica o socialistica che essa sia. L’una e l’altra, infatti, sono intrise, entrambe in ugual misura, di spirito faustiano, pervase da una superstiziosa fiducia nell’inevitabilità del progresso. Una credenza consolatoria che si è insediata, ha fatto nido, nel senso comune occidentale, scacciando il sentimento religioso; per affidarsi a ciò che ancora non c’è, il nuovo che verrà – come se il futuro fosse di una qualità ontologica superiore al presente; un modo d’essere completo, senza le lacune che affliggono «ciò che è già stato come ciò che c’è». Questo paradossale ottimismo della ragione, questo andare oltre i limiti, al di là dell’uomo, verso il mutante, al di là della specie – questo nutrire aspettative crescenti di bisogni voraci e inautentici, ha il suo fondamento concreto nella pratica dell’usura, dell’interesse, del denaro che crea denaro, del denaro messo a frutto. Qui davvero il meglio è sistematicamente perseguito come nemico del bene. Viceversa, nel Movimento del ’77 sembra all’opera un altro principio di individuazione; in particolare, una temporalità, un sentimento della trasformazione, che si sottrae al feticismo delle merci; e privilegia l’essere sul produrre, la politica sull’economia, l’attività scelta per vocazione sul lavoro salariato. Per una simile temporalità, la classe operaia perde quella centralità che l’aveva connotata. Lo scontro sociale non ha più il suo epicentro nella fabbrica – che anzi con l’automazione tende a apparire senza senso, come un dentifricio nel deserto. Sono le città, e per esse i quartieri, i luoghi del dispiegamento di quelle facoltà sociali generalmente umane come l’abitare e l’auto governo; dove il «presente» è fuori del tempo; e di conseguenza l’individuo opera non già per realizzare una qualche utopia ma agisce per divenire se stesso, ovvero ciò che già è; in una parola, «individuo sociale». Tutti sanno che, a settembre, con la grande assemblea di Bologna, la parabola del Movimento toccherà il suo apice; infatti, da lì a qualche mese, nella primavera del ’78, le leggi eccezionali, i poteri straordinari conferiti alle Procure, gli arresti di massa dei sospettati di «concorso esterno al terrorismo», le violenze praticate durante gli interrogatori, le carceri speciali, la condotta omertosa dei partiti e dei media – tutto questo e altro ancora farà sì che un grande fenomeno di trasformazione sociale venga snaturato, accartocciato fino ad apparire una caricatura di se stesso, a un problema d’ordine pubblico. Occorre chiarire: la sconfitta del Movimento non è addebitabile unicamente alle Procure; o meglio, queste spartiscono il merito, se così si può dire, con variegati altri soggetti. Vi contribuisce grandemente l’apparato del Pci che, per la regia del «rinnegato Pecchioli», diviene un’agenzia di spionaggio e di reclutamento di giurati preventivamente indottrinati; un ruolo decisivo poi è quello di Cossiga, l’astuto ministro di polizia, che autorizza l’uso sistematico delle armi da fuoco nelle operazioni di repressione; e innalza così il livello di violenza fin quasi a rasentare la forma del terrore di Stato. Va da sé, ma è bene sottolinearlo per onestà intellettuale, che convergono verso lo scontro militare le stesse azioni delle formazioni sovversive armate, in primo luogo le Brigate rosse che agiscono per rapimenti e agguati, via via più clamorosi e sanguinosi, giungendo a catturare, per poi ucciderlo, l’onorevole Aldo Moro, «il sovrano», il simbolo stesso dell’equilibrio istituzionale. Si trattò di un errore fatale, anche se del tutto prevedibile; generato dall’ideologia guevarista che privilegia l’azione armata delle avanguardie su quella politica delle moltitudini; una sorta di primitivismo d’origine latino-americana, che non a caso svelerà intera la fragilità o meglio l’inconsistenza ideologica proprio durante il caso Moro: a una rapida azione militare, di grande perizia, seguirono due lunghi mesi di gestione politica, rovinosamente infantile, degli effetti di quella stessa azione. Le cose, grosso modo, sono andate proprio così. A ben guardare fu accidentale se i protagonisti della sconfitta del Movimento del ’77 furono quelli che abbiamo sommariamente indicati; in realtà la sconfitta era iscritta fin dalla nascita: il riappropriarsi della violenza di massa faceva sì che la vittoria divenisse possibile anche se, a un tempo, la rendeva altamente improbabile. Del resto la «volontà generale» del Movimento aveva operato una cesura con la tradizione socialista; infatti non intendeva vincere, cioè impadronirsi della macchina statuale; semmai desiderava mandarla in rovina, distruggerla. Infatti, l’idea-forza era quella di fare la rivoluzione senza prendere il potere, la rivoluzione delle abitudini o meglio dei costumi, come avrebbe detto Leopardi. In fondo cosa è mai il comunismo se non una buona vita, delle buone abitudini di vita?

Su questi temi:

– Sergio Bianchi e Lanfranco Caminiti (a cura di), Settantasette. La rivoluzione che viene, DeriveApprodi, Roma 2004.

– Aa.V.v., Una sparatoria tranquilla. Per una storia orale del ’77, Odradek, Roma 1997.

– Autori molti compagni, Bologna marzo 1977… fatti nostri, Bertani, Verona 1977. – Sergio Bianchi, Storia di una foto. 14 maggio 1977, Milano, via De Amicis. La costruzione dell’immagine icona degli «anni di piombo». Contesti e retroscene, DeriveApprodi, Roma 2011. – Alberto Pantaloni, La dissoluzione di Lotta continua e il movimento del ’77, DeriveApprodi, Roma 2019.

– Aa.V.v., Daddo e Paolo. L’inizio della grande rivolta. Roma, piazza Indipendenza, 2 febbraio 1977, DeriveApprodi, Roma 2012.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.