Aporie della moltitudine

In occasione della presentazione dell’ultimo libro di Carlo Formenti “Utopie Letali” al centro sociale askatasuna, pubblichiamo la risposta dell’autore ad alcune critiche che gli sono state mosse.

di Carlo Formenti (AlfaBeta2)

Parto da Bifo, non solo perché il suo è l’intervento più lungo, ma anche perché mi consente di rendere ancora più chiara e puntuta l’intenzione polemica del mio libro. Franco mi rende l’onore delle armi: 1) riconoscendo che la mia analisi della mutazione del modo di produzione capitalistico è ineccepibile; 2) lodando l’utilità del mio lavoro di catalogazione di un ampio ventaglio di teorie, sforzo che, appunta ironicamente, risparmia ad altri la fatica di leggere tutti quei libri; 3) sostenendo che quando analizzo i processi sono «formidabile» (captatio benevolentiae?), ma aggiungendo che quando cerco di trarne conclusioni critiche cado nel vizio – «futile» e anche un po’ antipatico – di procedere per confutazioni, pretendendo di dimostrare che tutti sbagliano. Quindi, visto che viceversa rivendico e considero irrinunciabile il metodo della confutazione, procederò a confutare, tanto sul piano del metodo, quanto su quello della realtà di fatto, le sue argomentazioni.

Confutare è inutile, scrive Bifo, seguendo la lezione di Deleuze, perché non esistono verità da affermare né falsità da confutare, bensì solo «visioni». Ebbene, questa «visione» è esattamente il mio primo bersaglio polemico (non a caso ho scelto il sottotitolo Contro le ideologie postmoderne). Non per nostalgia nei confronti del «dia-mat» di staliniana memoria, ma per rivendicare il senso del nocciolo duro del pensiero marxiano, che non è rivisitazione della logica hegeliana, bensì comprensione storica di quella che Lukács chiamava ontologia dell’essere sociale, ovvero l’inscindibile unità di ideologia e rapporti di classe. È quanto hanno rimosso neo e postope-raisti, movimentisti e pseudoradicali di ogni risma che si fondano tutti – come Bifo – sulla stessa «utopia letale»: il mondo non si cambia aggredendo la materialità dei rapporti sociali bensì cambiando l’immaginario, ribattezzando il reale con nomi nuovi, come moltitudine, o aggiungendo qua e là il prefisso post (immaginarizzando il mondo con nuove categorie, direbbe un lacaniano).

Un esempio? Laddove io critico Negri per avere sfornato concetti privi di concreta referenza sociale, Bifo dice che questo è semmai un merito, in quanto ha osato affrontare il nemico sul suo stesso terreno, che è appunto quello della produzione immateriale (cioè della produzione allargata e continua di ideologie). Ma questo è esattamente quanto Luciano Gallino definisce la «cattura cognitiva» del capitalismo nei confronti dei propri oppositori: il capitale non si può battere sul suo stesso terreno, per il semplice fatto che il capitale non è altro che questa continua produzione di immaginario da convertire in desideri, bisogni, consumi e, quindi, merci e plusvalore (ecco perché non amo i deliri deleuziani in merito al presunto ruolo progressivo del capitale come «macchina desiderante»).

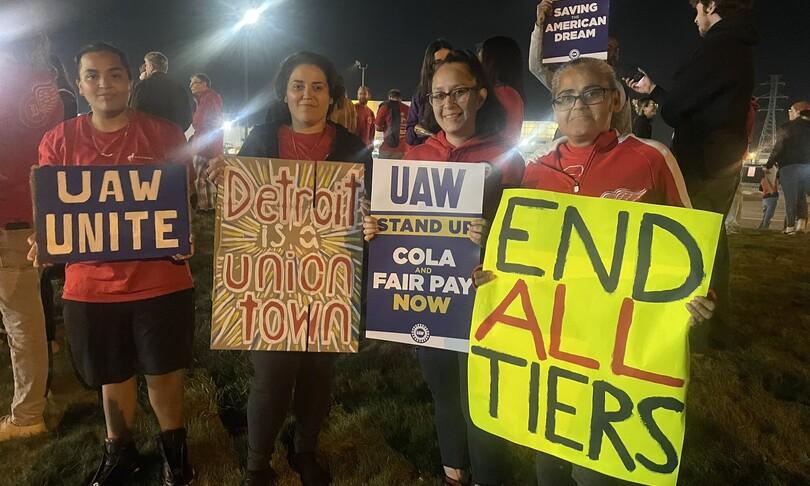

Bifo aggiunge però che Negri un errore l’ha pur fatto: dopo avere colto l’immanenza del nuo -vo che matura nel grembo del vecchio, ha tentato di trasformare l’immanenza in necessità: dallo sviluppo del general intellect alla necessità del comunismo. Critica curiosa, perché Bifo commette esattamente lo stesso errore, laddove mi rimprovera di cercare inutilmente nuove soggettività antagoniste nelle sterminate schiere di operai che i paesi in via di sviluppo sfornano a getto continuo, o nelle masse di nuovi poveri che il liberismo genera in Occidente. È vero che sono tanti, obietta, ma non hanno la forza e la compattezza necessarie a costituirli come soggetti autonomi. Dopodiché ripropone il leitmotiv dei lavoratori della conoscenza: la potenza «colata via» dal proletariato industriale, sostiene, si sarebbe trasferita nelle mani di questa sezione del lavoro «che possiede le chiavi di accesso al cuore della trasformazione produttiva». Altro che trasformazione dell’immanenza in necessità: qui siamo al diamat puro, all’identificazione dell’avanguardia con il punto più alto della contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione! In barba a tutte le analisi (ivi comprese quelle degli apologeti del lavoro autonomo!) che dimostrano la totale subordinazione di questo strato sociale al capitale: o in veste di suoi funzionari, o in quanto massa di individui in guerra fra loro, privi di consapevolezza della propria comune identità di sfruttati o, nella migliore delle ipotesi, come precari che il mercato del lavoro ha ricacciato nel terziario arretrato (dove finalmente, come sta oggi avvenendo negli Stati Uniti, iniziano a lottare come operai e non come cognitari). In breve: la composizione tecnica è qui assunta quale unico criterio distintivo (rimuovendo totalmente i dispositivi di sussunzione incorporati nella tecnosfera digitale), mentre viene del tutto ignorata la composizione politica.

Ci sarebbe altro da dire in merito alle critiche che Bifo mi fa sui temi del rapporto fra movimenti e organizzazione, ma preferisco affrontare tale argomento a partire dall’intervento di Benedetto Vecchi. Benedetto riconosce che il concetto di moltitudine è carico di aporie, ma scrive che tali aporie sarebbero risolte nel momento in cui accettassimo di concepire la moltitudine come una classe in divenire che non contempla possibilità di sintesi o rappresentazione di una figura lavorativa particolare. La moltitudine, aggiunge, è un programma di ricerca, un terreno di sperimentazione su cui procedere per tentativi ed errori, senza mai cedere – ciò di cui sembra accusarmi – alla tentazione di sfornare nuovi modelli sindacali o forme-partito ancorché eterodosse.

Gli devo dunque due precisazioni. La prima: sono d’accordo sul fatto che ci troviamo di fronte a un’articolazione complessa del corpo di classe che non si lascia ridurre a soggetto unitario (se così non fosse gran parte dei nostri problemi sarebbero risolti). Ma ciò non deve farci abdicare alla sfida teorica dell’analisi della composizione di classe, analisi che – al di là della scorciatoia moltitudinaria – consente di cogliere le gerarchie (sempre variabili in base ai contesti storico-geografici) fra strati di classe, gerarchie incarnate nelle pratiche di lotta. Ciò detto, il vero punto non è più, credo, quello della rappresentanza di una parte sociale, bensì quello della sua ricostruzione; per cui (e vengo alla seconda precisazione) la questione del partito (che, come Benedetto sa, non viene da me riproposta in forma ingenua) si pone oggi nei termini della ricerca/sperimentazione di inediti percorsi che consentano alla classe di ri-farsi partito. Ci piaccia o no, la questione della riunificazione politica della classe è ineludibile, mentre sulle forme la discussione resta aperta.

Vengo infine ad Anna Simone, che ringrazio sia per l’apertura con cui accoglie i miei stimoli critici nei confronti del movimento femminista, sia per l’intelligenza con cui li incorpora nella sua riflessione teorica, senza rinunciare alla «parzialità» del punto di vista di genere. In primo luogo, Anna rivendica in toto la storia e il ruolo del pensiero della differenza in Italia: dalla riscoperta del nesso corpo-parola alla critica nei confronti di un pensiero e una prassi comuniste «scisse» dalla sfera della sessualità, dell’amore e della vita reale.

Dopodiché accoglie e addirittura rilancia la mia riflessione sulle conseguenze dell’avere totalmente escluso dalla riflessione del movimento la dimensione dell’economico (anche se io preferirei dire dei rapporti di classe); esclusione che ha determinato, fra l’altro, sia l’incomprensione della capacità del capitale di incorporare «antro-pofagicamente» i desideri di scarto nei suoi confronti, sia quella degli effetti della femminilizza-zione del lavoro e delle mutazioni antropologiche generate dalla subordinazione della riproduzione al ciclo capitalistico – effetti che Anna sintetizza con lo slogan «o vittime o plusvalore, in mezzo niente», a significare che nel capitalismo postpatriarcale le donne sono valorizzate solo in quanto vittime da includere, tutelare e proteggere (e, aggiungerei io, come produttrici/consumatrici di bisogni da tradurre in merci e servizi). Non avrei potuto pretendere risposta migliore alla mia provocazione.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.

carlo formenticomposizione di classelotta di classeoperaismo