“The Ashes of Moria”: che cosa rimane del campo profughi più grande d’Europa?

Il film di Davide Marchesi e Majid Bakhshi, prodotto da ColoreFilm e distribuito in Italia da Altreconomia, ripercorre la storia di quello che è stato il simbolo del fallimento europeo in tema di “accoglienza” e “protezione”, sull’isola greca di Lesbo. A cinque dall’incendio che lo ha distrutto, il documentario porta nel cuore del campo, tra odori, rumori, paure e violenze. Allo stesso tempo offre le coordinate per capire i meccanismi attuali delle brutali politiche europee.

di Martina Ferlisi, da Altreconomia

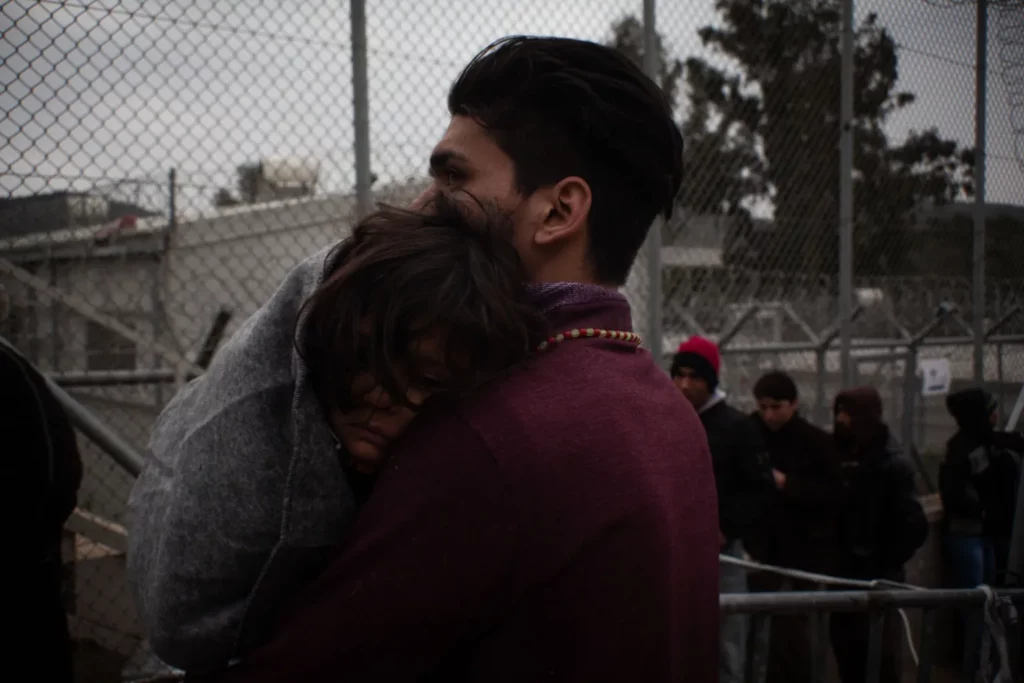

Mo Zaman cammina tra le macerie di un posto di cui riconosce gli odori, “gli stessi di albero di ulivo”, ma non i suoni. “Non avevamo questo silenzio prima qui”. Ricorda le sensazioni, il freddo e la paura, il terrore ma non gli spazi vuoti. Il suo è un ritorno in un luogo di cui conosce le strade a memoria nonostante di fatto non esista più. Mo Zaman è uno dei protagonisti di “The Ashes of Moria” (52′), il documentario di Davide Marchesi e Majid Bakhshi, prodotto da ColoreFilm e distribuito in Italia da Altreconomia, che a cinque anni dalla distruzione del campo di Moria sull’isola greca di Lesbo ripercorre la storia di quello che è stato l’emblema del fallimento europeo.

È lui a raccontare che a Moria gli incendi erano frequenti e difficili da gestire, proprio come quelli che finirono per distruggerlo completamente. Il centro di identificazione e registrazione di richiedenti asilo e migranti più grande d’Europa, pensato come risposta a quella che erroneamente viene ancora definita la “crisi dei rifugiati” del 2015, nella notte tra l’8 e il 9 settembre 2020 bruciò irrimediabilmente.

Eppure, come afferma Mo Zaman, “anche se possono cancellare Moria da questo posto, non potranno mai cancellare il nome di Moria”. Di certo non lo potranno mai cancellare dalla memoria delle migliaia di persone, al momento dell’incendio erano intorno alle 15mila, che vi sono passate e che vi hanno trascorso giorni, mesi, ma anche anni, in attesa. Le conseguenze, i residui, le ceneri di un’immensa crisi di salute mentale capace di fare più danni che quelli della guerra stessa da cui queste persone scappavano, come si racconta nel film, rimangono nella loro mente.

“Mancava acqua potabile, cibo, elettricità, igiene -ricorda infatti Majid Bakhshi, uno dei due autori che ha vissuto nel campo-. È importante parlare della mia esperienza a Moria e, in generale, di persona che cerca di trovare la propria strada in condizioni difficili. Ciò che intendo dire è che, quando arrivi come migrante o rifugiato in Europa, o in qualsiasi altro paese del mondo, inizi un processo che sarà piuttosto difficile e per nulla, incerto e molto stressante. Può essere molto opprimente, soprattutto se non ricevi alcun supporto puntuale, e se devi affrontare tutti i problemi da solo. E trovo molto difficile anche staccarmi in qualche modo da alcuni di quei ricordi. Sono nella mia testa, come se dovessero restare con me per non so quanto tempo”.

“Uno degli aspetti che spero che emerga è l’impatto psicologico a lungo termine della vita nel campo, non solo sulle singole persone che è sicuramente importantissimo, ma anche sulla società in generale -spiega il regista Davide Marchesi-. Avvicinarsi a queste persone e guardare le loro vite è struggente anche perché è doloroso pensare che noi abbiamo reso così difficile la loro vita”.

Alternando immagini di archivio e fotografie, anche satellitari, alle interviste di chi ci ha vissuto, degli operatori sociali e degli attivisti, il documentario ci porta dentro il campo fino a farcene sentire la “puzza oscena” e le grida notturne, a farci provare il senso di insicurezza di ritrovarsi in un luogo pensato per accogliere fino tremila persone e arrivato a contenerne 25mila. Un posto dove i nervi a fior di pelle erano micce accese, dove si viveva giorno per giorno e contava solo sopravvivere.

“Da una parte a Moria non ti veniva data possibilità di fare nient’altro se non preoccuparti di cose molto elementari, della sopravvivenza quotidiana -prosegue Marchesi-. Dall’altra ognuno si portava dentro questa gigantesca preoccupazione di che cosa gli sarebbe successo nel futuro, dell’attesa di una risposta alla richiesta di asilo”.

La fame, le lunghe code, la mancanza di qualsiasi bene necessario trasformava le persone in poco tempo, cambiandone le mentalità e portandole a perdere qualsiasi tipo di fede. In una parola sola era l’inferno, usandone qualcuna in più Mo Zaman dice che “Moria eccelleva nell’essere orribile”.

“Non credo che per noi sia possibile veramente capire che cosa significasse stare lì, perché è peggio che stare in prigione -aggiunge Marchesi-. Se non sai quando finirà l’attesa, psicologicamente è molto peggio. Per questo se da una parte le immagini di questo documentario testimoniano molto bene com’era Moria, dall’altra non gli rendono in nessun modo giustizia, perché manca il fattore temporale”.

Dal cuore del campo “The Ashes of Moria” ci porta anche al di fuori, dandoci le giuste coordinate per ricostruire e comprendere quello che stava accadendo nel frattempo all’esterno. Non tanto una “crisi dei rifugiati” quanto del sistema di accoglienza di un’Europa lenta, impreparata, per certi versi anche sadica, che diventa una promessa tradita di una vita migliore e di diritti umani finalmente riconosciuti e protetti.

“Abbiamo rischiato le nostre vite attraversando l’Egeo e non siamo venuti qui per essere abbandonati”, protestano le persone migranti. “Quando sono arrivata in Grecia ho subito discriminazione perfino per la mia esistenza. Come rifugiati non vogliono neppure che esistiamo”. E la domanda: “Dov’è finita l’umanità?” ricorre spesso nelle loro parole. Tutti sapevano che cosa succedeva ma nessuno faceva nulla per cambiare la situazione tanto che, come osserva nel film Carlotta Passerini, psicologa che lavorava con i residenti del campo “penso davvero che questo sia stato fatto per disumanizzare le persone. È più facile condannare qualcuno che non si considera umano o una persona che si comporta come te”.

Moria sembra essere dunque il punto di partenza, l’origine di tutto quello che di peggio abbiamo ancora oggi: la propaganda che racconta le persone migranti come una minaccia pronta a invaderci, i nazionalismi e i razzismi. “In un certo senso è così -riflette Marchesi-. Ma allo stesso tempo nel momento in cui ho iniziato a fare ricerca, a cercare di capirne di più, mi sono accorto che alla fine l’approccio è sempre lo stesso. A Moria non è stato inventato nulla di nuovo. L’Europa da Schengen in poi ha reso evidente in tutti i modi che va bene la libera circolazione delle persone all’interno, ma chi viene da fuori deve essere ipercontrollato e se possibile tenuto fuori. Possiamo infatti chiamare le nuove costruzioni realizzate dopo Moria campi ad accesso controllato, possiamo chiamarli strutture ricettive, possiamo chiamarli Cpr, alla fine il modo di operare è uno: quello della detenzione e della deterrenza”.

“Moria era usato per mettere paura alle persone -afferma infatti nel film Lefteris Papagiannakis, direttore del Greek council for refugees-. Ma non ha funzionato perché la deterrenza non funziona mai”. Così come non funzionerà per i cinque nuovi closed controlled access centre, vere e proprie prigioni in posti isolati, lontano da tutto e tutti. La loro costruzione nelle isole dell’Egeo settentrionale Chios, Kos, Leros, Lesbo e Samos è iniziata subito dopo la distruzione di Moria, già a partire dalla primavera del 2021, ricevendo più 250 milioni di finanziamenti dall’Ue (si veda su questo il progetto “Chiusi dentro. Dall’alto” pubblicato da Altreconomia in collaborazione con PlaceMarks nel settembre 2024).

Da qui l’importanza di questo documentario: quella di “creare una testimonianza” affinché si mantenga alta l’attenzione su temi che nonostante il centro di Lesbo non esista più ancora ci riguardano. “Moria e in generale i campi sono dei laboratori di come si vogliono gestire le politiche migratorie e non solo -dice l’autore-. In questi luoghi, ad esempio, si testano nuove tecnologie di sorveglianza che poi verranno applicate non solo in ambito detentivo ma anche di controllo sociale. Per questo è importante creare documenti che possano rimanere nel tempo”.

“The Ashes of Moria” è quindi un documentario sul campo di Moria e sulle persone migranti che ne sono stati prigioniere, ma si rivolge a noi, europei, occidentali e ci chiede di fare i conti con quello che siamo e abbiamo lasciato o contribuito a far accadere. “Non dobbiamo nasconderci o dimenticarci di quello che succede sui nostri confini -conclude Marchesi-. È importante riflettere su quello che come società, siamo capaci di fare a persone che in questo caso sono parte di una popolazione in movimento ma in un altri casi potrebbero essere le persone lgbtqi+ e in altri ancora i dissidenti politici o altro. Una società che è stata capace di fare quello che ha fatto a Moria nei confronti di persone che considerava una minoranza e che reputava in qualche modo ‘scomode’ sarà capace di farlo sempre e con chiunque”.

ColoreFilm è un progetto indipendente di produzione e sperimentazione visiva, attivo tra documentario, videoarte e pratiche d’archivio. Fondato nel 2021 da Davide Marchesi e Giuseppe Onelia, nasce con l’obiettivo di allontanarsi dagli archi narrativi classici, mettendo in relazione varie forme di espressione visiva e sonora, dal documentario alle installazioni audio-video, fra accostamenti di immagini, suoni e parole, sempre a metà fra il film e il video.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.