I tatuaggi di Pete Hegseth, l’America Latina e la guerra che viene

Mentre scriviamo queste righe il Presidente degli Stati Uniti dichiara unilateralmente chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela.

«THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ON THIS MATTER!», è il consueto ringraziamento di Trump a chi legge il comunicato in bloc-maiusc sul suo social media personale Truth. L’avviso del Presidente è rivolto, indiscriminatamente, a «Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers»: già questo la dice lunga sugli obiettivi, veri o presunti, di quella che a tutti gli effetti si prospetta essere un’operazione militare statunitense su larga scala contro il paese latino-americano: oltre 15 000 uomini tra fanteria di marina, marinai e piloti, ed un numero impressionante di navi da guerra, portaerei e sottomarini.

Aerolinee e piloti: un elemento naturale nella fauna dei cieli venezuelani, come, del resto, di quelli di tutti gli altri paesi dei due emisferi. Elementi un po’ meno naturali, eppure da Trump situati fuor di dubbio tra le stesse nuvole, sono i trafficanti di droga e i trafficanti di esseri umani. Forse, il Presidente degli Stati Uniti si riferisce ad uno degli ultimi trafficanti di droga ad aver solcato i cieli tra Colombia e Venezuela, un tale Samuel David Niño Cataño, precipitato qualche anno fa con un bimotore carico di 500 kg di cocaina poco prima della frontiera tra il Guatemala e il Messico. Fervente sostenitore del governo Maduro, ed intimamente legato agli elementi dell’esercito e della Repubblica bolivariana del Venezuela che – secondo il Pentagono e diversi media americani – costituiscono il «Cartel de Los Soles»? Non proprio. Aiutante di campo e pilota personale dell’ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, ed invitato di spicco al matrimonio del suo delfino Ivan Duque, presidente della Repubblica di Colombia tra il 2018 ed il 2022. Fratello di Hernán Gómez Niño, candidato del Centro Democratico, il partito di Uribe, al posto di governatore del dipartimento del Meta nel 2015.

Ma personaggi del calibro di David Niño Cataño, a quanto pare, non rappresentano gli obiettivi preferiti del Dipartimento della Difesa statunitense – da poco, ed a ragione, ribattezzato Dipartimento della Guerra dal segretario Pete Hegseth con uno di quei discorsi talmente memorabili da essere destinati ad entrare nel pantheon della alt-right occidentale.

Buongiorno e benvenuti al Dipartimento della Guerra, perché l’era del Dipartimento della Difesa è finita. Vedete, il motto del mio primo plotone era: chi desidera la pace deve prepararsi alla guerra. Non è certo un’idea nuova. Questo pubblico lo sa bene. Le sue origini risalgono alla Roma del IV secolo e da allora è stata ripetuta più volte, incluso dal nostro primo comandante in capo, George Washington, il primo dirigente del Dipartimento della Guerra. Racchiude una verità semplice ma profonda: per garantire la pace, dobbiamo prepararci alla guerra.

(Pete Hegseth)

«Si vis pacem, para bellum» non è certo un’idea nuova, di fatti. E non risulta particolarmente innovatore nemmeno un Hegseth che basa tutta la sua figura politica su un’estetica marziale esageratamente americanizzata e iper-mascolinizzata – giovane, tatuato e con l’immancabile maglietta attillata dei Marines come contro-immagine dei vecchi generali del Pentagono con le bustine storte e gli occhialetti alla Eisenhower, quelli delle guerre (perse) in Afghanistan ed in Iraq. Non lo è, nei termini in cui ciò che cambia è solo il registro simbolico del politico. O forse…?

Si potrebbe azzardare un’altra interpretazione: spazzata via – insieme a quel cartello «Department of Defense» -, è stata la vecchia, solida fiducia nell’americanizzazione del mondo come esito inevitabile della modernità capitalistica. Certo, di quell’immaginario da «fine della Storia» si sono salvate alcune non secondarie tracce ideologiche: un anticomunismo viscerale, e un messianismo liberale in cui l’imperialismo è una conseguenza quasi naturale della manifesta superiorità morale, militare ed intellettuale dell’Occidente americano. Ma non aver funzionato, invece – e platealmente – è stato il suo elemento fondativo e strutturale: la certezza storica della sua invincibilità.

Non c’entrano l’Iraq e l’Afghanistan, anche se le due sconfitte militari – una tutto sommato ancora accettabile, la seconda disastrosa a livello propagandistico – hanno sicuramente contribuito, almeno negli USA e nei restanti satelliti dell’Occidente collettivo, ad incrinare l’immagine di una macchina da guerra inarrestabile, con le mitragliatrici alimentate dall’infallibile e invincibile potenza del mercato globale. È stata innegabilmente la guerra in Ucraina a mostrare ciò che l’apparato politico-militare statunitense si è – fino ad adesso – rifiutato di ammettere: gli Stati Uniti non sono più l’impero capace di garantire deterrenza totale, né di imporre vittorie rapide. L’esercito più costoso del pianeta arriva in ritardo persino sulla guerra dei droni, mentre sul terreno delega ormai tutto: a Israele il fronte mediorientale, all’Europa il fronte ucraino. Più facile la vittoria israeliana – tutt’altro che definitiva – sul primo. Un incubo irraggiungibile la vittoria netta sul secondo, tanto da mettere a dura prova le casse e la tenuta economica europea.

Washington ha arretrato tatticamente in Europa e in Medio Oriente pur di non sacrificare né soldi né vite, e in parecchi hanno preso la palla al balzo. Il grattacapo maggiore, però, continua ad arrivare dall’estremo Oriente – e non parla (ancora) la lingua dello scontro militare diretto. Certo: le transizioni egemoniche storiche non sono competizioni lineari tra Stati – ma ristrutturazioni profonde della geografia della produzione, attraversate da guerre sistemiche, crisi del credito e mutamenti nella scala della produzione di valore. Per spiegare a fondo la natura della «Grande Divergenza» tra Occidente collettivo e Asia, Occidente collettivo e America Latina (e, di conseguenza, anche la natura dell’imperialismo occidentale) non basta il mito delle cannoniere statunitensi e britanniche opposte alle lance dei popoli originari – seppur esso rappresenti sicuramente una narrazione storica allettante, nei termini in cui propone un facile anti-imperialismo «della sconfitta» basato semplicemente sul riconoscimento della disparità dei rapporti di forza in un punto dato della Storia. Allo stesso modo, per spiegare la natura della graduale chiusura di quel gap politico-militare-tecnologico, ma soprattutto produttivo, occorre tenere presente che se oggi il baricentro della manifattura mondiale si è spostato verso l’Asia orientale, è stato perché esso è progredito all’interno di catene del valore iper-competitive create proprio dal capitale statunitense nel dopoguerra. Da qui nasce l’apparente “ascesa” asiatica: non come progetto coerente – al di là degli allarmi ideologici sull’«imperialismo» cinese – ma come conseguenza della continua esternalizzazione del rischio e dei costi imposta dalle imprese leader occidentali.

La politica dei dazi inaugurata da Trump e oggi rilanciata con violenza dal governo Trump II non esprime un ritorno al protezionismo classico: è (un) sintomo della crisi del comando imperiale. In questo mondo, la Cina è sì centrale – ma come perno di un meccanismo di accumulazione globale in cui i dazi funzionano come una disciplina punitiva dentro reti produttive da cui gli USA continuano ad estrarre rendita, ma che non dominano più del tutto: il paradosso è già totale, la guerra commerciale che dovrebbe “riportare il lavoro in America” finisce per spingere nuove delocalizzazioni verso Vietnam, Messico, Europa orientale. E questo squilibrio – un’Asia che produce quasi tutto e un Occidente che ancora, per ora, controlla finanza, dollaro, standard tecnologici e deterrenza militare – è altamente instabile.

È proprio da questo «per ora» che nascono i Pete Hegseth.

Petrolio. Minerali. Terre rare. E il controllo sulle catene di produzione delle droghe. Questo è il livello materiale della competizione globale. E la potenza di fuoco necessaria a garantirle. Si vis pacem, para bellum – perché adesso negli USA è il momento di prepararsi davvero, di tornare a controllare almeno in parte le basi materiali della produzione, dalla benzina all’intelligenza artificiale, dalla cocaina al litio. Hegseth e Trump sono due vecchie volpi, ma nell’evocare la necessità della guerra come forma suprema di difesa della pace americana non dicono nulla di nuovo. Vecchia dottrina. Al massimo, nuovi tatuaggi.

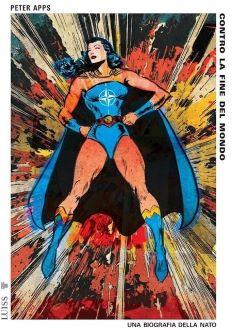

Vecchia dottrina: «America Vult», un impero che tenta di imporsi sul “cortile di casa” latinoamericano. Vecchia davvero, dato che l’ha enunciata il Presidente Monroe nel 1823.

Nuovi tatuaggi: «Deus Vult». Avambraccio destro di Pete Hegseth. Cristianesimo militante e retoriche da crociata, la protezione sacralizzata degli Stati Uniti, della loro «gioventù», della loro identità bianca. La guerra come destino religioso della nazione. I moschetti incrociati a evocare i miti fondativi delle Tredici Colonie. Avambraccio destro di Pete Hegseth, un po’ sotto l’altro: un tempo non eravamo impero, eravamo periferia, ed è stata la guerra per il trionfo della nostra indipendenza economica a liberarci dai dazi della Tirannia britannica. Corsi e ricorsi della Storia: adesso, il segno di un impero che non ha più la forza di dominare apertamente, ma non accetta l’idea di arretrare.

Vecchia dottrina: la war on Drugs. Un po’ più recente della teoria del “cortile di casa”, ma comunque datata 1971, enunciata dall’allora Presidente Nixon. Guerra preventiva ed outsourcing della violenza, per controllare le filiere economiche «indesiderate» e spostare la loro governance verso attori più prevedibili o più ricattabili. Il Messico: un territorio trasformato in un fronte esterno. In teoria, una cintura di contenimento armata. Il risultato sul campo? Diversi governi che hanno colto l’opportunità per costruirsi una discreta fortuna personale; la moltiplicazione dei cartelli; la crescita esponenziale delle forze speciali che finiscono regolarmente per rivendersi al miglior offerente (lo storico caso dei Los Zetas, nati direttamente dalle forze d’élite addestrate dagli USA, non è un’eccezione). In sintesi, la produzione di un livello di caos sufficiente a impedire la formazione di un potere autonomo sul territorio, mantenendo però intatti i canali di fluido scambio commerciale – petrolio, maquiladoras, agroexport – che fanno del Messico una piattaforma produttiva annessa all’economia statunitense, ed allo stesso tempo eliminando i cartelli troppo indipendenti per favorire quelli integrati nell’economia trans-frontaliera. È guerra: non cadono bombe dal cielo, non c’è un’invasione in diretta TV. Eppure in Messico si muore quanto – o più – che nei teatri di guerra ufficiali. È un conflitto senza dichiarazione, senza fronte: qualcuno l’ha definita una guerra di frammentazione territoriale in cui una miriade di attori armati si contendono spazi, rotte, popolazioni. Micro-conflitti ad altissima intensità che devastano le periferie rurali, i territori indigeni, i corridoi del traffico umano e delle coltivazioni illecite, mentre la vita urbana continua per inerzia. Solo quando questa violenza arriva nelle città diventa visibile, scandalosa – per poi tornare a dissolversi nelle zone dimenticate dove continua a produrre morti che non fanno notizia.

Nuovi tatuaggi: la bandiera americana con un fucile da cecchino. Sempre sull’ avambraccio destro di Pete Hegseth. Difendere l’America dai «Drug traffickers» e dall’epidemia di fentanyl. Che, però, non è il risultato di un’improvvisa “invasione chimica cinese”, ma la conseguenza del fallimento della politica di guerra alla droga targata Nixon e del parziale esaurimento (in termini di rendite) della vecchia catena eroina-cocaina dopo vent’anni di militarizzazione del Messico e della Colombia. Una sostanza sintetica, prodotta senza bisogno delle filiere agricole della coca o del papavero, che ha permesso ai cartelli di liberarsi dalla dipendenza territoriale e di riconfigurare la supply chain esattamente come da manuale dal capitalismo americano: scalabile, modulare, chimicamente standardizzabile. Di fatto, Washington ha preparato il terreno per la propria crisi di overdose. Ha «balcanizzato» il Messico fino a distruggere le vecchie filiere, e i cartelli hanno sfruttato quella stessa distruzione come opportunità imprenditoriale.

Vecchia dottrina: la guerra all’«immigrazione illegale». Formalizzata con l’Immigration Act del 1924 – non a caso chiamato anche «Asian Exclusion Act» – che proibiva interamente l’ingresso di migranti dai paesi asiatici, imponeva quote etniche rigide per italiani ed est-europei e istituzionalizzava la polizia di frontiera, quella Border Patrol che oggi, insieme all’ICE, terrorizza i quartieri proletari delle metropoli statunitensi. Cinesi, italiani, polacchi, irlandesi, slavi che avevano rappresentato nei decenni precedenti la base del processo di industrializzazione, dall’epoca della ricostruzione post-Guerra Civile fino al boom bellico della Prima guerra mondiale. Il Capitale statunitense li aveva incorporati come forza-lavoro a bassissimo costo, disciplinata attraverso la violenza razziale e anti-sindacale, collocandoli sui gradini più bassi della gerarchia produttiva: miniere, ferrovie, acciaierie, manifatture urbane. E con la fine dello sforzo bellico e l’esplosione della crisi di sovrapproduzione – la grande recessione di inizio anni ’20 che anticipa il crollo del ’29 – quella forza-lavoro «in eccesso» divenne un bacino di proletari superflui ai cicli del Capitale. La guerra all’«immigrazione illegale» come elemento del processo di accumulazione capitalista in quanto governance della forza-lavoro: selezionarla, razzializzarla, bloccarla e deportarla quando diventa eccedente per riattivarla quando torna funzionale al profitto.

Nuovi tatuaggi: «We The People», ancora sull’avambraccio destro di Pete Hegseth. Il popolo «americano» bianco, tutto il resto sono criminali afro-americani su cui cucire un bersaglio o «illegal aliens» su cui sguinzagliare una forza paramilitare composta da personale altamente politicizzato, e che – non a caso – spesso sfoggia tatuaggi simili a quelli del Segretario della Guerra. Nella gestione della crisi di un’America che non controlla più le basi materiali della produzione rientra anche il controllo dei flussi migratori. Torniamo al Messico, alla Colombia: quando un intero paese viene trasformato in un corridoio militarizzato utile a regolare e controllare i flussi di accumulazione, la popolazione civile non si “sposta”. Viene spinta fuori.

La war on drugs è stata una delle principali macchine di produzione della mobilità forzata nelle Americhe: in Colombia, militarizzazione, paramilitarismo e outsourcing della violenza hanno permesso per tutto il Novecento e oltre che gli attori armati statali e parastatali agissero come strumenti espliciti di espropriazione, soprattutto contro comunità indigene, afro-discendenti, contadini organizzati. Ad essi si opponevano le strutture insorgenti e rivoluzionarie più forti dell’America Latina: FARC-EP ed ELN. Dagli accordi tra le FARC ed il governo colombiano la guerra si è fatta più delegata, più “privata”, più negabile: la nuova accumulazione passa attraverso il moltiplicarsi di attori armati che si contendono la gestione diretta del territorio: clan narco-paramilitari e reti criminali transnazionali. In molte regioni – dal Bajo Cauca al Catatumbo, dalla costa pacifica al Putumayo – il potere reale viene ridefinito attraverso la violenza ed il terrore: si spopolano le terre, si distruggono comunità politicamente organizzate, si rende disponibile il suolo a nuove forme di sfruttamento che contribuiscano a produrre l’infrastruttura materiale del capitale globale: miniere d’oro e di rame, corridoi energetici, monoculture di palma e di coca, porti privati, basi logistiche e militari al servizio degli investimenti stranieri. Eppure, quando la violenza arriva, non viene riconosciuta come politica. Se a uccidere è un commando di paramilitari, o una dissidenza armata, o un cartello del narcotraffico, l’opinione pubblica non individua un responsabile: tutto scivola nel grigio della “criminalità”. La guerra contro le organizzazioni sociali, contro i contadini, contro le donne e contro le organizzazioni rivoluzionarie si invisibilizza. La richiesta di giustizia si scontra con un labirinto di colpevoli possibili o con un’idea vaga ed essenzialista che «da quelle parti regni il terrore», un orrore indefinito di cui sono tutti colpevoli ed in cui il conflitto smette di apparire come ciò che è: una guerra costituente del capitalismo colombiano e nord-americano. E tra i compiti che il capitale nord-americano delega volentieri ai suoi alleati da quelle parti c’è proprio la regolazione e il controllo “alla fonte” dei flussi di quei migranti che diventano merce umana che entra e circola dentro le supply chain globali. Merce messa in movimento dalla guerra di spoliazione, smistata da una domanda statunitense (di lavoro povero, di droga, di sicurezza privata) e poi lasciata senza offerta quando negli stessi Stati Uniti non si serve più.

Il caso più evidente è il Tapón del Darién: 100 km di giungla impenetrabile tra Colombia e Panama, una delle zone più ostili del pianeta, diventata in due anni la più grande autostrada migratoria dell’emisfero. Due anni fa la attraversavano mezzo milione di persone, a piedi, con le scarpe da ginnastica distrutte dal fango, mentre il Clan del Golfo – l’eredità vivissima dell’Uribismo paramilitare, finanziato per più di quindici anni dal Plan Colombia americano – gestiva la traversata come un pedaggio autostradale da incubo dell’orrore: 3000 dollari a testa in cambio di acqua, una guida improvvisata e, soprattutto, la garanzia di non essere uccisi sul posto. E, guarda caso, da quando Pete Hegseth siede al Dipartimento della Guerra e Trump alla Casa Bianca, il flusso di migranti per il Tapón del Darién è diminuito del 98%. «Human Traffickers», ma questi non solcano i cieli del Venezuela.

Si vis pacem, para bellum. Guerra alla droga. Guerra ai migranti. Guerra per garantirsi il controllo delle risorse materiali alla base delle catene del valore globali che si stanno progressivamente spostando dal controllo statunitense. Guerra al Venezuela: si può essere d’accordo o meno con il governo di Nicolás Maduro, ma bisogna essere ben ciechi per rifiutarsi di vedere – o addirittura accettare in nome della «democrazia» – il colpo di Stato che si va preparando da dieci anni e che, nell’incapacità di essere portato avanti autonomamente dall’opposizione interna venezuelana, sta per ricevere una «spintarella» militare statunitense. Oltre alle riserve petrolifere più ampie al mondo in Venezuela ci sono oro e coltan, un minerale strategico per l’elettronica, l’industria militare e spaziale. Lo schema è collaudato: dieci, quindici anni di costruzione del nemico. Maduro uccide gli oppositori politici. Maduro trucca le elezioni. Adesso, Maduro è il capo di un cartello internazionale della droga.

Con buona pace del signor Niño Cataño, pilota personale del presidente colombiano più coccolato dagli USA, dei suoi cinquecento chili di cocaina e del sicario del Clan del Golfo o del Cartel de Sinaloa che minaccia i migranti venezuelani massacrati da venti anni di embargo con un fucile automatico fornito dall’esercito americano.

Lungi da noi voler ricondurre tutto all’ombra lunga degli yanqui. Sappiamo bene che i processi di costruzione del capitalismo in America Latina e degli elementi politici che hanno permesso la sua rapacità – sistematizzando e articolando il controllo di una disuguaglianza sociale paurosa e contribuendo a costruire economicamente, politicamente e ideologicamente la guerra asimmetrica permanente necessaria al suo mantenimento – hanno al loro interno un carattere di autonomia legato agli interessi di classe dell’oligarchia terriera e della borghesia latino-americana. Basti pensare al ruolo dei latifondisti colombiani delle regioni dell’Antioquia e del Cauca nel creare e finanziare blocchi paramilitari “personali” in funzione anti-insorgente e come forma di intimidazione e di disarticolazione violenta di qualsiasi spinta sociale che potesse concretizzarsi in una richiesta concreta di riforma agraria – ai settori latifondisti e imprenditoriali legati al Bolsonarismo, agli interessi di un settore delle oligarchie venezuelane osteggiato dal Chavismo nel finanziare l’opposizione di Juan Guaidó ed il supposto «movimento per la democrazia» nella Repubblica Bolivariana.

Abbiamo tuttavia scelto di concentrarci, in questo articolo, sul ruolo degli Stati Uniti nei confronti dell’America Latina dentro questa nuova fase di guerra globale, e sugli interessi materiali e politici che possono spingere a una ulteriore precipitazione degli eventi nel continente. L’idea di fondo è che uno studio e un approfondimento su tali interessi permettano di comprendere più a fondo una serie di passaggi e di scommesse politiche che oggi investono quelle latitudini: sia rispetto al loro possibile ruolo come futuro fronte di guerra aperto – in particolare attraverso un intervento diretto degli USA in Venezuela – sia rispetto ad alcuni tentativi interessanti in corso che vedono aprirsi nuovi ed inediti scenari di agibilità politica per il movimento sociale, le forze progressiste ed in parte anche quelle rivoluzionarie, dopo anni di clandestinità obbligata e di repressione feroce, e che sembrano indicare la volontà di affrontare una riforma profonda dello Stato e di contrastare apertamente gli interessi delle oligarchie locali. Con questi processi, ci riferiamo a ciò che accade in Colombia sotto il governo Petro e, seppur in forma differente, ciò che caratterizza almeno parzialmente anche il caso venezuelano.

Con Petro alla presidenza si registra, per la prima volta nella storia repubblicana colombiana, una parziale inversione di rotta rispetto all’Uribismo: meno centralità della contro-insurrezione permanente, una politica di «pace totale» basata sull’idea di una soluzione politica ai processi insorgenti e criminali che prenda in considerazione le condizioni materiali dei territori da cui la guerra estrae profitti e reclute e lavori per riformare le condizioni di produzione e di riproduzione di queste zone. Una politica che permette – per la prima volta dagli anni 60 – uno spazio di agibilità politica «legale» relativamente tutelato per le forze sociali che parlano apertamente di riforma agraria, di sciopero e anche – almeno in parte – a chi parla di processi rivoluzionari. Una forma, seppur embrionale ed insufficiente, di riforma agraria che vede il governo acquistare coattamente terreni concentrati nelle mani di pochi latifondisti – molti dei quali divenuti tali grazie a espropri paramilitari e speculazione sulla guerra – per restituirli alle comunità indigene e afro-colombiane di cui si riconoscono pubblicamente le condizioni di sfruttamento ed il diritto storico ad una politica di «riparazione». Un discorso internazionale che critica apertamente il modello statunitense di guerra alla droga e le sue politiche estrattive.

Elementi simili – seppur più radicali – sono stati centrali nella formulazione del programma politico del Chavismo. L’esperienza venezuelana ha rappresentato un tentativo di ristrutturazione della mediazione statale nel processo di accumulazione, in un contesto segnato da una dipendenza strutturale dalla rendita petrolifera. L’intervento pubblico non ha mai messo in discussione fino in fondo il carattere estrattivo del sistema produttivo, ma ha provato a redistribuire una quota maggiore della rendita verso i settori popolari attraverso sussidi diretti, nazionalizzazioni selettive e l’espansione dell’occupazione nel settore pubblico. Si è trattato quindi di una fase di ri-allocazione delle risorse a favore della riproduzione sociale dei ceti subalterni, resa possibile dall’alto prezzo del petrolio nella prima decade del Duemila. In questo quadro, lo Stato si è configurato come attore centrale nella gestione della rendita, ma ha sostenuto un duro scontro con parte delle élite tradizionali di cui non è riuscito ad assicurarsi il capitale, e la mancata diversificazione produttiva ha prodotto una crisi profondissima, aggravata dalle sanzioni e dall’isolamento finanziario imposto dagli Stati Uniti. L’assetto chavista ha oscillato tra due poli: da un lato, processi di democratizzazione economica in direzione socialista, ed una politica che puntava con un certo successo a riarticolare la società su basi di autogestione collettiva: cooperativismo, controllo operaio e popolare sui mezzi di produzione e sulla vita di quartiere, comunità organizzate nella distribuzione di beni essenziali. Dall’altro, ha prodotto nuove forme di concentrazione del potere e della rendita, anche in settori dell’apparato statale e militare, con la possibilità di ricomposizioni oligarchiche interne e – evidentemente – forme di repressione interna molto dure.

Nella logica che ha portato Pete Hegseth a cambiare quel cartello da Dipartimento della Difesa a Dipartimento della Guerra, ogni spiraglio di autonomia in America Latina – dal processo bolivariano in Venezuela al tentativo di inversione di rotta in Colombia, fino alle esperienze progressiste ancora presenti nella regione – rappresenta una minaccia strategica per gli USA. La riorganizzazione della catena mondiale del valore e le crisi sociali interne agli Stati Uniti richiedono una politica estera che possa assicurare, almeno per qualche anno, la continuazione dell’egemonia statunitense attraverso il saccheggio materiale ed il disciplinamento politico di quelle che dalle parti della Casa Bianca sono considerate sin dal 1823 le periferie dell’Impero, e soprattutto di quelle che detengono risorse critiche e possibilità di riarticolazione politica. Petro sta sottraendo territorio politico ed economico a chi ha prosperato sul militarismo e sull’accumulazione illegale. La sua agenda tenta di spostare i rapporti di forza dalla logica del saccheggio e della rendita a una forma quanto meno, meno brutale di valorizzazione dei territori. Maduro ed i movimenti sociali eredi del Chavismo provano da anni, pur con delle innegabili contraddizioni, a sviluppare un processo con caratteristiche socialiste in un paese con una delle più grandi riserve di petrolio al mondo.

Si vis pacem, para bellum. La volontà di fare la guerra, a Washington, non è mai mancata: vecchie dottrine che si aggiornano, non che scompaiono. I nuovi tatuaggi di Pete Hegseth e i discorsi del suo Presidente, invece, ne rappresentano la sovrastruttura politica ed indicano esplicitamente, provocatoriamente, la necessità di preservare a sangre y fuego l’ordine del dominio continentale. I nemici, per Washington, ci sono.

Questi crediamo che siano alcuni elementi da tenere a mente quando, oggi, ci confrontiamo con l’America Latina. Non ci sprechiamo in conclusioni: troppo presto, crediamo, per poter valutare con chiarezza e per azzardare previsioni su ciò che potrebbe accadere. Sicuramente, una raccomandazione: è necessario, crediamo, conoscere e sostenere le opzioni progressiste, i movimenti sociali e le forze rivoluzionarie che governano, resistono e combattono nel continente, comprenderne i programmi, difendere l’organizzazione autonoma dei processi sociali e delle organizzazioni rivoluzionarie ed allo stesso tempo guardare con un occhio di interesse – e non di giudizio – alle coperture politiche e al ruolo che in questa fase potrebbero giocare le forze di governo della sinistra latinoamericana. Bisogna studiare e difendere il Venezuela, pur senza rinnegarne tutte le contraddizioni, perché se cade sotto un intervento statunitense, la sconfitta ricadrà su tutti. L’alternativa non è tra pace o conflitto, ma tra la guerra del capitale globale per mantenere la propria egemonia e la possibilità di rendergli la vita talmente difficile da poterne, chissà, precipitare la crisi. Ed è su questo terreno che oggi ci misuriamo. Non disertiamolo.

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.

america latinacolombiadottrina monroeESTRATTIVISMOguerraiceimperialismomigrantiPete Hegsethtrump