Lo “scioperissimo”

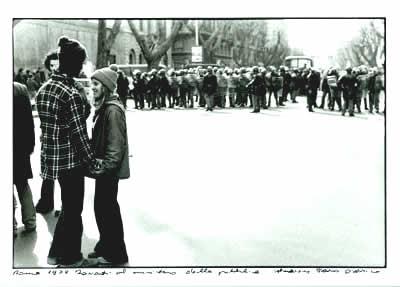

Tra il 20 e il 21 Luglio 1919, in diversi paesi europei migliaia di persone si mobilitarono contro i dettati imposti dal trattato di pace firmato a Versailles dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale e in nome della solidarietà tra i popoli, per la difesa delle rivoluzioni in Russia e in Ungheria e contro il sostegno degli eserciti “bianchi” offerto dall’Intesa.

Erano stati alcuni dirigenti socialisti e laburisti italiani, francesi e britannici a promuovere l’agitazione.

In Italia l’iniziativa si concretizzò in uno sciopero generale, che assunse grande rilievo e cadde in un momento critico per la vita del paese, tanto da spingere il governo a modificare aspetti essenziali della politica estera.

Ma la capacità di reazione mostrata da Nitti e dalle forze contrarie a uno sciopero definito “politico”, la mancata partecipazione di alcune importanti categorie di lavoratori e di alcuni sindacati, l’assenza di una mobilitazione altrettanto significativa in Francia e Gran Bretagna trasformarono quella grande dimostrazione di forza in una sostanziale sconfitta politica per tutti coloro che l’avevano sostenuta.

Con questa immagine fallimentare, ma solo parzialmente vera, la storia dello “scioperissimo” è giunta fino ai giorni nostri, tanto da diventare un tipico esempio degli errori del massimalismo durante il cosiddetto “biennio rosso”.

In realtà, le cose furono assai più complesse. Rileggendo fonti d’archivio e periodici, memorie e pubblicazioni ufficiali, ci accorgiamo infatti che lo sciopero ebbe un notevole successo nell’Europa centrale e balcanica, oltre che in Italia; in Inghilterra non si scioperò, ma ci furono manifestazioni, e in Francia fu proprio in reazione all’annullamento dello sciopero che scoppiarono tumulti annonari.

Per quanto parziale, e ritenuto insoddisfacente dai promotori, quello del 1919 riuscì ad essere il primo sciopero internazionale del “secolo breve”, con una mobilitazione politica nelle piazze europee capace di coinvolgere migliaia di persone.

(di Roberto Bianchi per “Storie in movimento”)

Tra il 20 e il 21 Luglio 1919, in diversi paesi europei migliaia di persone si mobilitarono contro i dettati imposti dal trattato di pace firmato a Versailles dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale e in nome della solidarietà tra i popoli, per la difesa delle rivoluzioni in Russia e in Ungheria e contro il sostegno degli eserciti “bianchi” offerto dall’Intesa.

Erano stati alcuni dirigenti socialisti e laburisti italiani, francesi e britannici a promuovere l’agitazione.

In Italia l’iniziativa si concretizzò in uno sciopero generale, che assunse grande rilievo e cadde in un momento critico per la vita del paese, tanto da spingere il governo a modificare aspetti essenziali della politica estera.

Ma la capacità di reazione mostrata da Nitti e dalle forze contrarie a uno sciopero definito “politico”, la mancata partecipazione di alcune importanti categorie di lavoratori e di alcuni sindacati, l’assenza di una mobilitazione altrettanto significativa in Francia e Gran Bretagna trasformarono quella grande dimostrazione di forza in una sostanziale sconfitta politica per tutti coloro che l’avevano sostenuta.

Con questa immagine fallimentare, ma solo parzialmente vera, la storia dello “scioperissimo” è giunta fino ai giorni nostri, tanto da diventare un tipico esempio degli errori del massimalismo durante il cosiddetto “biennio rosso”.

In realtà, le cose furono assai più complesse. Rileggendo fonti d’archivio e periodici, memorie e pubblicazioni ufficiali, ci accorgiamo infatti che lo sciopero ebbe un notevole successo nell’Europa centrale e balcanica, oltre che in Italia; in Inghilterra non si scioperò, ma ci furono manifestazioni, e in Francia fu proprio in reazione all’annullamento dello sciopero che scoppiarono tumulti annonari.

Per quanto parziale, e ritenuto insoddisfacente dai promotori, quello del 1919 riuscì ad essere il primo sciopero internazionale del “secolo breve”, con una mobilitazione politica nelle piazze europee capace di coinvolgere migliaia di persone.

(di Roberto Bianchi per “Storie in movimento”)

Guarda “Occupazioni delle fabbriche nel 1919-20: parlano gli operai di Torino“:

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.