Occupazione fabbriche nel biennio rosso

A metà del 1920 la tensione rivoluzionaria in Italia era all’apice le masse erano radicalizzate e disponibili alla battaglia decisiva.

Intanto, i primi mesi del 1920 erano trascorsi in un crescendo di agitazioni molto radicali. La novità stava in un diverso protagonismo della classe operaia attraverso i Consigli di fabbrica che via via prendevano il posto delle vecchie Commissioni interne, caratterizzate da una maggiore collaborazione fra datori e prestatori di lavoro. I nuovi organismi, invece, esprimevano più spiccatamente gli interessi dei lavoratori, e andavano via via trasformandosi in embrioni di controllo operaio.

Gli industriali compresero presto che ciò che era in gioco era il potere nella fabbrica. E lo espresse molto chiaramente l’industriale Olivetti quando, nell’assemblea generale della Confindustria a Milano, proclamò: «In officina non possono sussistere due poteri! I giornali borghesi precisarono ulteriormente questo concetto, se mai ce ne fosse stato bisogno: il quotidiano La Stampa scrisse che gli industriali «sapendo di difendere non tanto la loro causa, quanto quella dell’assetto sociale odierno, sono decisi a proseguire nel loro atteggiamento fino alle estreme conseguenze». Gli industriali passarono dunque dalla posizione più conciliativa tenuta l’anno precedente a una molto più intransigente, esprimendosi apertamente contro i Consigli di fabbrica e aspettando l’occasione per regolare i conti.

Quest’occasione si presentò loro quando il governo fissò, a partire dal 21 marzo, l’inizio dell’ora legale.

Gli operai trovavano insopportabile essere costretti a uscire di casa al buio, sicché il giorno seguente – siamo al 22 marzo – la Commissione interna della Fiat decise di spostare le lancette dell’orologio nuovamente sull’ora solare. Ciò che era in gioco non era una questione d’orario, ma di potere nella fabbrica, e la direzione della Fiat, che lo aveva compreso bene, non si lasciò sfuggire l’occasione e licenziò i tre componenti dell’organismo. Immediatamente, i lavoratori scesero in sciopero rivendicandone la riassunzione. Fu quello che venne conosciuto come lo “sciopero delle lancette”.

Dopo un’intera giornata di sterili trattative, gli operai, stanchi del tira e molla, occuparono la fabbrica. L’occupazione si estese anche a un altro stabilimento della Fiat. Il 25 marzo, l’azienda riuscì a far entrare da un ingresso secondario le forze dell’ordine che sgomberarono la fabbrica. Il 27 marzo, per evitare che la proprietà attuasse la serrata, gli operai decisero di rientrare al lavoro attuando però una nuova forma di lotta, lo sciopero bianco, consistente nel rallentare fortemente le operazioni mediante l’ostruzionismo, in modo da abbassare di molto il tasso di produttività. L’azienda ne venne realmente danneggiata, e così altre 44 officine meccaniche in cui venne attuato lo stesso sciopero bianco in segno di solidarietà.

Ripresero le trattative, ma con una novità: esse furono avocate dal segretario nazionale della Fiom, Bruno Buozzi, che volle così esautorare di fatto il sindacato locale avendo ben compreso che il nodo di fondo erano i poteri dei Consigli nelle fabbriche e, in senso più generale, i rapporti fra gli ordinovisti torinesi di Gramsci e gli organismi centrali del Partito socialista. Dopo giorni di trattativa, il negoziato giunse a un punto morto. Sotto la spinta della base operaia, il sindacato fu costretto controvoglia a proclamare il 14 aprile lo sciopero generale. Si trattò del più lungo e compatto sciopero mai verificatosi fino ad allora nella storia del movimento operaio italiano.

La direzione politica del movimento venne affidata a un Comitato di agitazione di fatto egemonizzato dagli ordinovisti. Frattanto, Buozzi e altri sindacalisti non avevano interrotto per un solo momento i contatti con la controparte padronale.

Gli ordinovisti avevano compreso che lo sciopero – che intanto il giorno 19 aprile si era esteso a tutto il Piemonte coinvolgendo 500.000 lavoratori – non sarebbe potuto continuare all’infinito e si posero il problema di unificare la lotta operaia con le agitazioni contadine che negli stessi giorni si sviluppavano nella regione. Ma il tentativo fallì per l’opposizione dei dirigenti del sindacato. A questo punto, Gramsci e i suoi nutrirono l’ingenua illusione che il Psi potesse emanare l’ordine dell’estensione a livello nazionale dello sciopero. Figuriamoci se i dirigenti riformisti del partito volevano una cosa del genere! Il Consiglio nazionale del Partito socialista decise di inviare il segretario generale CGL D’Aragona, perché intervenisse in prima persona.

Rimasta isolata la lotta, il braccio di ferro fra D’Aragona e il Comitato di agitazione si concluse con l’affermazione del primo che chiuse con gli industriali un accordo che sconfessava totalmente il ruolo delle Commissioni interne e dei Consigli di fabbrica. Il 24 aprile lo sciopero fu revocato: il padronato aveva vinto con l’aiuto dei dirigenti del movimento operaio.

Antonio Gramsci scriverà poi che la classe operaia torinese non era uscita dalla lotta con la volontà spezzata.

Se ne accorse subito la borghesia che aveva cantato il de profundis del movimento operaio preconizzando troppo presto la fine degli scioperi politici. Infatti, il 1° maggio 1920, dopo soli sei giorni dalla conclusione dello sciopero generale, il proletariato torinese diede luogo a un’imponente manifestazione. Il corteo venne affrontato dalla forza pubblica che sparò ad altezza d’uomo uccidendo due lavoratori. Ma gli operai reagirono assaltando le camionette dei carabinieri e, armi in pugno, si scontrarono con le forze di polizia uccidendo un agente e ferendone molti altri.

La sconfitta dello sciopero di aprile rafforzò negli industriali la convinzione che solo una posizione intransigente avrebbe impedito ai lavoratori di rialzare la testa.

A partire dal 20 agosto, 400.000 metalmeccanici in tutta Italia entrarono in lotta, dando vita a un’agitazione su tutto il territorio nazionale.

L’ostruzionismo fu particolarmente efficace, tanto da far calare drasticamente la produzione (alla Fiat Centro, dove lavoravano 15.000 operai, scese del 60%). E allora scattò la reazione padronale.

Il 30 agosto, a Milano, venne attuata la serrata nello stabilimento della Romeo. Su ordine della Fiom, gli operai che ancora si trovavano all’interno della fabbrica la occuparono. Lo stesso accadde simultaneamente nei 300 stabilimenti di Milano. La richiesta degli industriali al governo di intervento militare per far sgombrare le fabbriche venne respinta: il primo ministro Giolitti, voleva evitare un conflitto armato che temeva sarebbe potuto sfociare in una guerra civile; ma confidava anche sul fatto che alla testa di quel grandioso movimento vi erano dirigenti riformisti che non volevano che il processo si estendesse dalle fabbriche ai centri nevralgici del potere, telegrafi, telefoni, ferrovie, caserme, prefetture. Eppure, quel movimento si allargò, nonostante e contro gli intenti conciliativi della dirigenza riformista, dal triangolo industriale del nord (Milano-Torino-Genova) all’Emilia, al Veneto, alla Toscana, all’Umbria, fino alle città di Ancona, Roma, Napoli e Palermo. Nella sola Torino quasi 150.000 furono gli occupanti, 100.000 a Genova, 600.000 in tutta Italia quando anche officine non metallurgiche vennero occupate. Spontaneamente, nel sud del Paese ripresero massicciamente le occupazioni delle terre.

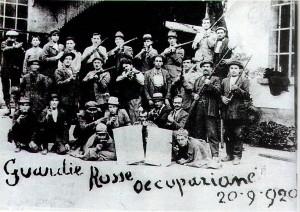

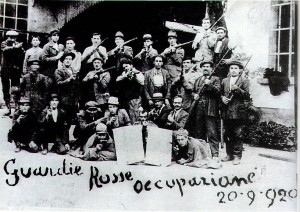

Una delle novità di questa lotta stava nella gestione operaia: fra lo stupore degli industriali – che mai avrebbero immaginato che gli operai fossero capaci di affrontare le difficoltà tecniche della produzione – gli occupanti misero in piedi un gigantesco esperimento di gestione operaia della fabbrica in un settore di primo piano dell’economia capitalistica e facendo fronte al sabotaggio attivo degli industriali, delle banche e dello Stato. A Torino venne creato un comitato per centralizzare la produzione, gli scambi e le forniture dei prodotti finiti. L’altro fatto nuovo del movimento di occupazione era dato dalla difesa degli stabilimenti. In alcune delle officine si fabbricarono bombe a mano, elmetti e parti staccate di armi. In altre, gli operai si provvidero di mitragliatrici. Altrove si tentò di costruire un autoblindo. Sui tetti delle fabbriche vennero installati riflettori, molti accessi alle officine furono minati e controllati da sistemi di segnalazione e allarme. Lo stabilimento della Fiat Lingotto era difeso da una recinzione con corrente elettrica; quello di Barriera di Nizza da un impianto ad aria compressa in grado di sparare acido contenuto in un’enorme vasca. La difesa delle fabbriche era in generale affidata alle Guardie rosse.

Le direzioni del sindacato e del partito, invece, volevano che la vertenza uscisse dalla dimensione politica (che, al di là delle loro intenzioni, aveva assunto) per ricondurla nei suoi limiti rivendicativi economici.

Per questo il 9, 10 e 11 settembre, si svolsero delle drammatiche e tese riunioni per individuare una soluzione alla vicenda. In altri termini, si sarebbe dovuto decidere se l’agitazione in corso fosse dovuta restare nel solco di una lotta sindacale; oppure, se essa avesse dovuto estendersi per assumere la caratteristica di un movimento insurrezionale.

In realtà, il fatto stesso che i destini di una rivoluzione venissero affidati a una discussione così surreale dimostra, al di là di ogni dubbio, la scarsa convinzione con cui la proposta insurrezionale era sostenuta, non solo dalla direzione ma anche dalle componenti della sinistra. Di fatto, tutti volevano soltanto uscire da una situazione che li aveva posti spalle al muro.

Fu così che, quando la direzione riformista del sindacato, dichiarandosi in disaccordo con l’insurrezione, minacciò le proprie dimissioni in blocco e invitò la direzione del partito socialista ad assumere la guida del movimento, quest’ultima intravide lo spiraglio per uscire dalla difficile situazione: respingere le dimissioni della direzione della CGL votando a maggioranza un ordine del giorno che lasciava la gestione della vertenza al sindacato (cancellandone dunque l’aspetto politico) e che di fatto metteva la parola fine alla lotta in cambio del riconoscimento da parte padronale del principio del controllo sindacale delle aziende.

Si trattava, naturalmente, di parole vuote. E lo capì benissimo Giolitti, che fino a quel punto era rimasto totalmente estraneo alla vertenza per timore che una repressione armata da parte dell’esercito potesse scatenare la guerra civile.

Non appena vide che la prospettiva insurrezionale era stata ufficialmente abbandonata dai socialisti, Giolitti rientrò in gioco convocando fra le parti una riunione che si concluse il 20 settembre con un accordo che sanciva la fine dell’occupazione delle fabbriche e prevedeva alcuni miglioramenti economici e salariali per i lavoratori e la promessa di incaricare una commissione di studio per elaborare un disegno di legge sul controllo operaio.

Insomma, 600.000 operai occupavano le fabbriche, controllavano in armi alcune grandi città, di fatto detenendo parzialmente il potere.

In quel settembre del 1920, la borghesia italiana visse quella che fu definita “la grande paura”, la paura di perdere tutto. Fra tutti i Paesi del continente europeo, fu in Italia, dunque, che si verificò il più violento e pericoloso attacco al suo potere. Il biennio rosso fece comprendere ai capitalisti che le vecchie classi dirigenti liberali non erano più in grado di difendere i loro interessi.

Dopo l’accordo del 20 settembre, le occupazioni durarono ancora per una decina di giorni, ma proprio in quel periodo si verificò il maggior numero di scontri armati fra gli operai e le guardie regie, con morti da entrambe le parti. Si trattò in realtà di una rabbiosa quanto disperata reazione da parte delle avanguardie degli occupanti alla notizia della stipula del concordato: l’idea di dover abbandonare le fabbriche che con tanti sacrifici avevano tenuto – e senza aver conseguito alcun reale avanzamento politico – appariva una beffa insopportabile.

Già durante la fase delle trattative fra sindacati, industriali e governo, la maggior parte delle fabbriche si era espressa per il rifiuto dell’ipotesi di accordo e per la continuazione dell’occupazione, mentre la parte più arretrata degli operai pur non essendo soddisfatta del concordato, votò per la sua accettazione subordinandola a due pregiudiziali che i socialisti avevano elaborato: pagamento delle giornate di occupazione e garanzia che la decisione finale sarebbe stata demandata alle assemblee di fabbrica.

Antonio Gramsci il 1ottobre 1926 su L’Unità scrisse amaramente: “Come classe, gli operai italiani che occuparono le fabbriche si dimostrarono all’altezza dei loro compiti e delle loro funzioni. Tutti i problemi che le necessità del movimento posero loro da risolvere furono brillantemente risolti. Non poterono risolvere i problemi dei rifornimenti e delle comunicazioni perché non furono occupate le ferrovie e la flotta. Non poterono risolvere i problemi finanziari perché non furono occupati gli istituti di credito e le aziende commerciali. Non poterono risolvere i grandi problemi nazionali e internazionali, perché non conquistarono il potere di Stato. Questi problemi avrebbero dovuto essere affrontati dal Partito socialista e dai sindacati che invece capitolarono vergognosamente, protestando l’immaturità delle masse; in realtà i dirigenti erano immaturi e incapaci, non la classe.”

Guarda “Il Biennio Rosso“:

Ti è piaciuto questo articolo? Infoaut è un network indipendente che si basa sul lavoro volontario e militante di molte persone. Puoi darci una mano diffondendo i nostri articoli, approfondimenti e reportage ad un pubblico il più vasto possibile e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram, o seguendo le nostre pagine social di facebook, instagram e youtube.